Un nombre important de marchandises des quatre saisons présentaient leurs étalages. Les restaurants ambulants de Mesdames Alaux et Chaubet n'offraient les dimanches matin que des cafés ou des casse-croûtes. En semaine, les marmites ronflaient sur le feu de charbon de bois : tripes, haricots à l'huile ou daube. Le marché du dimanche matin était très pittoresque, on y croisait des camelots. Le vendeur de pastilles du père Antonio, grand barbu vêtu d'une longue blouse blanche, expliquant les bienfaits de ses bonbons à l'aide d'une planche anatomique. Il y avait là, "Lé bossut" et "la seigne", colporteurs avec leurs étalages de lacets, savonnettes, cigares et brillantines. Ajoutons, le marchand de poissons d'eau douce qu'on appelait le "cagarot" (L'escragot).

Jeu de bonneteau à Paris en 1954

On y rencontrait Canil et son jeu de bonneteau, avec tours de prestidigitation. Il se jouait avec trois cartes pliées dans le sens de la longueur. Celui qui officiait faisait passer rapidement les cartes sous les yeux des badauds. Il fallait deviner où se trouvait la carte. Tous les samedis et les jours de foire, il se tenait au Portail des Jacobins ou sur la place Carnot. Le public nombreux tentait sa chance. Celui qui gagnait remportait une pièce de vingt ou quarante sous.

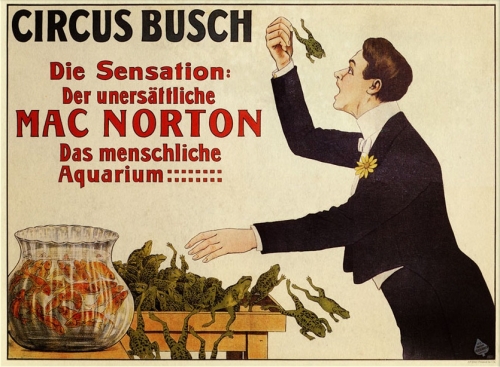

L'avaleur de grenouilles tenait son stand, certains samedis sur la place Carnot. Sur une table de bois blanc trônait un aquarium où nageaient de minuscules grenouilles. Deux bouteilles remplies d'eau complétaient l'équipement. Le baladin, sous les regards médusés de la foule, ingurgitait deux litres d'eau et, ensuite, introduisait dans sa bouche les petites rainettes. Après quelques minutes, l'homme rejetait liquide et grenouilles qu'il s'empressaient de remettre dans l'aquarium. Après les applaudissements de circonstance, l'homme faisait la quête autour de lui.

_____________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2018