Après la découverte du cadavre calciné d’un homme le 6 septembre 1944 sous un ponceau entre Palaja et le Mas-des-cours, il avait été établi qu’il s’agissait du capitaine Charpentier, alias Noël Blanc. Ce résistant authentique, chef des parachutages de l’Aude, s’était rendu la veille de sa mort à une réunion dans la clinique Delteil. Il ne devait pas en ressortir vivant ; le mobile de ce crime reste encore aujourd’hui un mystère. Mystère, largement entretenu par tous les documents disparus ou falsifiés dans les mains des principaux suspects. Le 7 septembre 1944, le corps de Charpentier était inhumé dans une fosse du carré 21, au cimetière Saint-Michel de Carcassonne. Au mois d’août 1947, une fois le mausolée aux victimes de la barbarie nazie construit à l’intérieur du cimetière, on transféra le cercueil du malheureux résistant assassiné par ses pairs. Ce monument avait été creusé pour accueillir six cercueils mais des documents officiels indiquaient que dix corps y avaient été déposés. Il s’agit de deux victimes supplémentaires de Baudrigues et du capitaine Charpentier.

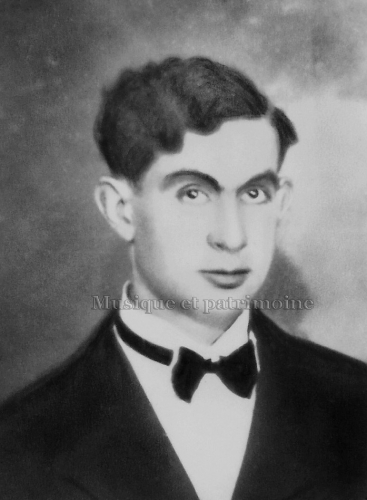

Le capitaine Charpentier

Le 23 octobre 1948, le cercueil du capitaine fut exhumé et transféré à Neufchâteau (Vosges) car sa veuve souhaitait que son époux repose où elle vivait. Lorsque la dépouille mortelle du chef des parachutages arriva sur place, on procéda à l’ouverture du cercueil. Oh ! Surprise… A l’intérieur du cercueil à défaut du capitaine Charpentier, on trouva les restes d’une femme et les ossements d’un inconnu. Il y avait eu recel et substitution de cadavre à Carcassonne ; ceci afin que l’on ne puisse plus autopsier la victime. Les restes transférés à Neufchâteau provenaient de deux victimes de l’explosion de Baudrigues, le 19 août 1944.

Lorsqu’en 1952 après la mort du Dr Cannac, venu se « suicider » dans la clinique Delteil après un long voyage depuis Antibes, la justice ouvra à nouveau le dossier Charpentier, sa veuve porta plainte. Maître Noguères défendit la partie civile contre les accusations de traîtrise proférées contre Charpentier par le Dr Delteil, soutenu par Louis Amiel. Il fut démontré que ces derniers cherchaient à justifier l’exécution du résistant par des mensonges éhontés.

Ouverture du mausolée en janvier 1954

En janvier 1954, le juge Fabre ordonna que l’on exhumât les cercueils du mausolée du cimetière Saint-Michel. Contrairement aux documents officiels, la fosse en contenait six. Les corps furent remontés et examinés par le professeur Fourcade qui ne trouva pas de trace des restes de Charpentier. Le corps fut sans doute substitué en 1947 lorsqu’on l’exhuma du carré 21 pour soit disant, le mettre dans le mausolée. Où est donc passé Charpentier ?

L’affaire n’en resta pas là… La veuve d’André Gros et la mère de Pierre Roquefort, deux victimes de l’explosion de Baudrigues inhumées dans le mausolée, déposèrent plainte pour violation de sépulture.

Les cercueils à l'ouverture du mausolée

Monsieur le procureur,

J’ai l’honneur de vous faire connaître que parmi les corps inhumés dans le mausolée des Victimes de la Résistance au cimetière Saint-Michel à Carcassonne, se trouvait mon fils Pierre Roquefort, sauvagement exécuté à Baudrigues, le 19 août 1944 avec 18 autres résistants et patriotes.

Or, je viens d’appendre par la presse qu’il a été procédé à l’exhumation des cadavres reposant dans ce mausolée et qu’il résulte de cette exhumation que trois cercueils auraient disparu dans des circonstances mystérieuses. Parmi ces trois cercueils se trouve peut-être celui qui contenait la dépouille de mon fils. Ainsi on se serait livré à de honteux et odieux trafics de cadavres à l’insu, évidemment des familles intéressées, sans aucun respect pour les héros massacrés à Baudrigues.

Devant la gravité de tels faits, je me vois dans l’obligation de porter plainte contre inconnu, pour violation de sépulture. Je me réserve également le droit de me constituer partie civile.

D’autre part, je suis amenée à faire les remarques suivantes : Il a été affirmé par certaines personnes intéressées dans l’affaire Charpentier, que ce dernier s’était au cours de la Résistance, rendu coupable de trahison. Je m’étonne alors, que à supposer que ce fait soit démontré, que l’on ait placé le corps d’un « traître » dans le mausolée de la Résistance, aux côtés d’authentiques héros. Et dans cette hypothèse, je désirerais savoir à qui incomberait la responsabilité de cette inhumation.

Madame Roquefort, à Conques.

Pierre Roquefort

Monsieur le procureur,

Nous avons l’honneur de vous faire connaître que notre père et époux, le Lieutenant FFI Gros André, fut assassiné par les nazis à Baudrigues le 19 août 1944. Son corps reposait dans le mausolée au cimetière Saint-Michel érigé à la mémoire des Résistants tombés à Baudrigues.

Par la presse, nous avons appris l’exhumation des cadavres reposant dans le mausolée, ainsi que de la disparition mystérieuse de plusieurs cercueils.

Nous avons le regret de constater que des individus, sans aucun respect pour la mémoire des combattants de la Résistance, ont osé ce sacrilège, trafiquer avec des cadavres parmi lesquels peut se trouver celui de notre cher disparu.

Devant ces actes de vandalisme, ma fille et moi, nous vous adressons une plainte contre inconnu pour violation de sépulture, et nous nous réservons le droit de nous constituer partie civile.

Par ailleurs, nous nous élevons contre les faits renouvelés des inhumations et exhumations des résistants assassinés à Baudrigues, sans que les familles aient été avisées. La plus élémentaire des convenances est le respect que l’on doit à ceux qui ont sacrifié leur vie pour la Libération de la France, exigeant au moins des autorités qu’elles soient prévenues.

Renée Villa (Veuve Gros) et sa fille Jacqueline.

Le lieutenant FFI André Gros

__________________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2019