Dans quelques mois, le Grand Hôtel Terminus aura cessé définitivement ses fonctions pour accueillir en ses lieux prestigieux, un résidence pour séniors. Ainsi en a décidé son propriétaire, le groupement hôtelier « Le soleil » qui, ayant fait bâtir un hôtel de luxe à l’ancienne maison de retraite du Pont vieux, n’a plus intérêt à conserver le vieil Grand Hôtel Terminus comme tel. Au moins aura-t-il pu fêter dignement son centième anniversaire en 2014 ! A l’heure où nous écrivons, il nous est impossible de savoir si la résidence en question gardera le nom de Terminus. Avouez qu’il s’agirait là d’une plaisanterie dont le mauvais goût n’aurait d’égal, que la transformation de ce bâtiment autrefois destiné à accueillir les touristes dans notre ville. Toutefois, on voit mal comment il serait possible de buriner le fronton du « Grand Hôtel Terminus », puisqu’il est classé et à l’intérieur du périmètre sauvegardé de la Bastide. Donc, Terminus pour les personnes âgées. C’est à Carcassonne et nulle part ailleurs !

Le grand escalier du grand salon

Bien avant l’édification du Terminus en 1914, plusieurs porteurs de projets avaient frappé à la porte de Carcassonne afin de réaliser à cet endroit un hôtel offrant toutes les commodités de son temps. L’express du midi nous informe qu’à « différentes reprises déjà, des tentatives dans le même sens avaient été faites. On avait depuis longtemps compris l’utilité d’avoir, à Carcassonne, un grand hôtel installé avec tout le confort moderne pouvant retenir, dans notre ville, les visiteurs qui ne font que la traverser aujourd’hui. Mais tous les essais effectués avaient piteusement échoué. Dernièrement encore, un groupe de financiers parisiens avait annoncé son intention d’acquérir l’hôtel Saint-Jean-Baptiste. Hélas ! le projet ne put recevoir le moindre commencement d’exécution car - les journaux nous l’annoncèrent - dame justice vint leur mettre des bâtons dans les roues. Si toutes ces tentatives ont ainsi échouées, c’est qu’elles étaient faites par des étrangers. Dès que l’idée a été reprise par des Carcassonnais, elle a obtenu auprès des capitalistes un accueil chaleureusement favorable, de sorte que la Société du Terminus-Cité, na pas rencontré, à sa naissance, les difficultés qui avaient arrêté les autres. » Parmi les projets qui n’aboutirent pas, la construction d’un hôtel Terminus à l’intérieur de la gare des voyageurs et en bordure du quai.

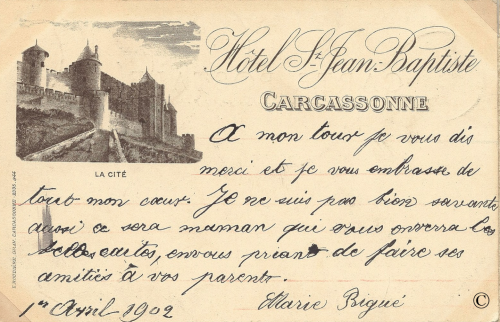

Hôtel Saint-Jean-Baptiste avant 1912

Le banquier Raoul Motte, administrateur de la Société des marbres de Caunes-Minervois, possédait également plusieurs affaires dans Carcassonne comme le « Cinéma des familles » qu’il vendra en 1913 à Gaston Cazanou. Cet homme vertueux qui finira sa vie devant un peloton d’exécution - fusillé pour l’exemple durant la Grande guerre - fonda le 3 octobre 1912 la Société Anonyme « Terminus-Cité » devant Maître Auriol, notaire à Carcassonne. Dans quels buts ? Démolir l’ancien Hôtel Saint-Jean-Baptiste (avenue de la gare), l’immeuble contigu lui faisant angle sur la route de Toulouse (Bd Omer Sarraut) et construction le nouvel établissement.

Vendu à la Société « Terminus-Cité » par Léopold Lignon demeurant à Saint-Hilaire pour la somme rondelette de 200 000 francs, l’hôtel Saint-Jean-Baptiste va disparaître du paysage. Une clause permet à Marie Bigué veuve Ricard, locataire dans l’hôtel, de résilier son bail moyennant une indemnité de 40 000 francs.

© Collection H. Alaux

La dernière locataire de l'hôtel

L’immeuble contigu sur le côté de l’actuel boulevard Omer Sarraut qui appartenait à la veuve d’Henri Sorel, Caroline-Jeanne Prax, et à sa fille Henriette, sera cédé pour 120 000 francs. Quant au fabricant de sandales Fidel Perxachs, locataire des locaux à la famille Sorel, il accepta de partir moyennant la somme de 15 000 francs. C’est à partir de cette époque que Perxachs transféra sa boutique au 36 de la Grand rue (rue de Verdun). L’acquisition de l’ensemble de ces immeubles se fit contractuellement le 1er novembre 1912.

L'immeuble démoli sur lequel se trouve le cinéma "Le Colisée"

La construction de l’hôtel Saint-Jean-Baptiste ayant été soumise au plan d’alignement, la Société Terminus-Cité dut se soumettre à la même loi. Le Conseil municipal dans sa séance du 29 novembre 1912, autorisa la société à lui vendre 140 m2 en bordure de l’ancien hôtel au prix de 70 000 francs.

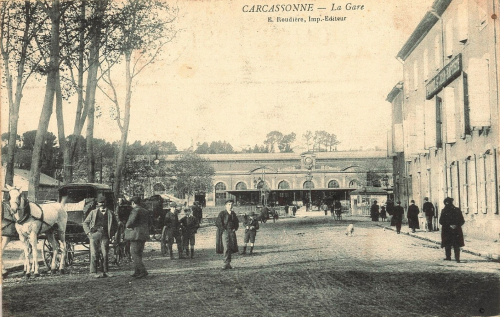

L'avenue avant la destruction de l'hôtel St-jean Baptiste

Le Grand Hôtel Terminus recula, s’aligna parfaitement sur l’Hôtel des deux gares (Hôtel Bristol) et la ville vit l’avenue de la gare s’élargir d’autant. Entre la vente des immeubles, la mise aux enchères du mobilier (fauteuils, canapés, tapis, rideaux…) et le début de la démolition, il ne sera écoulé qu’un mois et demi. Les premiers coups de pioche furent donnés le 15 décembre 1912. En seulement un an et demi, le Grand Hôtel Terminus sortira de terre pour être inauguré à la veille de la Grande guerre.

Sur cette photographie inédite issue de l'une de mes plaques de verre, on voit les débuts de la démolition de l'hôtel Saint-jean-Baptiste.

Sources

Recherches, synthèse et rédaction / Martial Andrieu

___________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2019