Louis, Marius Esparseil est un architecte et ingénieur civil, né le 9 septembre 1841 à Carcassonne au numéro 11 de la rue de la Gaffe (Source: Bonnet p. 499) et décédé le 6 juin 1900 dans cette même ville.

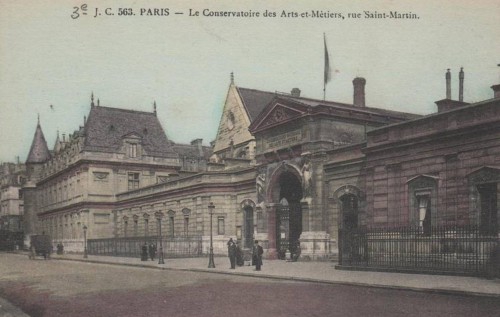

Après ses études au lycée de Carcassonne, à 17 ans le jeune Marius Esparseil part pour la capitale où il fait son entrée à l'école des Beaux-arts. Comme si ce n'était pas suffisant, il suit les cours du Conservatoire des Arts et Métiers puis de l'Ecole des mines et collabore avec Victor Baltard (1805-1874), grand architecte du Second Empire. Au moment où éclate la guerre de 1870, sa mère qui l'a suivie à Paris pressent que le blocus de Paris risque de porter préjudice à la santé de son fils. C'est le retour vers Carcassonne, sa ville natale.

Le retour à Carcassonne avait rendu Esparseil orphelin de l'étude architecturale. Pour un temps seulement... Il eut l'opportunité de rencontrer l'Ingénieur de la Vieille-montagne qui dirigeait les mines de la Caunette et grand fournisseur des Sociétés métallurgiques de Bessège et d'Alais. C'est à partir de ce moment là qu'il se lança dans la recherche minéralogique après avoir obtenu le 6 février 1877, la concession des mines de Salsigne, de la Caunette et de Villerembert. En faisant analyser le minerai afin de connaître sa teneur en fer, Esparseil découvre l'or à Salsigne en 1892.

Sa rencontre avec Guignet à Lyon pour créer une société d'exploitation minière n'aboutira pas. C'est avec Diéderichs qu'il s'associe et fonde une société civile le 9 juin 1896. Poussé par l'amour-propre de l'inventeur, il fait visiter à son associé l'ensemble de ses découvertes et lui envoya des échantillons. Le 24 décembre 1897, ils obtiennent l'extension de la concession au pyrite de fer et métaux connexes. Devant les agissements de Diéderichs et le peu d'empressement de ce dernier à fournir les fonds pour faire fonctionner la société, Esparseil vend le 5 septembre 1898 pour 50.000 francs, ses droits d'exploitation de mispickel de Villanière et des gîtes minéraux de Limousis, Fournes, Mas Cabardès, Lastours et Salvezines. Il garde seulement la mine de fer de Salsigne, mais un procès survient un an plus tard.

Diéderichs assigne en justice Marius Esparseil le 27 avril 1899 devant le tribunal de Carcassonne. Il lui reproche d'exploiter Salsigne alors qu'elle contient du mispickel, qui lui seul à le droit d'extraire et prétend qu'à ce titre la mine lui appartient. Le tribunal déboute une première fois le plaignant, le 7 août 1901; entre autres raisons, pour avoir cherché à acheter Salsigne à Esparseil pour 70.000 francs en décembre 1898. En foi de quoi, il ne peut pas s'en prétendre propriétaire. Diéderichs est condamné aux dépens. Marius Esparseil décédé un an plus tôt ne prendra pas connaissance du jugement, c'est désormais son fils Raymond qui est l'héritier. L'appel est rejeté le 5 mai 1903, comme le pourvoit en cassation le 30 octobre 1905, aux motifs suivants:

1. Impense de toute nature que "la faute lourde" de l'appelant a occasionnées aux consorts Esparseil.

2. Sur les voies de fait résultant des tentatives par les ouvriers envoyés par Diéderichs pour pratiquer l'extraction du minerai dans la mine dont Esparseil est resté propriétaire.

La mine d'or de Salsigne ne sera exploitée qu'à partir de 1910

Chargé de la direction des travaux sous l'administration de T. Marcou, Marius Esparseil est l'architecte de nombreux bâtiments carcassonnais de type Hausmanniens. N'oublions pas qu'il travailla quelques temps aux services de la ville de Paris. Parmi eu: le collège du bastion, l'immeuble à l'angle des rues Hugo et Tomey (Crédit du nord), immeuble Fafeur (N°6, square Gambetta)...etc.

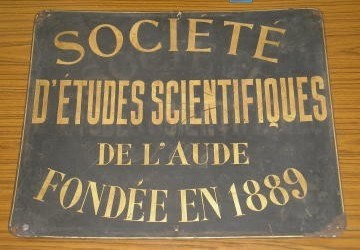

Marius Esparseil fut l'un des fondateurs de la Société d'études scientifiques de l'Aude et son président. Il est l'auteur de "Régime minéralogique du département de l'Aude" et a légué à la ville, la plus belle collection minéralogique départementale. Où se trouve t-elle?

Aujourd'hui, Marius Esparseil n'a même pas une rue portant son nom dans Carcassonne...

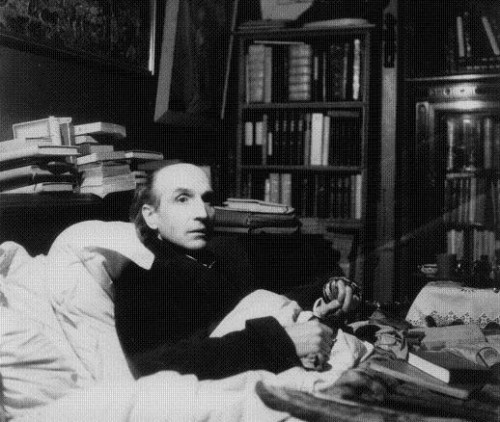

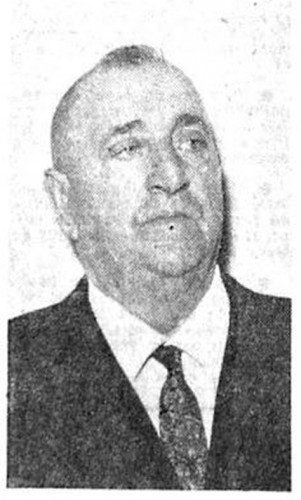

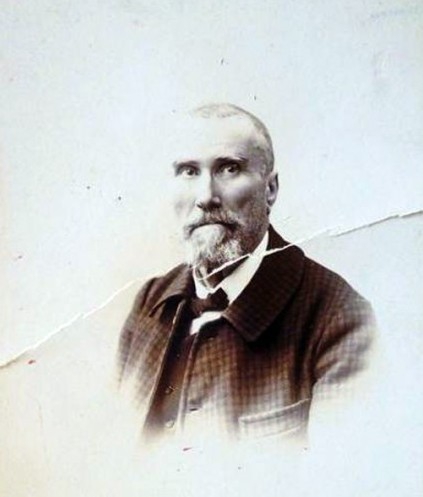

Photo Marius Esparseil:

Collection Martial Andrieu

Sources:

Mémoires de la Société des Arts et Sciences / 1901

Revue de la législation des mines/ Delacroix, Emile/ Danel (1906)

_____________________________

© Tous droits réservés/ Musique et patrimoine/ 2013