Nous fêterions le 40e anniversaire de la mort de l'écrivain Michel Maurette, né en Catalogne et décédé à Caux-et-Sauzens dans l'Aude, si on n'avait pas trop tendance à oublier dans ce département les grands talents d'hier... Pour mémoire nous citerions volontiers les noms de Pierre et Maria Sire, Jean Lebrau, Jean Camberoque, Jacques Ourtal, Paul Lacombe, Cécile Rives, François-Paul Alibert, Jean Cau et de tant d'autres qui auront porté fièrement les couleurs de l'Aude au firmament de l'excellence artistique. Les temps sont ce qu'ils sont et il faut, dit-on, s'accomoder des moeurs de notre époque. Est-ce à dire qu'il faille tirer un trait sur les bâtisseurs d'autrefois, vénérables intellectuels ou artistes, d'une renommée qui faisait "La belle Aude" de Joseph Delteil. Tiens, j'avais oublié encore ce dernier! N'avons nous pas dans nos associations savantes respectives, l'obligation de perpétuer le souvenir de ce panthéon audois des lumières de l'occitanie? Bien sûr! Nous diront-ils, presque pour s'en excuser; ils nous rétorqueront que cela fait partie de leurs travaux: bulletins cachés à l'ombre des profanes que seuls les initiés d'un cénacle de papys s'attache à conserver chaque mercredis dans la poussière de leurs bibliothèques. Mais bon sang, distribuez moins de diplômes aux notabilités de la cité pour je ne sais quelle gloire! Ouvrez vos portes et vos coeurs à ceux qui ne sont rien et qui ne demandent qu'à savoir. C'est dans ce vivier d'inconnus, de sans grades et de valeureux serviteurs que se trouve l'impérissable transmission de la tradition livresque et artistique. La flamme entretenue depuis si longtemps par les chevaliers de l'Aude poétique, vacille et s'amenuise par un manque d'ouverture évident sur la vulgarisation des savoirs. Ce blog suscite l'admiration de tout ceux qui ne sont pas admis dans nos sociétés savantes, mais ceux-là ne garderont pas le savoir acquis pour eux-mêmes. Il le diffuseront dans la cité et qui sait, dans les cités qui improprement sont désignées comme le réservoir d'une haine que la sélection sociale a favorisée. Michel Maurette, fils de laboureur, vous salue bien depuis le sillons du ciel qu'il trace encore aujourd'hui dans notre mémoire.

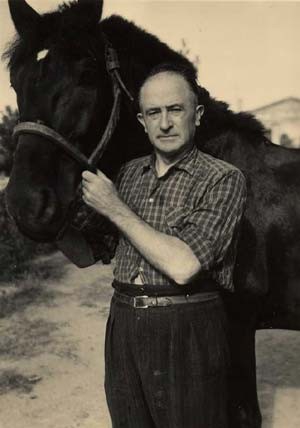

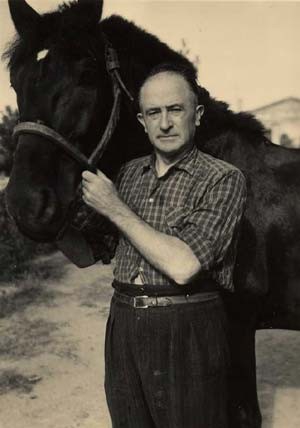

Michel Maurette

(photo: Mairie de Caux et Sauzens)

Le texte ci-dessous est de Jean Esparbié que je remercie

Les MAURETTE habitaient près de Serralongue, au mas “del Faitg”(1) autour duquel hurlaient les loups tenaillés par la faim. Salvado portait “la blouse bleue-noire et empesée des maquignons”. Rosine, aux “grands yeux couleur de feuille tendre”, - l'ancienne sandalière de la Badie, devenue sa femme - menait le ménage. Dans une chambre minuscule, mal éclairée par une fenêtre étroite, aidée par Marie COLLS - l'accoucheuse à la réputation de sorcière -, le dix-neuvième jour du mois de juillet 1898, elle mit au monde un garçon. On remarqua ses longs doigts de laboureur et, dès lors on s'empressa de tracer le destin de celui que les parents prénommèrent Michel. Rien ne contredirait cette appréciation...

Tout jeune, l'enfant participa aux corvées de la ferme, souvent pénibles. Où pouvait-on mieux vivre? La question amena la famille à déménager à plusieurs reprises. On casait les meubles dans la charrette et l'on partait ballottés par les cahots de la route pour une autre aventure, là où se dressaient des horizons nouveaux. “Quant tout était perdu, s'il restait encore un cheval, l'honneur était sauf.”

Michel MAURETTE aborda le monde “par le chemin de la clairière”. Il fit ses “humanités dans les champs”, ne rapporta de sa “prime jeunesse que des contes et des chansons”. Tôt, écrire lui sembla une chose merveilleuse. Cependant, il tenait secrète sa passion de peur de susciter la risée générale. Le père ne le vilipendait-il pas en affirmant qu'il écrivait aux ministres? Michel MAURETTE pensait plutôt s'adresser aux dieux... Il fallait subir les duretés de la modeste existence de la paysannerie, tout en caressant le rêve de témoigner par écrit des labours du temps.

L'armée réclama le jeune homme en 1917; il porta l'uniforme jusqu'en 1920. Cinq ans plus tard, il épousa Andréa MAZARD. Elle lui donna d'abord Michèle. Les MAURETTE séjournèrent à Lyon, puis vinrent au mas Pams-Cabestany près de Perpignan. En 1928, ils arrivèrent dans le département de l'Aude à Escorges. En 1932, ils s'installèrent enfin à Caux-et-Sauzens dans la bâtisse de l'exploitation qui deviendra Le Clos-Saint-Michel. En 1935, Michel MAURETTE se laissa élire conseiller municipal, puis ceignit l'écharpe de maire en 1945. Il ne la quitta qu'en 1971. Il présida aussi jusqu'à son décès la Société mutualiste du village. Il aimaitcelui-ci, à quelques kilomètres de la préfecture où “l'action dirigeante” ne se montrait pas inquiète du dépeuplement des campagnes reculées. Ainsi en allaient déjà les moeurs technocratiques...

Michel MAURETTE travaillait donc la terre et cultivait la poésie qui, “en ce monde rude et si sombre” lui apparut tôt “comme une lumière surnaturelle et une bénédiction”. Le soir, après le labeur, lorsque la maisonnée dormait, il rédigeait des textes traduisant “des pulsions intimes”, ainsi que l'expérience humaine. Combien de cahiers d'écolier remplit-il avant de se satisfaire de quelques nouvelles rédigées au cours des années 30 avec la sueur de l'esprit et le sang de l'âme? Malgré la fatigue de la journée dans les champs ou les vignes, il s'agissait pour Michel MAURETTE de préparer des récoltes différentes... Les plus grands - tels ROSNY aîné, Paul VALÉRY, COLETTE goûtèrent la qualité exceptionnelle de Colla de gitans qu'ils récompensèrent par le prix MARIANNE en 1939, une année après le bonheur de la naissance de Lucile. La rencontre avec Joë BOUSQUET - le visionnaire de la rue de Verdun, au bas des remparts carcassonnais, qu'il verra glisser dans le cercueil “par petites saccades comme à la parade”- ouvrit une étape capitale dans l'exercice littéraire de Michel MAURETTE.

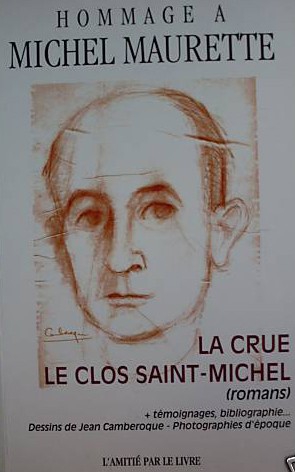

La Crue parut en 1949. Elle conquit les lecteurs, les enthousiasma. On couvrit aussitôt son auteur de lauriers. Il venait de décrire magistralement l'aïgat terriblement meurtrier de 1940 dans les Pyrénées-Orientales. A juste raison, elle passera pour l'oeuvre maîtresse de Michel MAURETTE. Joë BOUSQUET affirma voir Michel MAURETTE “adhérer au mouvement”. Pour Ludovic MASSÉ - l'auteur perpignanais - ce livre mettait Michel MAURETTE “au-dessus de beaucoup d'écrivains”. La“magistrale évocation”, ainsi désignée par Jean LEBRAU - le poète de la Corbière -, saisit notamment Pablo Casals - le musicien de Prades -, François-Paul Alibert - menant une vie de Job dans une petite maison de la ville basse à deux pas du fleuve Aude... Michel MAURETTE n'en resterait pas à cette “virile entreprise”, soulignée par le pétillant Joseph DELTEIL - le pilier de la Tuilerie de Massane à Montpellier, le prêtre de la rêverie sur les bords de la Rigole à La Galaube dans la Montagne Noire. Maintes fois rééditée, traduite en catalan, on ouvre toujours La Crue sur un événement dramatique se déchaînant contre la nature, les êtres, les biens. Jean CAMBEROQUE aimait à dire qu'aucun journaliste n'aurait pu ressentir totalement cette catastrophe au fond de lui-même et en rendre compte comme Michel MAURETTE.

Le ton changea avec Le Temps des merveilles (1950). L'écrivain-paysan laissa Lucile guider son coeur. Elle sautilla autour de sa plume telle un oiselet et emplit les textes de la fraîcheur de l'insouciance, des joies de l'enfant attérie à l'étoile. Jean-Louis VAUDOYER de l'Académie française écrivit à Michel MAURETTE: “ Cet album d'esquisses touche, émeut et charme par sa tendresse, par sa malice, par le parfum d'amour qui s'en exalte.” Tout fut dit en cette phrase.

Dans Le Clos-Saint-Michel (1955), Michel MAURETTE prend les traits de Fougerand, attaché à la terre, fort d'une volonté inépuisable, gonflé d'espérance. Fougerand laboure, taille, sème, récolte, vendange... En retrait des successions de joies, de déceptions... Michel MAURETTE le suit, le comprend, le dessine intimement dans un bouquet de nouvelles aux couleurs de sa campagne, “le centre du monde”. Lors de cette publication, Joseph DELTEIL remerciaMichel MAURETTE en lui disant qu'elle sentait “la vérité, la terre, le coeur de l'homme”. Il ajouta: “C'est plein, c'est large, c'est le pain complet, ça vous rentre irrésistiblement dans les moelles.” Marcel ARLAND, de l'Académie française écrivit à Michel MAURETTE:“l'on s'ouvre à ce livre comme à un chant l'un des plus graves et les plus émouvants...”

Pour Jean CAMBEROQUE, l'illustrateur des ouvrages de Michel MAURETTE, celui-ci se livra entièrement dans l'Enfant des Loups (1968). Effectivement, Michel MAURETTE se raconta sans détours, d'une écriture sûre, fine, roulant comme les galets de la Têt, parfumée des senteurs de la lande au milieu de laquelle se trouvait le “gros mas décrépit et nu”, puis éclairée par le soleil du Roussillon qui captivait Salvado. Jean ROUSSELOT, alors président de la Société des gens de lettres de France reconnut en Michel MAURETTE la “frémissante et comme inquiète soif de réelle connaissance”. Il poursuivit que: “Si un nouvel humanisme doit jaillir des ruines de l'ancien, il sera l'oeuvre d'autodidactes du type MAURETTE, pour qui l'accumulation de ce qu'on appelle le "bagage" est une cause d'angoisse plutôt que d'auto-satisfaction et qui, au fur et à mesure qu'ils se cultivent, comprennent que toute nouvelle conquête n'est qu'un pas de plus vers une indicible exigence.” Je trouve la définition juste et l'Enfant des Loups en reste une preuve évidente.

Au roman paysan succéda Le Rêve d'écrire (1970), venu, disait volontiers Michel MAURETTE “de loin, de très loin, peut-être de plus loin que l'enfance” parce que “cela devait être écrit”. De la bordure de la frontière espagnole à la campagne carcassonnaise, celui qui écrivit, cet “autre” - déléguant dans la vie le laboureur - se montra “exigeant, tyrannique et fantasque”. Les sillons se prolongèrent par des lignes dont la teneur et la beauté pure amenèrent Michel MAURETTE dans l'univers culturel. Michel MAURETTE dressa quelques portraits d'amis dans Le Rêve d'écrire. Il soutint François-Paul ALIBERT dans les bras en ses derniers instants. Il compara André BLONDEL à “un génie des fontaines et des bois”. Il affirma que Jean LEBRAU tenait “la place d'un saint”. Pour l'écrivain-paysan, Pierre REVERDY rédigeait “dans l'avenir, des poèmes qui étaient le reflet de son passé”,. Il glorifia Jean CAMBEROQUE “né peintre”. Il désigna Pierre LOUBIÈRE tel un “poète royal”. Il supposa avec raison que le temps éclairerait l'oeuvre “d'une rare intensité” de Joë BOUSQUET.

En guise d'au revoir, en résistant courageusement à la maladie, Michel MAURETTE diffusa Les Nains (1972), de courtes nouvelles par lesquelles on retrouva dans ce bouquet de fleurs des champs toute la fraîcheur, tous les parfums du livre Le Temps des merveilles.

Indirectement, un enseignant d'espagnol, à qui je dois une éternelle reconnaissance, suscita ma rencontre avec Michel MAURETTE au cours de l'après-midi du 11 novembre 1964. Elle débuta une amitié que la disparition de Michel MAURETTE le 6 mars 1973 suspendit sans jamais détruire. Lorsque j'écris, j'imagine parfois l'homme exemplaire à mes côtés. Il m'incite à refuser la facilité, me désigne la sagesse à découvrir. Je ne manque pas l'occasion de remémorer Michel MAURETTE partout où l'on m'invite à le faire.

Dans le cimetière de Caux-et-Sauzens, Jean LEBRAU certifia que Michel MAURETTE habiterait dans les étoiles, “éclairé par la lumière qui traverse la nuit”.

Il nous reste l'oeuvre à relire ou à découvrir et les souvenirs pour beaucoup d'entre nous. Quarante années après, le poète survit au laboureur..

_______________________________

© Tous droits réservés/ Musique et patrimoine/ 2013