Joséphine Terral, seconde épouse du peintre. Portrait de 1921.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Joséphine Terral, seconde épouse du peintre. Portrait de 1921.

Charles Lamarque naît à Saint-Sébastien (Espagne) le 8 novembre 1925. Ses parents sont français et enseignent à l'école française de St-Sébastien. Il viendra habiter dans les Landes en 1928, département dans lequel son père sera élu de 1945 à 1983: Député, Président du Conseil général et maire de Mont-de-Marsan.

La résistance

En 1940, Charles Lamarque n'a que 15 ans mais ne supporte pas la défaite française. Il va peu à peu rejoindre les mouvements de résistance qui commencent à s'organiser. Il entre chez les FFI (Forces françaises de l'intérieur) sous le pseudonyme de "Carlitos" et de septembre 1943 à septembre 1944, fait partie du maquis "Léon des Landes". Il sera promu lieutenant par le général Koenig à Londres; il n'a que 18 ans.

Le 9 août 1944, il est arrêté par les allemands à Morcenx (Landes) puis interrogé sous la torture. Il ne livrera aucun de ses camarades, ni aucun renseignements, mais sera enfermé au fort du Hâ à Bordeaux et condamné à mort. Après son évasion en août 1944, il sera repris et ne devra son salut qu'à la libération du pays.

Il poursuit les opérations contre les nazis, en s'engageant volontairement pour toute la durée de la guerre en octobre 1944 au 34e RI. Il redevient simple soldat et fait ses classes sous les ordres du Commandant Marcel Bigeard (promu général, plus tard). Charles Lamarque passera successivement entre octobre 1944 et avril 1945 de Sous-lieutenant à Commandant de Compagnie lors des campagnes de la pointe de la Grave, de Royan et d'Alsace.

Distinctions

Médaille des la résistance (1946), Croix de guerre avec étoile de bronze (août 1946) et vermeil (1951), Chevalier de la légion d'honneur (1959), Croix de combattant volontaire, Officier de la légion d'honneur (1974)

Charles Lamarque est fait Chevalier de la légion d'honneur en 1959, par son ancien chef de maquis "Léon des Landes"

Un bâtisseur

À titre privé et dans un but non lucratif, Charles Lamarque fonde à Carcassonne la société coopérative de construction "Les Castors de l'Aude". Ce dernier mit tout en oeuvre afin de proposer à des familles, la possibilité d'acquérir une maison à moindre coût en participant aux travaux, à raison de 40 heures par mois.

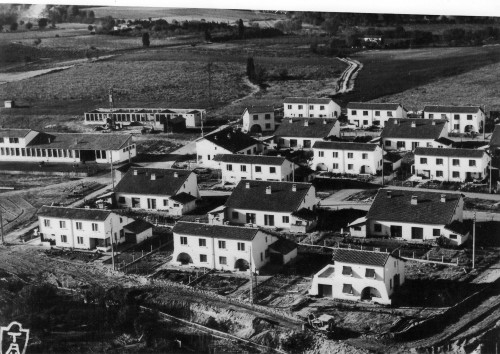

Le lotissement fut construit sur les vignobles de la Reille; la coopérative se porta acquéreur des terrains grâce à un prêt engagé auprès d'une compagnie d'assurances. Entre 1954 et 1956, une centaine de logements "économiques et familiaux" sortiront de terre. En 1957, la société anonyme "Foyer Castor" qu'il fonde et dont il devient le PDG, construit 118 logements supplémentaires (Quartiers du Méridien et Beausoleil). Charles Lamarque quitte Carcassonne en 1964 et rejoint Mont-de-Marsan. Il est décédé le 23 février 1993 dans cette ville à l'âge de 67 ans.

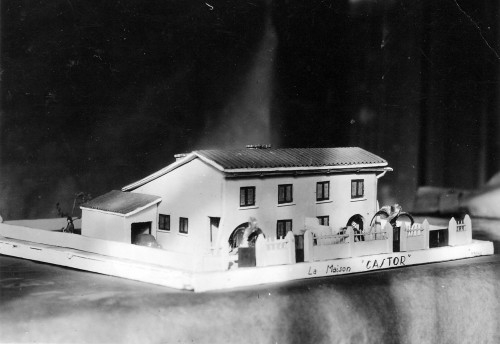

Maquette d'une maison "Castor"

Une maison "Castor" aujourd'hui

Un square porte désormais dans ce quartier le nom de Charles Lamarque.

_______________________________________

© Tous droits réservés/ Musique et patrimoine/ 2015

Paul-Félix Beuvain de Beauséjour

(1839-1930)

est nommé le 13 mai 1902, évêque du diocèse de Carcassonne, après le décés de Mgr Billard. Né à Vesoul (Haute-Saône) le 5 avril 1839, il est ordonné prêtre le 6 janvier 1863 et devient curé de Luxeuil. C'est un éclésiastique très érudit ; il enseigne au lycée Saint-François Xavier de Besançon et écrit plusieurs ouvarges en sa qualité de membre de l'Académie des belles lettres et arts de Besançon.

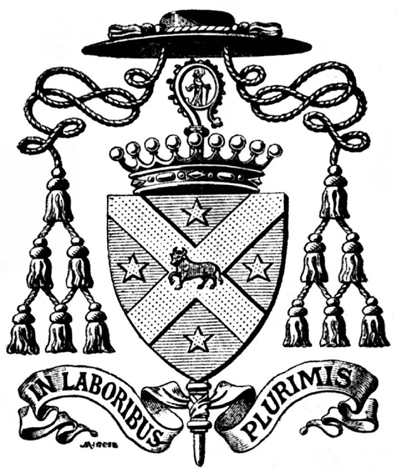

Armes de Mgr de Beauséjour

D'azur au sautoir d'or, accompagné de quatre étoiles de même et chargé en coeur de gueules passant.

Contrairement à son prédécesseur, le nouvel évêque de Carcassonne représente la ligne rigoriste de l'église. Il s'avère droit et brutal quand il s'agit de tenter de dénouer l'affaire de Rennes-le-château dans laquelle Mgr Billard et l'abbé Saunière avaient trouvé quelques intérêts à s'entendre. Beauséjour ira jusqu'à accusé ce dernier d'avoir détourné les biens de la quête et instruira un procès contre lui.

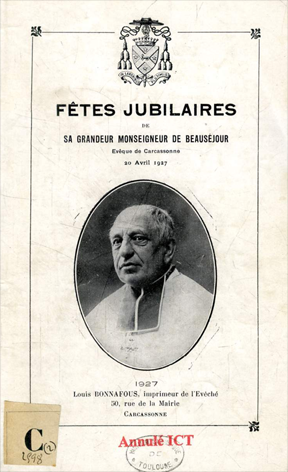

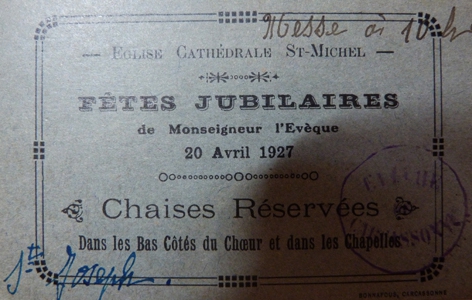

Les fêtes jubilaires

Le 20 avril 1927, le diocèse de Carcassonne célèbre les noces de diamant sacerdotales et les noces de diamant épiscopales de Mgr de Beauséjour en la cathédrale Saint-Michel

Tout ce que Carcassonne compte de catholiques se masse sur le parcours de la procession, en direction de la cathédrale Saint-Michel. Les photographies ci-dessus et ci-dessous ont été prises par le studio Charles, depuis la rue du marché (Rue Tomey).

On ne peut bien étudier la sociologie actuelle de notre ville, sans comprendre que les affrontements de la fin du XIXe siècle entre les catholiques fervents et les laïcs sur fond de séparation de l'église et de l'état ont laissé des traces. Citons pour exemple, les manifestations et les heurs contre l'explusion des moines du couvent des capucins en 1903. Carcassonne la bourgeoise, contrairement à Narbonne la laborieuse, a un passé très ancré dans la tradition religieuse. Pas étonnant donc, qu'au moment des élections municipales deux visions de la société s'affrontent avec véhémence. Dans ce grand village audois, les familles se reconnaissent entre-elles et poursuivent des buts communs dans les domaines économiques ou sociologiques soit qu'elles soient de culture religieuse ou laïque.

_________________________

© Tous droits réservés/ Musique et patrimoine/ 2015