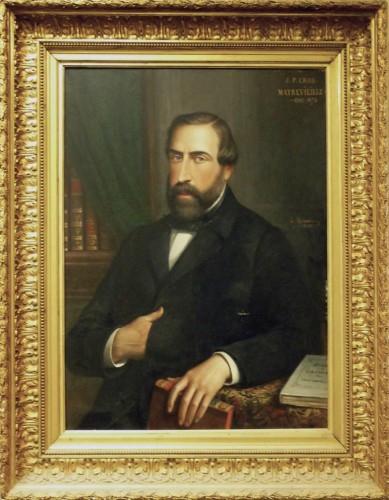

Jean-Pierre Cros-Mayrevieille naît le 31 août 1810 dans la quartier de la Trivalle. Sa famille fait partie d'une illustre lignée de Consuls carcassonnais qui se sont succédés du XVe au XVIIIe siècle. À 6 ans, il va habiter avec sa famille dans la rue du marché (A. Tomey).

© Chroniques de Carcassonne

C'est à peu près à cette époque qu'il assiste à la destruction de la grande barbacane (place St-Gimer) et l'on prétend que ce cruel évènement a été le déclencheur de son action future. A ce propos, il écrira plus tard:

"J'ignore si la postérité élèvera une statue au vandale qui a vendu la tour de la barbacane; mais que cette statue ne soit pas placée à l'intérieur de nos vieux remparts: les ombres des anciens chevaliers en seraient outragées."

Il entre au collège et à 20 ans, il fait des études de droit qui lui vaudront une licence, puis un doctorat en droit romain et un en droit français. Il publie en 1830, une étude sur le cours de philosophie deM. Gatien-Arnault. Quatre ans après, dans le Journal des connaissances utiles, un plan d'association pour l'éducation primaire populaire. Dans le journal politique et littéraire de Toulouse, 5 articles politiques, économiques et statistiques sur l'Aude. Enfin, un mémoire sur l'amélioration du sort des ouvriers.

1837, est l'année où il fonde le journal L'Aude avec Théophile Marcou pour rédacteur en chef et où il publie "La vie de Félix Armand", curé de St-Martin, initiateur de l'ouverture de la voie de la Pierre Lys communément appelée "Trou du curé" près de Quillan.

Pendant onze ans de 1837 à 1848, il est Conseiller municipal de la ville et entre à la Société des arts et sciences. Toujours soucieux de la condition ouvrière et de son éducation, il fait voter la création de la première salle d'asile à Carcassonne.

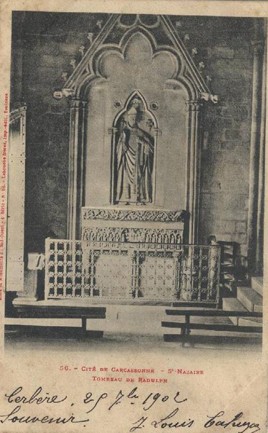

Le 18 juillet 1839, au cours de fouilles menées dans la basilique St-Nazaire, il découvre le tombeau de Guillaume Radulph, évêque de carcassonne au XIIIe siècle. La même année, il est nommé Correspondant du ministère de l'instruction publique pour les travaux historiques. Viollet le duc écrira ceci à propos de lui en 1844:

"M. Cros a déjà sauvé bien des parties de cette cathédrale et, grâce à son zèle et à sa persévérance, il est à croire que St-Nazaire sera garanti de la ruine qui le menace."

Classée encore comme place de guerre en 1791, la cité est déclassée le 26 brumaire an XIII (17 novembre 1804) et livrée à la vente. Les domaines de l'état se désaisissent alors des fossés, glacis et les remparts cédés à la commune pour percevoir l'octroi. C'est dans ces conditions que disparut la barbacane du château en 1816. La tour du Trésaut faillit subir le même sort, mais l'intervention de Guiraud de St-Marsal et du prefet St-Hillaire Angelliers, permit de classer à nouveau la cité dans le cadre des places de guerre le 1er août 1821.

Nommé Inspecteur des monuments historiques pour l'Aude, Cros-Mayrevieielle attira l'attention des autorités sur le sort de la cité. On lui promit un architecte "sous peu" pour dresser un état des lieux en vue d'une complète restauration, mais on ne le vit point. Au contraire, le décret du 8 juillet 1850 déclasse à nouveau la cité et la transforme en future carrière. Cros-Mayrevieille provoque dans l'urgence une réunion du conseil municipal et de la Société des arts et sciences qui se prononceront pour le maintien du classement. Le ministre abonda dans ce sens et les travaux de restauration purent débuter en 1852. Voilà pourquoi nous pouvons affirmer que nous devons à Cros-Mayrevieille, une fière chandelle...

J-P Cros-Mayrevieille est décédé le 16 octobre 1876. Fidèle à ses convictions, il a légué par testament la somme de 10000 francs aux hospices de Carcassonne et la même somme à ceux de Narbonne. Il a également ordonné à son fils Antonin de faire construite au domaine de Mayrevieille, une chapelle identique à celle de l'évêque Radulphe.

La chapelle dans le domaine de Mayrevieille à Carcassonne.

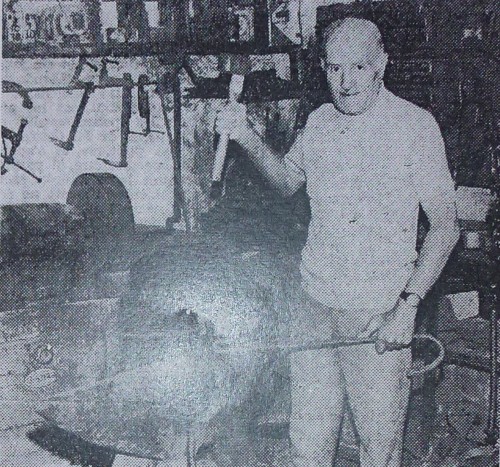

Le 31 juillet 1910, pour le centième anniversaire de sa naissance, un buste fut sculpté par Jean Rivière et exposé dans la maison natale au 70 de la rue Trivalle. Ensuite un monument fut érigé dans la cité et le buste placé à son sommet. Pendant l'occupation allemande le buste fut fondu, de sorte qu'aujourd'hui celui qui trône aujourd'hui, a été inauguré le 1er février 1989 par la municipalité Chésa. Après quarante années d'absence! On doit ce renouveau à l'activisme de l'Association des Amis de la Ville et de la Cité.

© Garcia / L'Indépendant

Ce nouveau buste identique à l'original, a été réalisé par le sculpteur Jean Augé d'après le moulage qui avait été conservé.

___________________________

© Tous droits réservés/ Musique et patrimoine/ 2015