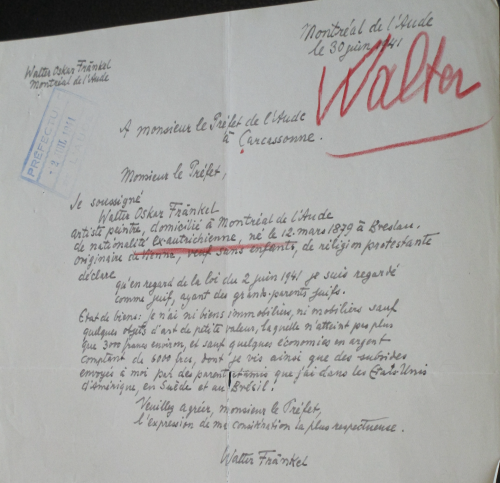

Bulletin de la Société d'Etudes Scientifiques de l'Aude - 1979

(Jean Cazaux)

Le 7 décembre 1979, nous avons eu la bonne fortune de découvrir dans le grenier presque inaccessible de l’église Saint-Vincent - il faut une longue échelle pour y parvenir — sept toiles complètement inconnues de Jacques Gamelin. Il y a un ex-voto à St-Roch : Saint-Roch guérissant les pestiférés. Aucun ancien inventaire n’en fait mention.

Il y a deux grands tableaux parallèles : L’ordination de Saint-Vincent et Saint-Vincent prêchant devant son évêque. Ces deux grands tableaux correspondent aux esquisses présentées cet été à l’exposition de J. Hahn à Narbonne sous le titre Saint-Augustin recevant le diaconat et Saint-Augustin prêchant devant l’évêque Valère. Joseph Hahn pense que ces esquisses ont été peintes à Narbonne dès le retour de Rome — entre 1775-1780 — et il ajoute : « Il n’a pas été possible de retrouver pour quelle commande ces tableaux ont été peints ; c’est la période où Gamelin travaille beaucoup pour les églises et couvents de l’Aude ; il est possible que Gamelin n’ait jamais réalisé les grands tableaux ». La découverte récente des grands tableaux, permet d’apporter la réponse en même temps qu’elle permet de rectifier les titres donnés aux esquisses.

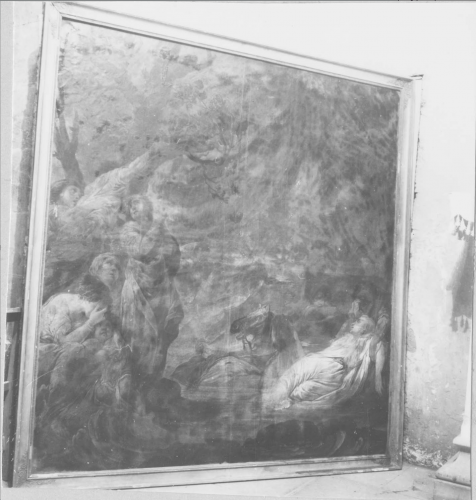

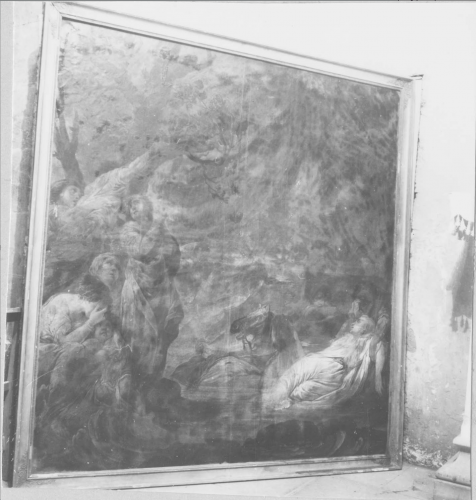

L'ordination de St-Vincent par J. Gamelin

Quatre autres toiles — en mauvais état — illustrent le thèse de l’Invention et l’Exaltation de la Sainte Croix. Un examen approfondi a permis de découvrir la signature et la date sur le grand tableau L’ordination de Saint-Vincent, sur lequel on lit en bas au centre : Gamelin inv.1781 ; et les signatures sur les tableaux de la série de la Croix ; l’un deux est au moins daté de 1778.

Toutes ces toiles ont donc bien été peintes après le retour de Rome. Leur découverte porte au nombre de dix les oeuvres de Gamelin possédées par l’Eglise Saint-Vincent.

Communication de l'Abbé Cazaux à l'Académie des Arts et des Sciences de Carcassonne le 12 octobre 1984

Les peintures de Gamelin, placées le 4 septembre 1984 dans le choeur de l’église Saint-Vincent, font partie du lot de toiles découvertes (en fort mauvais état) dans un galetas inaccessible de l’église le 7 décembre 1979.

Quatre de ces toiles ont été restaurées par le soins des Monuments historiques qui ont confié le rentoilage à M. Esquirol de Castelnaudary et la restauration proprement dite à MM. Michel Jeanne et Joaquin Segovia.

Le résultat est admirable. Ces toiles ont bien été peintes dès le retour de Rome, lorsque Gamelin, à la prière de son père vieillissant, est revenu s’installer définitivement dans sa ville natale. Elles font partie d’un grand ensemble que l’on a baptisé, faut de mieux, « Le cycle de la Croix ». Quatre toiles de ce cycle se trouvent au trésor de la cathédrale. Deux représentent des figures de la croix, autrement dit des annonces prophétiques : Le serpent d’airain, daté de 1781 ; la prière de Moïse à la bataille de Raphidin, daté de 1781 ; deux autres datées de 1777, représentent La victoire de Constantin sur Maxence et son entrée victorieuse dans Rome.

© Ministère de la culture - Base Palissy

Le déluge par Gamelin

Avant les découvertes récentes, Saint-Vincent possédait déjà trois toiles du même cycle et de même format : Le déluge avec l’arche de Nöe, symbole du salut par le bois de la croix et David au mont des oliviers, au moment de la révolte de son fils Absalon. Ces toiles sont de la série des figures. Une troisième toile reste mystérieuse et semble représenter une vision ou une apparition de la Croix victorieuse.

© Ministère de la culture - Base Palissy

L'invention de la Saint Croix par Gamelin, avant restauration

Deux des quatre toiles récemment restaurées, représentent L’invention de la Croix — c’est-à-dire la découverte par l’impératrice mère Hélène, mère de Constantin — et l’Authentification de la vraie croix en présence de la même impératrice mère. La légende veut qu’on ait trouvé près du Golgotha, trois croix ainsi que l’inscription placée sur celle de Jesus ; pour savoir quelle était la vraie, on aurait, à l’instigation du patriarche de Jérusalem Saint-Macaire, placé un agonisant sur chacun des croix, lequel n’ayant ressenti aucun bénéfice de cette opération sur les deux premières, aurait été subitement guéri dès qu’on l’aurait allongé sur la troisième, qu’on appelle depuis la vraie croix. L’évènement historique peut se situer au lendemain du Concile de Nicée, donc en 326 — encore que les historiens soient loin d’être d’accord et sur la date de l’évènement et sur le rôle de Saint-Hélène.

Les deux autres toiles, beaucoup plus belles ont trait à ce qu’on appelle l’Exaltation de la Sainte Croix. Le roi des Perses, Chosroès, ayant conquis Jérusalem en 614, incendie les basiliques constantiniennes, tue un grand nombre de prêtres et de religieuses et emmène avec lui le patriarche Zacharie et surtout la vraie croix. L’empereur de Constantinople, un moment hésitant, part en guerre contre Chosroès, poussé par le patriarche de Constantinople, Sergius, qui semble avoir eu grand ascendant sur lui. De 622 à 627, il lui inflige plusieurs défaites et l’oblige à reculer. Finalement, Syroès, fis aîné de Chosroès, mais déshérité par lui, monte une conspiration contre son père et vient trouver Héraclius pour faire alliance avec lui.

C’est le sujet de la première toile, très goyesque (Gamelin a été marqué à Rome par les mêmes influences que celles qui ont marqué Goya, Füssli, Mengs, etc. Il est même probable que Goya et Gamelin se sont rencontrés à Rome et que Goya devait avoir une certaine estime pour le peintre, déjà réputé qu’était Gamelin, membre de l’Académie Saint-Luc.

Finalement Chosroès accepte de faire la paix avec Héraclius et lui rend le bois de la vraie croix. L’empereur ramène cette relique insigne à Constantinople où il fait une entrée triomphale et magnifique en 628. L’année suivante, il s’embarque pour la Palestine afin de ramener la vraie croix à Jérusalem. Il décide de porte lui-même la croix sur ses épaules mais, il se sent arrêté tout-à-coup ; il ne peut pas avancer. Le patriarche Zacharie, rentré de Perse après quinze ans d’exil, lui fait comprendre qu’il ne peut entrer dans Jérusalem en portant la croix, s’il garde ses insignes impériaux, alors que son maître et seigneur, lorsqu’il a traversé les rues de Jérusalem en portant sa croix, se trouvait dans un état de profonde humiliation. Héraclius quitte ses insignes, les confie à un courtisan et à un page et il peut enfin entrer dans Jérusalem.

C’est le sujet de la toile qui est juste à gauche du petit orgue et qui est considérée comme la plus belle de la série. On notera la belle opposition de couleurs entre la chape rouge du patriarche et le bleu du manteau royal bordé d’hermine que porte le courtisan derrière l’empereur ; à l’extrême droite un petit page qui porte la couronne d’Héraclius, représente peut-être un des deux fils de Gamelin. Il existe encore deux grandes toiles qui n’ont pas été restaurées, souhaitons qu’un jour elles puissent venir enrichir et compléter la collection de Gamelin, déjà en bonne place dans l’église.

_________________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2025