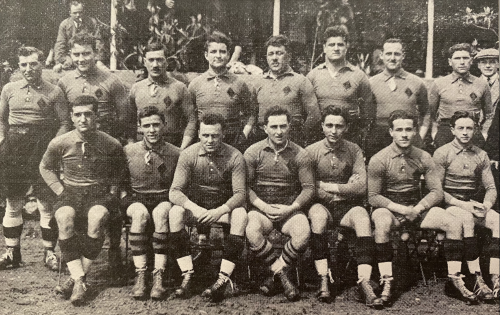

Champions de France Juniors en 1943-1944

Combettes, Riccio, Carrère, Py, Ponsinet, Malrieu, Gacia, Vinges

Sartous, Albert, Bertrand, Labazuy, Guilhem, Lachet, Gimenez

Sur le plan national, après de nombreuses vexations, le mécontentement grondait dans les grands clubs et une dissidence se fit sous l’égide de l’UFRA, réunissant avec l’A.S.C, plus de quinze des meilleurs formations françaises. Cela ne dura guère étal Fédération Française de Rugby accueillit le retour des enfants prodigues dans son giron avec le plus grand plaisir.

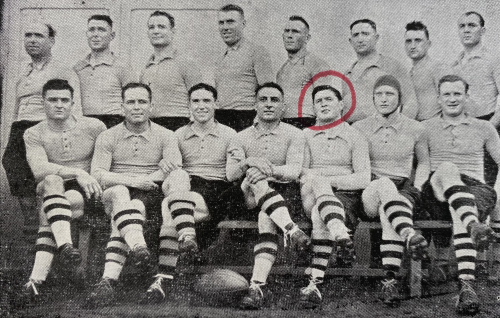

En 1934-1935, l’A.S.C enleva le titre de Champion du Languedoc. Ce comité était à ce moment-là, le plus fort de France et ses équipes étaient redoutées sur tous les terrains. Avoir atteint ce titre était déjà un exploit. Cette même saison, le Quart de finale du Championnat de France qui opposait à l’A.S.C les troupes de l’A.S Montferrandaise de Franquenelle, fut une rencontre magnifique. L’A.S.C avait l’avantage à la marque, lorsqu’en fin de match, une erreur permit aux hommes de Cognet de les coiffer sur le poteau et d’enlever la victoire par 21 à 19.

Champions du Languedoc 1934-1935

Dimur, Caruesco, J. Raynaud, Galou, Castet, Combes, Larruy, Depaule

Altemaire, Fraisse, Sylvain Bès, Dardier, Pujol, Fau, Raynaud.

Le tournant dans l’histoire de l’A.S.C

Sous l’impulsion de Gallia, le rugby à XIII fit l’apparition dans le Sud de la France. Carcassonne, mécontente d’avoir été lésé lors q’une rencontre avec Biarritz et après avoir déposé une réclamation en bonne et due forme, décida de pratiquer le rugby à XIII et de quitter la FFR. Cette décision fit l’effet d’une bombe dans le Landerneau quinziste. Un certain Legay avait joué sous un faux nom dans l’équipe biarrote et la Fédération rejeta l’opposition de l’A.S.C.

Cette cruelle vexation s’ajoutait aux nombreuses brimades dont la Fédération avait accablé depuis quelques temps les clubs ayant participé au schisme de l’UFRA. Une réunion mouvementée se tint au café Not (place Carnot). A l’unanimité moins une voix - celle de M. Vitalis-Brun - l’A.S.C passa à la dissidence ; la Fédération Française de Rugby à XIII l’accueillit à bras ouverts. M. Ramond restait à la barre. Dirigeants et joueurs l’assurèrent de leur fidélité : Jean Duhau, Emile Fabre, Anglade, Vallès. Mais c’était alors le règne de Roanne, Villeneuve, Albi, Bordeaux et Perpignan. Les Canaris ne purent mieux faire que de disputer une demi-finale de la Coupe Lord-Derby en 1938 et de terminer quatrième du Championnat de division nationale l’année suivante.

Avec le déclenchement des hostiles en 1939, les matchs furent interrompus, le rugby à XIII fut interdit par le gouvernement de Vichy et l’A.S.C reprit sa place parmi les clubs de rugby de la FFR.

En 1944-1945, une équipe de jeunes formés dans les minimes de l’A.S.C remportait le titre de Champion de France Junior. Certains de ce jeunes joueurs devaient par la suite illustrer le rugby carcassonnais et français : Labazuy, Guilhem, Py, Bertrand, Consigny, Malrieu, Vinges, Ponsinet, Combettes, Albert, Carrère, Riccio, etc. En 1946, la Fédération Française de Jeu à XIII (l’appellation rugby à XIII avait été retirée sous la pression des quinzistes) reprenait ses activités et l’A.S.C devenait treiziste.

Champion de France d'Honneur 1949-1950

Rigal, Montsarrat, Doumeng, Paredes, Bezombes, Rancoule, Durand

Bernat, Montagné, Conté, Astrugue, Corbarieu, Chauvet, Lacroix, Lapeyre

Cependant, le rugby à XV continuait d’être défendu dans la ville par une poignée de sportifs : Vitalis, Andrieu, Martignole qui, sous le nom de Stade, ensuite sous celui du 1er Club de 1900, l’Union Sportive, rassemblèrent les bonnes volontés pour continuer l’ancienne tradition. Les efforts furent récompensés en 1950 par le titre de Champion de France Honneur Promotion. Devenue en 1952 l’Union Sportive Cheminots, ses dévoués dirigeants, faute de moyens financiers suffisants, ont réservé toute leur sollicitude à la formation des jeunes qui défendent avec courage les couleurs de la Cité dans le Championnat junior. Ce club a formé de grands joueurs : Lucien Mias, Henri Rancoule, Antoine Labazuy, Espanol, Médus, etc. Pendant cette période, les couleurs de Carcassonne ont défendues dans le Championnat Scolaire par le lycée et l’Ecole Normale. Enfin, en série plus modeste, le Sport Olympique Carcassonnais essaya, sous l’impulsion de Nadal, d’intéresser les jeunes au rugby.

L’A.S.C XIII, après la Libération, allait pendant connaître pendant huit ans d’innombrables jours de gloire. Sur tous les stades d’ovale, les canaris affirmèrent leur suprématie. Ils furent Champions de France en 1945, 1946, 1950, 1952, 1953 ; finalistes en 1947, 1948, 1949. Vainqueurs de la coupe en 1946, 1947, 1951, 1952 et tombèrent en finale en 1945, 1948 et 1949. Quel autre club carcassonnais peut s’enorgueillir d’un tel palmarès, encore aujourd’hui ?

La réputation de la famille Taillefer passa les monts et les mers. L’A.S.C se produisit en Grande-Bretagne et reçut au stade de la Pépinière (A. Domec), devenue La Mecque du XIII, les meilleurs clubs anglais (Wigan, Warrington, Hull, Hallifax…). Au cours de leurs tournées en Europe, les Kangourous et les Kiwis ne manquait jamais de se mesurer avec les canaris. Dans le même temps, les sélectionneurs puisaient à pleines mains dans le grand club audois. Et le Treize de France d’alors, à ossature carcassonnaise, remportait d’indiscutables et retentissants succès. La liste de nos internationaux est impressionnante. Contenons-nous de citer ceux qui, en 1951, aux Antipodes, furent sacrés champions du monde : Puig-Aubert, Ponsinet, Mazon, Martin. Quand ces jours d’exception eurent émigrés sous d’autres cieux, l’A.S.C fit confiance aux éléments issus de l’école des Juniors : Guilhem, Benausse, Tesseire, Delpoux et Jamme notamment, qui participèrent en mai-août 1955 à la deuxième tournée victorieuse en Australie. Carcassonne disputa trois finales du Championnat de France : 1955, 1956 et 1958.

L'ASC XIII en 1957-1958

A. Gayraud, Vaslin, Brial, Escourrou, Dedieu, Savary, Mano, Nicodème

Nedorezof, Alberti, Poletti, Guilhem, Delpoux, Teisseire, Marty, Bergèse.

Entre-temps, MM. Ramond, Nouvel, Seigné et Cougnenc avaient demandé et obtenu l’honorariat, après avoir passé le flambeau à MM. Reynès, Debat, Luguel, toujours avec l’éternel M. Lafosse. En 1960, c’est Félix Bergèze qui entraînait les Canaris du XIII. Il reste encore son café sur la place Carnot tenu par ses petits-enfants.

____________________________________

Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2021