Quelle différence feriez-vous aujourd'hui dans l'échelle des responsabilité entre le général SS Karl Oberg et Jacques P, jeune milicien Carcassonnais âgé de 20 ans ? Le premier, chef de la police allemande pour la France entière et nazi convaincu a fait exécuter et déporter des milliers de juifs et de résistants. Il fut à l'oeuvre d'une loi qui promettait la déportation à toute famille qui aurait un "terroriste" en son sein. Le second, simple soldat de la milice y était rentré parce qu'on lui offrait un emploi. Il s'était rendu coupable, sur ordre de ses chefs, d'action contre les maquis et de collaboration avec une puissance étrangère.

Karl Oberg sera arrêté par les américains en 1945 en Allemagne. Condamné une première fois à mort en 1946, il est incarcéré à Münich. Extradé en France, un tribunal français le condamne à mort le 9 octobre 1954 pour crimes de guerre. Envoyé à la prison de Mulhouse, il fait appel et sa peine est commuée en prison à vie. Il bénéficie alors de la grâce présidentielle de René Coty (ce dernier avait voté les pleins pouvoirs à Pétain en 1940, cela ne l'a pas empêché d'être Président de la République). Karl Oberg a bénéficié de l'implication active d'une délégation de la R.F.A (République Fédérale Allemande) dans la recherche d'avocats français. Ainsi Jean-Louis Tixier-Vignacourt, patron de l'extrême-droite française et mentor de Jean-Marie Le Pen, fut recruté pour défendre le général SS.

"Il est tentant ainsi de décrire une large continuité dans le personnel diplomatique du ministère nazi et de celui de la RFA démocratique." (Jean-Marc Dreyfus, Historien)

Le Chancelier Allemand Konrad Adenauer insista après de Pierre Mendes-France le 18 janvier 1955 à Baden-Baden, pour obtenir la grâce d'Oberg et de son sinistre copain, Helmut Knochen : "Les Waffen-SS ont été des soldats comme les autres". Selon J-M Dreyfus, Adenauer tenait un double discours à l'extérieur et à l'intérieur de son pays. Le futur traité de l'Elysée était dans la balance et le chantage opérait dans les salons feutrés. Le 15 juillet 1960, la RFA acceptait de verser 250 millions de Deutsche marks aux victimes françaises des nazis. Le 20 novembre 1962, le général de Gaulle fait libérer Oberg et Knochen. Le premier mourra le 3 juin 1965 chez lui et le second, dans son lit en 2003.

"On n'avait pas tellement envie de se replonger dans l'histoire de ces Allemands qui ont travaillé en France, car ils pouvaient parler de la gênante collaboration des élites françaises."

© Wikipedia

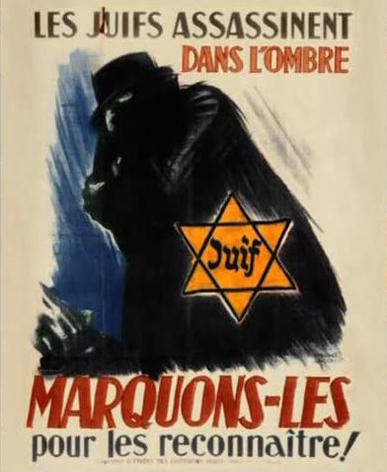

Si la guerre fut mondiale, n'oublions pas qu'en France elle fut également civile. Le changement de régime et les horreurs perpétrées pendant l'occupation, appelaient à la vengeance. Il fallait que le sang coule et sans tarder afin de laver la France, de la répugnante collaboration avec les nazis. N'ayant pas eu les moyens de fuir, Jacques P est arrêté à Carcassonne par la Résistance avec un certain nombre de ses camarades. Emprisonné à la Maison d'arrêt de Carcassonne, il est fusillé contre le mur du manège de la caserne Laperrine, début septembre 1944. Ce jour-là, les miliciens attendent leur tour ; les cercueils les attendent soigneusement alignés. Une brève confession à l'abbé Pierre Pont, la mise en joue devant le peloton de F.F.I, les balles crépitent et au suivant... La foule Carcassonnaise venue en nombre assister au spectacle, comme au bon vieux temps de la terreur, crie et vocifère : traitres, salauds, à mort...etc. Parmi elle, sans doute, se trouvent les dénonciateurs anonymes d'hier ou les adeptes du marché noir, passés en une nuit du bon côté de la barrière.

Les chefs de la Milice

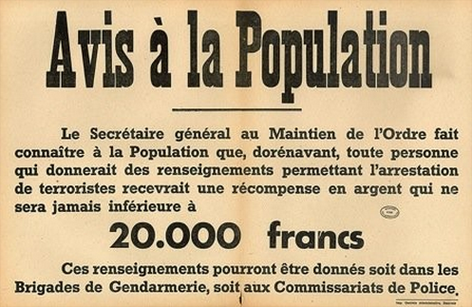

Si Jacques P avait eut les moyens de fuir, il ne serait rentré en France comme ces anciens chefs qu'en 1954, au moment il ne risquait plus le peloton d'exécution. Ainsi par exemple, des notables d'un très beau château, condamnés à mort par contumace en 1944 et finalement acquittés dix ans plus tard. Et entre temps, qu'ont fait les chefs de la Milice ? Ils ont émigrés dans l'Espagne franquiste qui les a accueilli à bras ouverts. Je me suis procuré une note classée "Secrète" du 2 janvier 1945, provenant du Commissariat spécial de Carcassonne pour les Renseignements généraux :

Un informateur signale la réorganisation des collaborateurs et miliciens français en Espagne.

À Figuéras, la Milice est dirigée par un nommé Martin, réfugié d'Alsace-Lorraine, au service des Allemands.

À Barcelone, les Miliciens Français ont repris leurs activités, leur siège se trouve à l'Hôtel Continental, où actuellement sont groupés 100 miliciens sous les ordres de Peretti della Rocca, ancien sous-préfet, cousin germain de Piétri.

L'activité des collaborateurs réfugiés en Espagne est très remarquée par Franco, la phalange et les troupes Allemandes.

Sources

Archives de l'Aude

N-O / Août 2015

J-M Dreyfus

__________________________

© Tous droits réservés/ Musique et patrimoine/ 2015