L'histoire de la Résistance locale a enterré Albert Picolo sous les lauriers posés, après la guerre, sur la tête d'hommes qui s'étaient au départ montrés frileux à la Résistance. Non pas qu'ils ne fussent pas en désaccord avec le maréchal Pétain - Henri Gout refusa de voter les pleins pouvoirs à Pétain -, mais plutôt qu'ils préfèrent opter pour un position attentiste. Nous avons récemment évoqué les difficultés de Roger Stéphane - envoyé par Rénouvin - pour rallier des élus tels que le député Henri Gout et le Dr Lacroix - maire de Narbonne - à la cause du mouvement "Combat". Albert Picolo, lui, n'hésita pas une seule seconde à se montrer ouvertement dans Carcassonne, opposé à la collaboration. En se plongeant dans les archives des journaux locaux d'après-guerre, nous avons observé que Louis Amiel - maire par interim, nommé par le Comité de Libération - glorifie l'action du Dr Henri Gout comme ayant été le tout premier Résistant de l'Aude. Au regard de ce que nous avons découvert, ceci n'est pas tout à fait exact... Si Picolo n'a même pas été honoré d'un nom de rue dans Carcassonne, le nom du Dr Gout est gravé sur l'une des plus belles avenues de la ville. Les manoeuvres politiciennes pour attribuer à la S.F.I.O la gloire de la libération du pays, alors même que plusieurs de ses cadres s'étaient confondus dans le radicalisme d'avant 1944, aura eu sans doute raison des plus vertueux des Résistants. Albert Picolo - candidat S.F.I.O - arrivé en tête au premier tour des législatives s'était pourtant désisté en 1936 en faveur du Dr Gout, dans le cadre des accords du Front populaire... Sans Picolo, pas de députation pour le futur maire de Carcassonne ; mais, on a sans doute fait payer à l'électron libre après la Libération, de s'être fait élire Conseiller général avec l'étiquette des M.U.R (Mouvements Unis de Résistance), contre l'avis de la S.F.I.O.

La genèse d'un héros

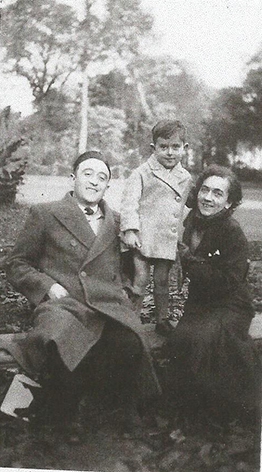

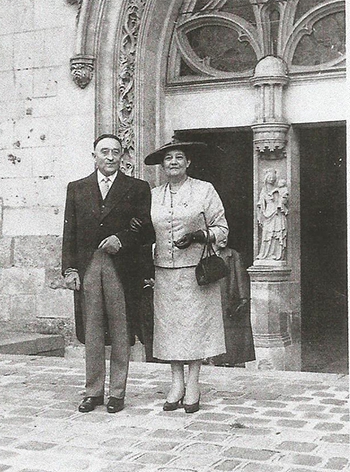

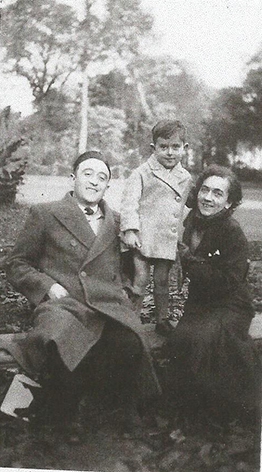

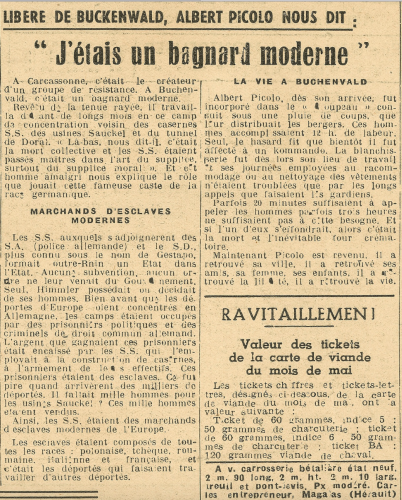

Albert Picolo, sa femme et son fils en 1932

Albert Joseph Justin Picolo naît à Batna (Algérie) au numéro 30 de la rue d'Alger le 4 octobre 1899, de Jules Picolo - peintre - et d'Émilie Pico - sans profession. D'abord surveillant d’internat au lycée Bugeaud à Alger en 1918 puis répétiteur au lycée de Constantine en 1921. Il vient ensuite en métropole et y occupe diverses fonctions : répétiteur au collège de Castelsarrasin (Tarn-et- Garonne) en 1921-1922, maître d’internat au lycée de Toulouse (Haute-Garonne) de 1922 à 1927. C'est à cette époque qu'il se marie le 2 septembre 1925 à Castelnau-Magnoac avec Odette Angèle Justine Bastiment (1904-1984), pharmacienne de son état. Le couple aura deux garçons.

Après un séjour, au collège de Condom (Gers) en 1927, il retourne au lycée de Constantine comme répétiteur en 1928-1929, avant d’être titularisé comme professeur adjoint au collège de Bizerte (Tunisie) en 1928-1929. Il rentre en France et obtient un congé entre 1930 et 1934 qu’il passe à Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise). Il est ensuite professeur adjoint de physique et de chimie au lycée de Carcassonne (Aude) en 1934 et l’occupe jusqu’à la guerre.

Le militant

En 1936, Picolo est secrétaire de la section S.F.I.O de Carcassonne et créée un comité d'intellectuels antifascistes. Il se présente aux élections législatives de 1936 ; malgré son succès au premier tour, il se désiste en faveur d'Henri Gout. Malgré ses convictions, Albert Picolo n'a jamais été initié en Franc-maçonnerie. Une forte personnalité sans compromission, notent ceux qui l'ont connu.

© ADA 11

L'opposant à Vichy

Nos conclusions ne peuvent avoir de valeur que si elles s'exposent à l'appui de témoignages rédigés par des personnalités de valeur. Lucien Roubaud - un grand Résistant et ami de Picolo - expose les faits suivants :

"Il a sans doute été le premier organisateur de la Résistance dans l'Aude. Le magasin de sa femme, pharmacienne, était devenu un lieu de rendez-vous. Je me souviens que, le fusil de chasse à la main, nous partions avec lui reconnaître des endroits où ultérieurement nous pourrions tendre des embuscades. Plus sérieusement, nous faisions aussi de la propagande orale et nous menions campagne contre les quelques pétainistes de l'endroit. Nos propos trouvaient un écho certain auprès des petits commerçants du quartier : le réparateur de vélos, le menuisier, le tonnelier, etc... C'était limité, mais c'était très net. Nous nous sommes manifestés plus ouvertement lors de la cérémonie du 11 novembre 1940... Ainsi, au fil des mois, avons-nous monté plusieurs manifestations, dont celle où Picolo a arraché le bouquet qu'on venait de remettre à un allemand (Le SS Dr Grimm, NDLR) qui venait faire une conférence à Carcassonne. Peu à peu ces manifestations ont pris de l'ampleur." (Léon Roubaud)

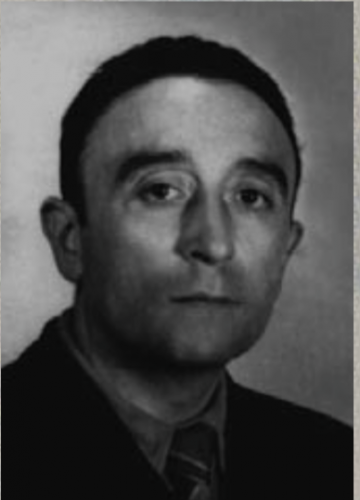

Friedrich Grimm

(1888-1959)

Le 12 juin 1942, le théâtre municipal de Carcassonne avait fait le plein pour écouter la conférence du Dr Grimm - bras droit de Josef Goebbels. Picolo eut à ce moment-là la hardiesse d'arracher le bouquet de fleurs, que les collaborateurs allaient tendre à cette éminence grise du parti nazi. Ceci en pleine rue Courtejaire... Il venait ainsi de se signaler auprès des autorités préfectorales.

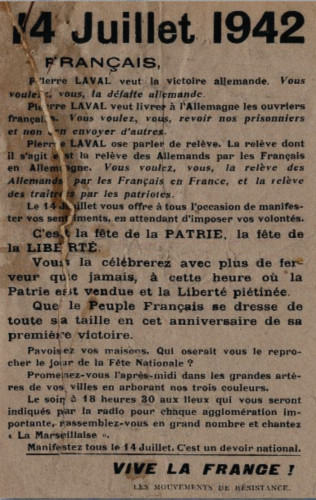

Albert Picolo recevait par kilos des exemplaires du journal "Combat" dans des emballages pharmaceutiques, dans l'officine de sa femme, avenue Buneau-Varilla. Il recruta pour la distribution des tracts et fonda l'Action ouvrière au sein de la mine de Salsigne. Le 14 juillet 1941, il dessine un grand V sur la vitrine de la pharmacie de sa femme.

Son arrestation

© ADA 11

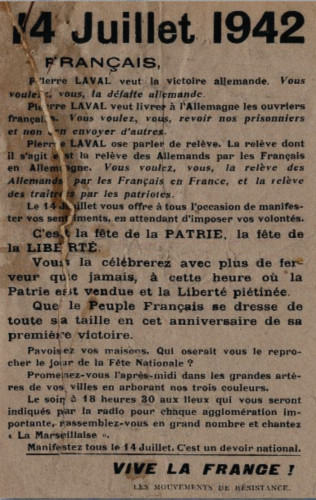

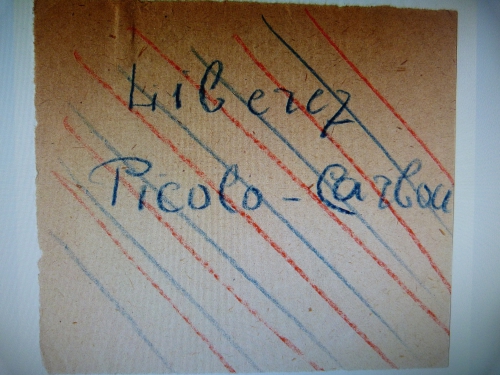

Le 14 juillet 1942, à l'initiative d'Albert Picolo une manifestation à lieu à la statue de Barbès ; elle réunit 2000 à 3000 personnes. Parmi les personnalités, on compte Henri Gout, Georges Bruguier et son fils, René Nelli... pris à partie par le S.O.L (Service d'Ordre Légionnaire). Picolo n'y est pas car la veille, il a été arrêté par la police.

"J'avais admiré les manifestants antipétainistes de 1942, devant le monument aux morts, bien moins nombreux, certes, que ceux du 1er mai d'après la Libération (et à cette cérémonie-là on n'avait pas amené les enfants) : une manifestation organisée par notre ami Albert Picolo, qui lui avait valu d'être arrêté par la police vichyste et exilé, en résidence surveillée."

Le 15 septembre 1942, la section spéciale de la cour d'appel de Montpellier condamne avec sursis Albert Picolo, professeur de chimie, jugé par le tribunal de Carcassonne pour menées antinationales, détention et distribution de tracts. (Archives Nationales / côte BB/18/7064 n°35)

© ADA 11

La résistance en Lozère

Brûlé à Carcassonne, Picolo poursuit son action clandestine en Lozère.

À Langogne, il devint le responsable de l’AS. Convoqué à une réunion des cadres de l’AS de Lozère à Marvejols le 30 août 1943 à 21 h, et présidée par Henri Cordesse alias « Robert ». Picolo, étant à Mende, ne put être prévenu. Son adjoint, un agent de la police allemande, ancien journaliste à Montpellier le fut à sa place. La Gestapo, interrompant la réunion de l’AS put capturer la plupart de ses membres. Picolo fut arrêté à son retour à Langogne. Comme ses compagnons d’infortune il fut transféré à la villa des Rosiers au siège de la Siecherheitspolizei de Montpellier où il fut torturé. (Le maîtron)

La déportation vers Buchenwald

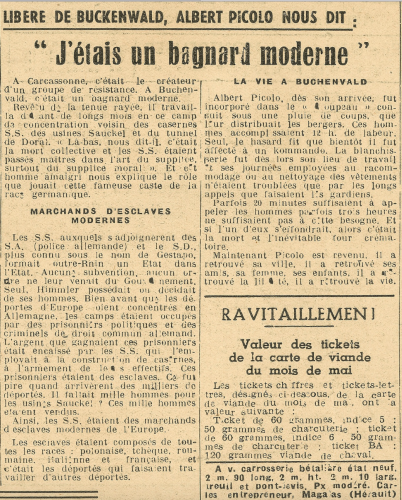

Le 23 octobre 1943, le convoi part de Compiègne en direction de Buchenwald. Le matricule 31267 se trouvera là-bas avec d'autres compagnons d'infortune Carcassonnais comme Charles Lespinasse. Le 20 avril 1945, lors de l'évacuation du camp de Flössenburg il réussit à s'évader et à rejoindre les alliés, cinq jours plus tard.

© ADA 11

"Albert Picolo dès son arrivée fut incorporé dans le "troupeau" conduit sous une pluie de coups que leur distribuait les bergers. Ces hommes accomplissaient 12 heures de labeur. Seul, le hasard fut qu'il fut affecté bientôt à un Kommando. La blanchisserie fut dès lors son lieu de travail. Et ses journées employées au raccommodage ou au nettoyage des vêtements n'étaient troublées que par les longs appels que faisaient les gardiens. Parfois 20 minutes suffisaient à appeler les hommes, parfois trois heures ne suffisaient pas à leur besogne. Et si l'un deux s'effondrait c'était la mort et l'inévitable four crématoire."

Le retour des "musulmans"

A l'intérieur des camps, les SS appelaient "Musulmans" ceux qui ne tenant plus debout étaient en passe d'être choisis pour la sélection - autrement dit la chambre à gaz. Picolo revint de cet enfer, mais dans quel état !

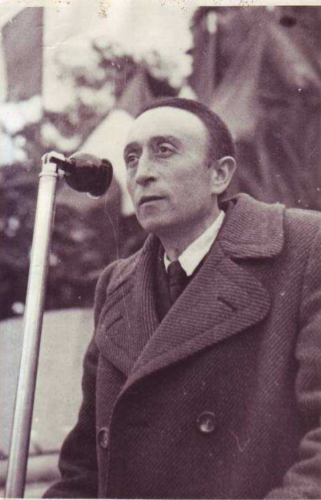

© Coll. Claude Marquié

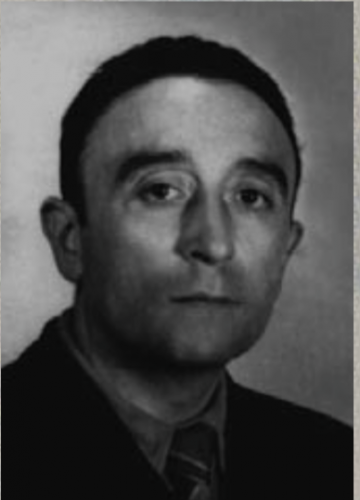

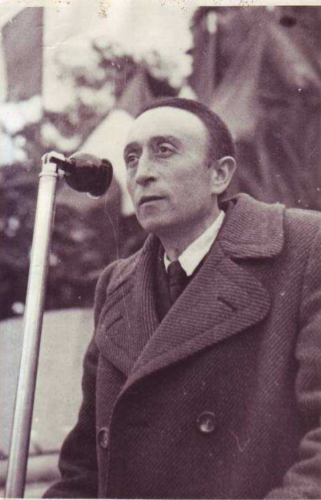

Quelques temps après son retour de déportation

En avril 45, les premiers déportés survivants des camps nazis commencèrent à arriver. Et ceux qui étaient à peu près capables de tenir debout étaient reçus à l'hôtel Lutetia où leurs familles, ou leurs amis proches, venaient les reconnaître (il fallait, parfois, les reconnaître, comme on vient à la morgue dire d'un noyé, d'un suicidé : c'est lui), et les ramener parmi les vivants. Et c'est ainsi (et disons que c'était dans le beau mois de mai) qu'un jour mon mère apprit qu'Albert Picolo était parmi ceux-là. il est allé à l'hôtel Lutetia. Il m'a emmené avec lui. Il voulait que je voie. J'ai vu. (Jacques Roubaud)

La reconstruction

Le 23 septembre 1945, il est élu comme conseiller général du canton ouest de Carcassonne en devançant le candidat de la S.F.I.O, le Dr Philippe Soum. Albert Picolo quitta définitivement l'Aude en 1946 pour un poste d'Inspecteur de la Jeunesse et des Sports dans la Drôme, puis dans les Pyrénées-Orientales. C'est là qu'il s'éteignit à l'hôpital de Perpignan le 4 août 1975.

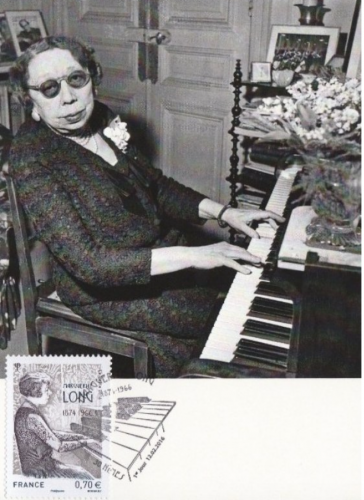

Albert et Odette en 1958

Sources

Jacques Roubaud / La boucle / 1993

Le maîtron

Archives de l'Aude

Archives Nationales

Remerciements

M. Jean-Pascal Picolo, petit-fils d'Albert

_______________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2016