Parmi les nombreux compagnons de la Résistance exécutés par les nazis, il y eut surtout des héros sans grades tombés aujourd'hui dans l'indifférence et l'anonymat. Fort heureusement il demeure encore sur les bords des routes et des chemins de France, une stèle pour rappeler le sacrifice de ces hommes de l'armée des ombres pour notre liberté. À Saint-Pierre de Quiberon dans le Morbihan - bien loin du département de l'Aude - on nous a signalé une plaque sur laquelle est gravé le nom de Joseph Dufils de Carcassonne.

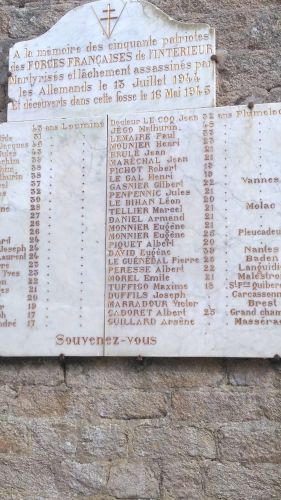

À la mémoire des cinquante patriotes des Forces Françaises de l'Intérieur martyrisées et lâchement assassinées par les Allemands le 13 juillet 1944 et découverts dans cette fosse le 16 mai 1945.

Nous ignorons pour le moment les raisons pour lesquelles ce jeune combattant de 18 ans, né le 3 octobre 1925 à Carcassonne s'est retrouvé aux côtés des F.F.I de Bretagne. Est-il inhumé à Saint-Pierre de Quiberon, loin de son Languedoc natal ? Voilà des questions auxquelles ce blog tentera de répondre - nous l'espérons - très prochainement.

Que s'est-il passé le 13 juillet 44 au Fort de Penthièvre ?

Les horribles forfaits perpétrés par les Allemands au Fort de Penthièvre dans la commune de Saint-Pierre Quiberon dépassent toute imagination. Les occupants l'aménagèrent pour en faire une prison nazie. Et quelle prison ? Outre les tortures habituelles : pendaison par les pieds, bras et jambes brisées à coups de bâton, tête plongée dans la baignoire jusqu'à l'asphyxie, testicules serrés dans un étau, pieds brûlés, ongles arrachés, etc... ici cinquante deux prisonniers furent emmurés vivants.

Ces exécutions préméditées, sans jugement préalable, ont laissé un sentiment d'horreur et d'indignation. D'après les documents d'époque, ce fut l'Oberlieutenant Suling qui commandait les batteries du Bégot près de Plouharnel (rappelez-vous que les obus de 340 qui tombèrent aux environs de la gare de Vannes avaient été tirés depuis cette batterie) et, la garnison du Fort de Penthièvre depuis trois ans qui aurait ordonné les exécutions. Arrêté après la reddition de la poche de Lorient, il fut accusé d'avoir assassiné lui-même trois personnes dont les corps furent retrouvés dans les dunes, tué deux autres personnes en les arrosant d'essence et en y mettant le feu, avoir donné l'ordre d'emmurer les cinquante deux résistants.

(Amis entends-tu... / Journal de la Résistance Morbihannaise / 1971)

Le 16 mai 1945, les autorités constatent l'odieux crime

L'entrée du Fort de nos jours

Si vous avez des renseignements sur Joseph Dufils, merci de contacter ce blog

_______________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2016