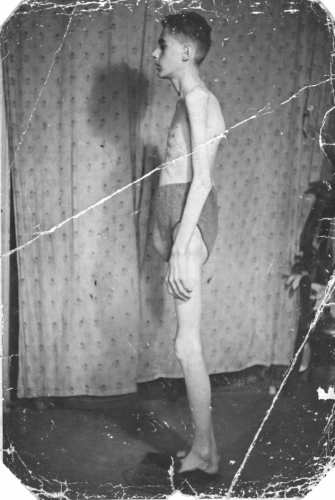

L'une des premières mesures qui furent prises par Philippe Pétain après que la majorité des parlementaires français lui octroient les pleins pouvoirs, ce fut de dissoudre les conseils municipaux démocratiquement élus avant sa nomination à la tête de l'état. A Carcassonne, le Dr Albert Tomey et ses colistiers furent priés de rendre leur mandat ; on les remplaça par des notables de la ville choisis par l'administration de Vichy. Paul Emile Gabriel Alapetite (1895-1980), nommé Préfet de l'Aude par Pétain le 17 septembre 1940, dut choisir et mettre en place en février 1941, le nouveau conseil municipal. Qui pour assurer les fonctions de maire ? Jules Jourdanne - parent du félibre Gaston Jourdanne - fut approché. Reconnu pour ses qualités de gestionnaire - il gérait plusieurs domaines agricoles - et pour son implication dans de nombreuses associations notamment catholiques, il accepta la charge de premier magistrat de la ville.

© Collection particulière

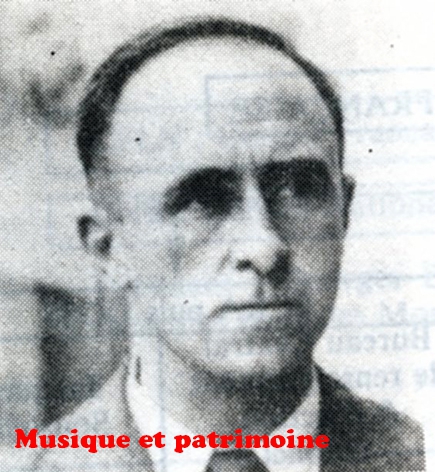

Jules Jourdanne

(1892-1983)

Le conseil municipal en juin 1944

Jusque-là nous ne savions rien sur les conditions dans lesquelles s'est constitué ce conseil municipal, ni pour quelles raisons certains furent choisis plutôt que d'autres. Pour avoir consulté les archives de l'épuration, nous admettons que Jules Jourdanne n'a jamais été inquiété - son attitude non subversive pendant l'occupation a dû plaider en sa faveur. C'est presque une exception en France, tant les maires nommés étaient de fervents soutiens de la politique de Vichy. Si le maire eut une attitude plutôt bienveillante sur la ville, d'autres ailleurs eurent à en répondre à la Libération. Certains s'étaient simplement trouvés là sans motivation politique particulière ou à la recherche d'un poste. N'oublions pas que ce conseil municipal a été nommé en février 1941, au moment où la grande majorité de la population française criait à gorge déployée : "Vive Pétain".

La tombe de Jules Jourdanne à Caux et Sauzens

Pour comprendre, les attitudes des uns et des autres au cours de l'occupation il ne suffit pas de décortiquer les archives - les plus gênantes ont été brûlées. Attention, pas seulement par les Vichystes ou les Allemands. Un excellent article du journal "Le point" du 13 août 2015 faisait référence aux archives volées à Paris par des membres du Parti communiste dans une administration de Vichy, à la Libération.

"Par ailleurs, en août 1944, une partie a été brûlée lors du départ de France des Allemands. À la Libération, certains groupes, assez isolés, souvent communistes, se sont rendus immédiatement dans les lieux stratégiques. Ainsi, au 11, rue des Saussaies, un des sièges de la Gestapo parisienne avec le 84, avenue Foch, des FTP ont enfoncé les portes, saisissant de leur propre chef des dossiers qui ont filé dans les archives du PC où, depuis, on a souvent opposé un silence ferme aux demandes des historiens."

Il serait un raccourci facile pour l'historien de ranger dans le camp des collabos, un nom trouvé dans une liste de conseil municipal sans étudier la personnalité du sujet. A Carcassonne, un service de renseignement de la Résistance fonctionnait à merveille ; il s'agit du Noyautage des administrations. Ainsi par exemple, l'officier de police Aimé Ramond n'a cessé de renseigner les réseaux depuis l'hôtel de police. Pourtant, on trouve sa signature dans le livre de condoléances de Philippe Henriot, dressé devant le siège de la Milice sur la place Carnot en juillet 1944. Aimé Ramond était Résistant et l'a payé de sa vie ; il a sans doute signé ce registre pour ne pas éveiller les soupçons sur sa personne. Si l'on ne trouve rien dans les archives, en revanche il faut prendre le temps de chercher ailleurs... On sait également qu'un noyau d'intellectuels résistants se réunissait chez Joë Bousquet à la barbe des Allemands : Aragon, Benda, Lang, Sire, René Nelli...

A ce sujet, nous avons retrouvé un texte de Joë Bousquet dans un livre de 1946 en hommage à l'écrivain Pierre Sire. En rédigeant ce chapitre, Bousquet voulait-il justifier la présence de deux de ses amis (Nelli et Llobet) au sein du conseil municipal nommé par Vichy, par une attitude résistante de leur part ? On ne pourra pas vérifier, mais on s'en contentera comme caution morale.

Dans cette province, épargnée d'abord par l'occupation, l'esprit de résistance apparut de très bonne heure et se manifesta pour commencer de la façon la plus aveugle et la plus touchante. On se comptait sans se connaître. Les diatribes des futurs miliciens nous aidaient à recenser les patriotes. Décidée d'abord à lutter contre Vichy, la Préfecture de l'Aude cherchait fiévreusement d'authentiques républicains.

Un beau soir, on apprit à la fois la destitution du conseil municipal élu et le nom du maire vichyssois qui allait administrer la ville. Animé d'un sincère élan de fureur, le Préfet convoque Jean Lebrau le poète, (alors employé bénévole à la Préfecture), et lui dit en propres termes :

"Vichy impose pour maire monsieur X... (Jourdanne, NDLR). Il va traîner derrière lui une bande d'aigris. Courez chez Bousquet, qu'il désigne aussitôt des amis capables de combattre au sein même du Conseil d'influence politique des nouveaux venus. De mon côté, je chercherai parmi les employés de chemin de fer..."

Humbles paroles ! Paroles historiques ! Elles font l'éloge de la petite ville. Chacun y va son chemin, riant aux anecdotes et aux cancans, mais gardant dans son coeur les noms des hommes à mobiliser dans le danger. Avant même d'entendre ma réponse, Lebrau avait désigné Sire. [...] Si Pierre Sire a été remplacé dans ces fonctions honorables et dangereuses par un autre de nos amis, je puis certifier qu'il avait accepté nos propositions ; qu'il savait à quoi elles l'exposaient. Au dernier moment, on nous montra un décret qui interdisait à un professeur du cadre primaire d'accepter un mandat municipal.

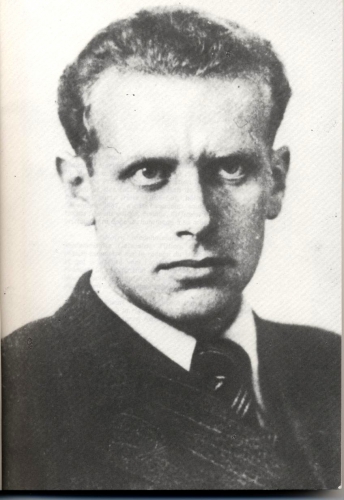

Boris Vildé

Quand Boris Vildé vint nouer à Carcassonne le premier lien avec la Résistance parisienne, c'est à Pierre Sire que je pensai d'abord et par son intermédiaire que je pus faire circuler l'humble polycopie qui inaugurait la diffusion des journaux clandestins. Au retour de son troisième voyage, Boris Vildé fut arrêté à Paris (26 mars 1941, NDLR) et assassiné par la Gestapo (23 février 1942, NDLR).

Roubaud avait pris la tête du mouvement local ; et pendant qu'il agissait, créait les maquis et soulevait la province, nous vivions notre passion d'intellectuels à peu près inutiles, nous nous consumions dans l'impatience. [...] Vint enfin le jour de prévoir le débarquement. On parachutait des vivres, des munitions. On élaborait des plans. Il fallait deviner où commencerait le combat. [...] On sait fort mal ceci : pendant plusieurs mois notre région a été vouée à un douloureux avenir et nos résistants ont dû se préparer et préparer quelques civils choisis à une périlleuse aventure :

Supposant que toute l'armée allemande contre-attaquerait les premiers éléments débarqués, Alger souhaitait que les villes partiellement vidées d'ennemis redevinssent aussitôt françaises. Il fallait éviter qu'à peine victorieuse, l'armée alliée ne s'accommodât des administrations mises en place par Vichy. La Résistance désignait donc des chefs de quartier décidés à mener le peuple à la Préfecture, un conseil municipal qui s'emparât de la mairie, un préfet, des hommes vrais et qui se déclarassent citoyens au mépris de leur vie. Ce fut là un beau moment dans l'histoire de la Libération. Il n'y avait pas d'avantages à politiques à prévoir pour ces hommes de bonne volonté. Toute leur mission était d'accepter des responsabilités en attendant les titulaires et de se désigner eux-mêmes comme otages d'un ennemi victorieux ou, même, trop lentement vaincu.

On ne peut pas oublier le nom et le visage de ces hommes quand on a, en des circonstances pareilles, recueilli leur adhésion. James Ducellier acceptait de remplir les fonctions de préfet en attendant Monsieur Augé, Maître Llobet devenait, pour la période héroïque, maire de Carcassonne. René Nelli répondait du quartier du Palais. Pierre Sire devait prendre la tête de la colonne qui se formerait à la Cité et marcher sur la Préfecture. Ce dernier trait donne à peu près la date du complot, lequel précéda de peu l'occupation par les Allemands du bord fortifié.

Le témoignage de Lucien Roubaud (La Résistance Audoise / p.400) donne une autre lecture venant contredire le texte de Bousquet :

"Existait aussi à Carcassonne un groupe de résistants qui se préoccupaient de choisir les hommes devant occuper les postes importants à la Libération. Je le sais, car un émissaire est venu me proposer le poste d'Inspecteur d'Académie. J'ai décliné cet honneur, Gilbert de Chambrun, alerté, est venu contacter ce groupe qui a refusé de faire autre chose que la propagande orale et la préparation de l'après-libération."

Les textes ci-dessus donnent une autre dimension à cette triste période, telle que l'ont vécu les Carcassonnais. Il rappelle qu'il ne faut préjuger de rien et surtout ne pas s'arranger avec l'histoire lorsqu'on désire l'étudier pour flatter un camp ou un autre. La vérité est souvent bien plus complexe qu'une réflexion simplement manichéenne relevant du café du commerce. Il faut peut-être essayer de comprendre l'homme dans sa complexité et les circonstances qui l'ont amené à agir. Retenons par exemple que le destin de René Bach, le tortionnaire de la Gestapo de Carcassonne, aurait pu être différent pour lui et surtout pour ses victimes, s'il avait été accepté dans l'armée qui allait combattre au sein de la France libre. Il chercha un emploi et trouva celui d'interprète bien rémunéré par les Allemands au sein du SD. La suite, vous la connaissez...

___________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2016