Le 31 janvier 1944, la police allemande se rend aux mines de Salsigne (Aude) pour emmener des ouvriers juifs de nationalité étrangère et les déporter. Parmi elle, on compte quatre hommes en tenue civile et une dizaine de soldats allemands armés de mitraillettes. Il aura fallu attendre 71 années pour qu'enfin ce blog puisse avoir le courage d'évoquer cette triste affaire ; sept décennies au cours desquelles la vérité aura été tenue à l'abri aux archives de l'Aude, protégée par le secret. La prescription venant d'être levée, nous pouvons désormais enquêter et lever le voile sur ce crime contre l'humanité qui s'est passé a seulement vingt kilomètres de Carcassonne. Nous allons vous livrer les témoignages tels qu'ils furent déposés en 1945 par les survivants et les témoins. Au prix de sérieuses recherches, nous dresserons la liste de ces juifs étrangers dont certains furent gazés dès leur arrivée à Auschwitz. Voilà un travail pour la mémoire non seulement de notre département, mais pour celle de toute l'humanité.

La mine de Salsigne le 1er mai 1941

Ces étrangers de confession juive avaient fui leurs pays, occupés par l'administration du IIIe Reich. Ils pensaient qu'en France, ils ne seraient pas touchés par les lois raciales. Dans un premier temps, le gouvernement de Vichy les a rassemblé dans des camps gardés par la police française. Après quoi, ils furent recensés et mis au travail. A Caudebronde, ils refaisaient les routes ; à Salsigne, ils étaient employés à la mine d'or. La musique changea quand Pierre Laval avec l'aide de René Bousquet - chef de la police de Vichy - décida de livrer les juifs étrangers aux nazis.

Le préfet de l'Aude s'adresse aux mineurs

Monsieur Sologaïstoa Antoine (44 ans) - garde champêtre à Salsigne - déclare en 1945 :

"Le 31 janvier 1944, j'assistais à l'embarquement sur une camionnette de trois ouvriers juifs habitant le village de Salsigne. Ils ont été pris par trois policiers allemands en tenue civile et six soldats allemands armés de mitraillettes. Parmi ces déportés, il n'y avait aucun français. Je n'ai pas vu qu'il y ait eu violence."

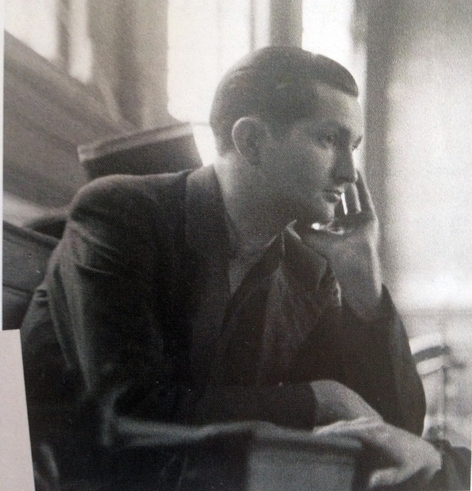

Au mois d'avril 1945, lors du procès de René Bach, les témoins et les rares survivants de cette rafle viennent déposer à la barre de la Cour d'assise de l'Aude. Face à eux, se trouve l'agent français du SD (Gestapo) qui répond de ses crimes d'assassinats, de vols et de trahison.

© ADA 11

René Bach à son procès

Mayer Stern, tout juste rentré d'un camp d'extermination dans lequel des millions de ses semblables ont été assassinés par une idéologie fanatique, est venu pour témoigner. Ne parlant pas le français, c'est Paula Blonder demeurant à Carcassonne qui assure la traduction.

"J'ai été arrêté à Salsigne, le 30 janvier 1944. Un commandant Allemand, six militaires et le nommé Bach sont venus avec un camion, et une conduite intérieure. Nous avons été placés dans le camion et nous avons tous été amenés à la caserne de Carcassonne. Personnellement, je n'ai subi aucune violence. Alors que nous étions détenu à la caserne de Carcassonne, le nommé Bach est venu nous demander tous nos objets personnels ; tous ces objets ont été glissés dans une enveloppe individuelle avec le nom de chacun de nous dessus. La veille de notre départ, Bach est revenu et nous a restitué les objets que lui avions remis. Mon camarade Jacques Harth qui avait été arrêté comme moi a protesté, car Bach ne lui a restitué une montre de peu de valeur, alors qu'il lui avait remis cette montre et une montre en or de marque "Schaffausen". Bach a alors répondu : "Vous mentez, vous ne m'avez jamais remis de montre". Harth n'a pas pu contester, mais j'étais présent lorsqu'il a remis les deux montres à Bach. Mon camarade Harth étant décédé en Allemagne à Auschwitz, je lui avais promis de m'occuper de son affaire."

© Pablo Iglesias

La cour d'assise au procès Bach

Benno Feldmann (43 ans), acteur de théâtre de nationalité roumaine employé à la mine de Salsigne, témoigne :

"Lorsque la police de Carcassonne m'a présenté les photographies du nommé René Bach, j'ai reconnu formellement l'individu qui a participé à l'arrestation d'ouvriers israélites et qui a frappé brutalement mon camarade Schloss. J'ai pu me cacher à temps et j'ai vu comment se déroulait cette opération. C'est Bach lui-même qui la dirigeait. Connaissant la langue allemande, je l'ai entendu donner des ordres aux militaires. Il était porteur d'une liste qui comportait les noms de tous les ouvriers israélites de l'entreprise qui ont d'ailleurs été arrêtés. A un moment donné, j'ai vu mon camarade Schloss qui cherchait à rejoindre la baraque où se trouvait sa chambre. Il a été aperçu par Bach qui s'est précipité sur lui et l'a pris par le collet. Comme Schloss se débattait, Bach a sorti son révolver en le menaçant. C'est alors que Bach avec une brutalité d'une extrême violence, lui a donné de nombreux coups de pieds dans les parties génitales. Mon camarade s'est affaissé et malgré cela Bach a continué à le battre avec sauvagerie. Un militaire s'est approché avec une mitraillette et à ce moment-là j'ai quitté ma cachette pour fuir."

Ce sont au total 13 personnes qui ont été arrêtées ce jour-là au village de Salsigne, à la mine et à l'usine. Seul Benno Feldman a réussi à se cacher... Après un internement au camp de Drancy, les autres seront déportés au camp d'Auschwitz le 10 février 1944 par le convoi N°68. Au total 1500 personnes entassées dans des wagons à bestiaux voyageront pendant trois jours. A l'arrivée sur la rampe d'Auschwitz, la sélection enverra immédiatement 1229 déportés à la chambre à gaz, dont 295 enfants. Seuls 210 hommes et 61 femmes seront affectée au travail. On estime le nombre de survivants en 1945 à une quarantaine, soit moins de 5 % environ. De la rafle de Salsigne, seul Mayer Stern fut le rescapé. Il serait décédé en 1967 au Etats-Unis.

© Wikipedia

Le camp de Drancy gardé par la police française

Nous avons pu établir une liste de treize personnes raflées à Salsigne, pour lesquelles nous avons retrouvé quelques informations les concernant.

Harth Jacques, né le 21.06.1891 à Fradiantz (Roumanie)

Gartner Mathias, né le 30 mai 1913

Kampelmacher Karl, né le 21.10.1895 à Radautz (Roumanie)

Gold Max, né le 30.09.1903

Grün Robert, né le 31 juillet 1899

Jaeger Tibor, né le 18 juillet 1895 à Budapest (Hongrie)

Kantorowitz David, né le 28.12.1894 à Witten (Allemagne)

Schloss Leopold, né le 13.06.1898 à Klemsteinach (Allemagne)

Stern Mayer, né le 14.04.1895 à Nowyborczin (Pologne)

Coifman Joseph, né le 14.03.1904 à Pripnitca (Roumanie)

Raviky Chaïm (Roumanie)

Knoph Ladyslaw (Hongrie)

Goldstein David (Allemagne)

Mme Goldstein Frida raconte :

" Mon mari Goldstein David a été déporté le 31 janvier 1944 par la police allemande avec d'autres juifs. Je devais être déportée moi-même mais ayant un enfant de quelques mois, le soldat allemand qui est venu chercher mon mari m'a laissée chez moi. De tous les déportés aucun n'a écrit. Je n'ai pas assisté à l'embarquement."

Ci-dessous un témoignage video concernant le convoi N° 68

https://www.youtube.com/watch?v=omGHOuSI79A

Espérons que cette histoire éveillera les consciences et permettra à certains d'interroger leurs familles à Salsigne. Dans ce petit village, personne n'a dû raisonnablement oublier ce triste épisode. Soixante-douze ans après, il est encore temps d'en parler...

_________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2016