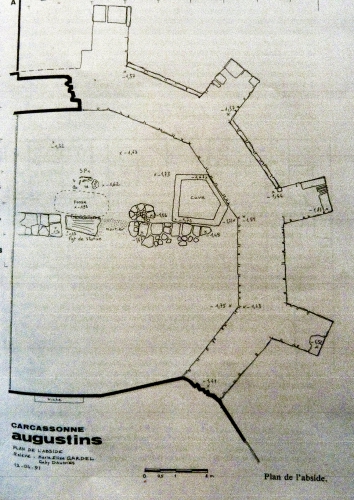

Dans la rue des Etudes, ce bâtiment de couleur saumon du plus bel effet architectural, a écrasé l'abside de l'église des Augustins fondée au XIIIe siècle. Suite à la mise au jour de ces vestiges lors de la destruction d''immeubles au numéros 43 et 45 de la rue des Etudes, des chercheurs alertent immédiatement M. Pellissier - Architecte des Bâtiments de France - et M. Massy - directeur des Antiquités. Les travaux de démolition avaient déjà endommagé une partie de l'abside. C'est donc en urgence que les scientifiques sont intervenus ; on peut les remercier.

© Patrick Mangin

Ce que l'on a détruit sans autre forme de procès

Des structures visibles après les premiers travaux, il restait :

- Le mur sud de l'abside conservé sur une élévation de 6,50 m comprenant une niche ogivale en parfait état.

- Le contrefort sud-est, conservé sur la même hauteur

- Le mur nord-est de la nef

- un reste de mur nord de l'abside

© Patrick Mangin

Les sépultures

Dans cette partie du choeur, une douzaine d'individus ont été prélevés. Cela représente une petite partie de l'ensemble des inhumations car seulement 50 % du choeur a pu être fouillé. Il semble qu'il y ait eu des ossements dans la partie superficielle déjà décaissée par la pelleteuse avant l'intervention des archéologues. La plupart des sépultures avaient été ensevelies dans des cercueils et les squelettes portaient au doigt des bagues en métal précieux. Ces objets ont peut-être été entreposés dans un dépôt du service de l'archéologie à Carcassonne. Il est bien dommage pour les Carcassonnais que notre ville n'envisage pas la construction d'un musée archéologique, dans lequel figureraient tous ces objets de fouilles. L'abside a été rasée après les fouilles malgré la demande des chercheurs ; on aurait pu simplement la préserver sous une dalle vitrée.

Les restes de l'abside

Une statue polychrome

Un fragment de statue polychrome a été versé au Musée des Beaux-arts. Qu'est-il advenu de lui ? Se trouve t-il dans une vitrine parmi les collections permanentes ou en réserve ?

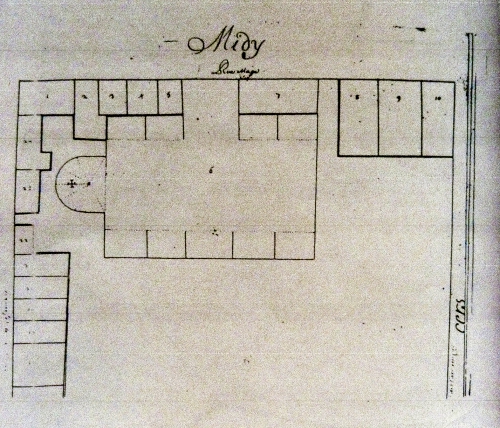

Plan de 1729

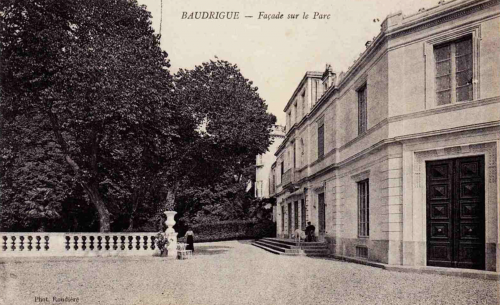

Ce qu'il reste de visible

Le couvent des Augustins s'étendait tout le long de la rue de Verdun. On peut encore en voir des vestiges dans les différents immeubles. Sur cette photo aérienne de 1954, nous avons dessiné grossièrement l'emprise de l'église des Augustins. Il faudrait ajouter le cloître et les bâtiments conventuels et nous aurions la dimension de ce site.

Dans l'un d'entre eux, une partie de l'ancienne nef fut transformée en jardin (point rouge). Dans la boucherie Safon : un bénitier, un morceau de rosace et d'une porte en ogive sur l'ancien mur ouest de l'église.

© Le 104

Le restaurant bio "Le 104", rue de Verdun, est installé dans la nef de l'église des Augustins

© Jacques Blanco

Dans le magasin Bio-Vivre - 104, rue de Verdun - les vieilles pierres de la nef de l'église des Augustins (XIIIe siècle) témoignent encore de ce riche passé religieux.

C'est là que le roi Louis XIV en 1660 s'arrêta pour assister à la messe avant d'épouser l'Infante d'Espagne. Cette église abrita également la relique du Saint-Suaire sensée avoir recouvert le corps du Christ. Elle se trouve actuellement conservée à l'abri des regards dans la cathédrale Saint-Michel.

Deux de nos articles à lire

_______________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2016