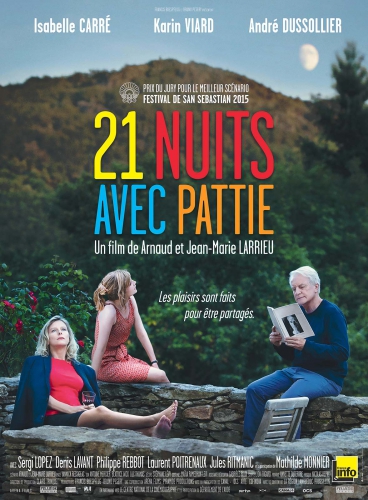

Actuellement au programme de la chaîne Canal plus, le film "21 nuits avec Pattie" a été tourné dans l'Aude durant l'été 2014. C'est dans le petit village de Castans - totalement enclavé dans la Montagne noire - qui avait été choisi par les frères Larrieu pour y réaliser ce long métrage. Tout au long du film, le paysage magnifique de ce coin perdu de l'Aude est largement exposé à la caméra des réalisateurs - il n'a vraiment rien à envier à l'intérieur de la Provence dont on vend trop souvent la beauté. Pour vivre heureux, vivons cachés et c'est justement dans ce coin que les célèbres réalisateurs résident depuis leur tendre enfance. Ce petit village de Castans qui compte une centaine d'âmes, a vu également l'acteur Jacques Perrin s'y installer.

Le scénario un tantinet fantastique et les dialogues très libertins puisent leur inspiration directement chez cette Pattie que les frères Larrieu ont bien connue.

En plein été, Caroline, Parisienne et mère de famille d'une quarantaine d'années, débarque avec sa valise dans un petit village du Sud de la France. Elle doit organiser dans l'urgence les funérailles de sa mère, Isabelle, avocate volage, qu'elle ne voyait plus guère. Elle fait bientôt la connaissance de Pattie, une femme de ménage amie de sa mère, qui aime raconter à qui veut bien l'écouter, et avec moult détails et mots très crus, ses aventures amoureuses avec les hommes du coin. Alors que toute la vallée se prépare pour les fameux bals du 15 août, Caroline découvre, le soir même de son arrivée, que le corps de la défunte a disparu...

La distribution dans les rôles principaux compte dans ses rangs Isabelle Carré, Karine Viard et André Dussolier. Toutefois, un gars de chez nous bien connu pour ses talents de photographe s'est vu confier une petite apparition parlée dans le film. Il s'agit de Didier Almon, le frère de Thierry, comédien Carcassonnais et directeur de la troupe "Le grand Roque".

© L'indépendant

Didier Almon

Dès le début du film on aperçoit le lieu le plus emblématique de Castans. Il s'agit de son lavoir de 1640, inscrit à l'inventaire des monuments historiques en 1948.

Le lavoir avec la croix en son centre

Ce film a bénéficié du soutien financier du Conseil départemental de l'Aude. Voilà donc une belle publicité pour l'Aude qui vaut tous les spots avant le 20h du journal télévisé. Pendant une heure trente minutes, le spectateur prend en pleine figure cette nature ondoyante et verdoyante qui fait le charme de notre pays. Un seul bémol toutefois, aucun des acteurs jouant les villageois n'a l'accent du Languedoc. Quant à la critique parisienne, elle situe bien sûr Castans vaguement dans le Sud-Ouest. "Les 21 nuits de Pattie" a reçu le Prix du meilleur scénario au Festival du film de Saint-Sébastien en 2015.

Isabelle Carré

Les frères Larrieu près du lavoir

J'ai emprunté les photographies ci-dessus au blog de Madame Rhinocéros. J'espère qu'elle me pardonnera car c'est pour la bonne cause. Si vous voulez en voir davantage, suivez le lien ci-après vers son blog :

http://madame-rhinoceros.over-blog.com/tag/21%20nuits%20avec%20pattie

___________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2016