Cet enfant de la balle qui deviendra plus tard celui de la balloche naît en 1928 dans le quartier de l'artichaud à Carcassonne. Qu'es aco, l'artichaud ? Ainsi, appelait-on autrefois les maisons comprises dans un périmètre allant de l'église Saint-Vincent au bastion Saint-Martial. C'est d'ailleurs dans un autre bastion bien connu des mioches de cette Carqueyrolles si chère au poète Joë Bousquet, que René Cadrès va faire ses études secondaires. L'autorité des hussards de la République ne se discutait pas comme de nos jours ; MM. Nicolau, Germa ou Dellac veillaient à tenir le respect et la droiture dans leurs classes.

Avec un père déjà dans l'embouchure, puisque ce dernier jouait du clairon au Réveil Carcassonnais, le jeune René se retrouvait avec un coup de piston à prendre des cours avec Michel Mir. Pas n'importe qui ce musicien, ancien violon solo des concerts Lamoureux et ami personnel de Paul Lacombe. Tout comme les cours de solfèges distillés par MM. Rancoule ou Guiraud (viloncelliste au Capitole). Quand viendra le choix de l'instrument, c'est vers le Carcassonnais Gustave Bocquet (1er prix de trompette de Toulouse) qu'il se tournera. En quelque sorte son maître, qu'il remplacera plus tard à la direction de l'harmonie municipale. Afin de pousser son art vers l'excellence, René Cadrès entre au Conservatoire de musique de Toulouse et en sort en 1949, avec un 1er prix de trompette.

Le Maurice André de Carcassonne devait-il garnir les rangs cuivrés d'un orchestre symphonique ? Disons qu'il choisira de ne point suivre le parcours tracé des lauréats du conservatoire. Déjà en 1945, après les années noires de l'occupation durant laquelle Vichy avait interdit les bals populaires pour soi-disant ne pas manifester de joies par solidarité envers les prisonniers de la débacle de 1940, Réné avait fondé un orchestre de bals avec ses copains André Joulia (saxophone), Jean Saury (batterie) et Jacques Sabathé.

Du premier bal des conscrits aux meetings politiques, la formation ne manquait pas de travail. Bientôt, les fêtes de quartier allaient reprendre force et vigueur avec cette fois, une ardeur inégalée. Les fêtes de Saint-Gimer avec son tour de table interminable, du Pont d'Artigues, de la Trivalle, des Capucins employaient les cadors du bal à papa : René Cadrès, Jeannoely, José Marson, Teddy Rambaud, Pierre Alay... Route de Narbonne on arrêtait les véhicules qui ne repartaient qu'après avoir reçus une bonne poignée de confettis. Le moment très attendu des organisateurs était quand l'orchestre annonçait la danse des sucettes. À ce moment, les musiciens faisaient durer une série de slows pour permettre au comité des fêtes de vendre des sucettes, ressources indispensables pour la recette. Dommage, en revanche, pour celui ou celle qui avait choisi un mauvais cavalier... Alors, quand José Marson, se mettait à envoyer: "Oh, Cathy, Cathy" de Marc Aryan...

Pour les nostalgiques, la chanson ci-dessous:

https://www.youtube.com/watch?v=rfm2szyrZjc

Puis... la télévision avec La piste aux étoiles de Roger Lanzac et les émissions de Guy Lux, vinrent ternir la fête. Confortablement assis sur leurs canapés, les valseurs restèrent un peu chez eux. Dans les années 1950, l'orchestre de René Cadrès était constitué par Antoine et André Baillaugues, André Touya, Angel Marson et Jean Noely.

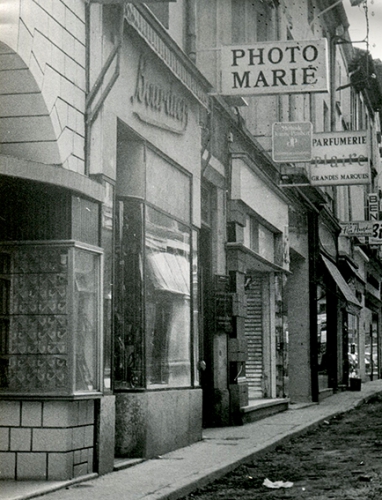

René Cadrès prit alors la direction de l'harmonie municipale peu avant le décès de Gustave Bocquet dans les années 1970, puis celle de l'école municipale de musique. On entendait sous le kiosque du boulevard Roumens, juste en face de l'ancien théâtre l'Eden les grands airs du répertoire classique: La fille du régiment (Donizetti), Les saltimbanques (Ganne) ou encore l'Aubade printanière (Paul Lacombe). Les anciens tenaient encore la route ; ils se nommaient Anicet, Gorry, Lécina, Journet, Rajol...

Ensuite René dut s'éclipser pour laisser la place à Jacques Miquel à la tête des deux institutions. Il se retira dans son ermitage de Bouilhonnac au milieu du Minervois. Jamais il ne délaissa son instrument ! Il y a encore quelques années, il animait les bals de l'âge d'or du club du Dôme.

René Cadrès qui vivait retiré à Port-la-Nouvelle est décédé au mois de mars 2015.

Mise à jour 29 décembre 2016

________________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2016