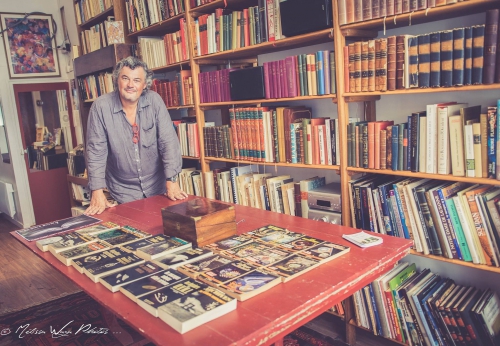

Ce Carcassonnais renverse les montagnes, bouscule les préjugés et finalement arrive à se faire une place dès 1985 en créant sa maison d'édition "Liber Mirabilis" dans la capitale audoise. Tout ceci bien entendu au prix d'une énergie comparable à dix fois la puissance de la bombe atomique lancée sur Hiroshima. Car à Carcassonne, il faut bien cela si l'on n'est pas le fils de ou l'encarté d'un parti politique... Aujourd'hui, pour relancer un centre-ville commercialement moribond il faut des moteurs à explosion venant de la sphère privée. Oui, car les subventionnés vivent pépères avec un argent public bien souvent accaparé pour eux même ; il parlent de solidarité mais au final ne comptent pas partager, ce qu'une collectivité généreuse leur octroie.

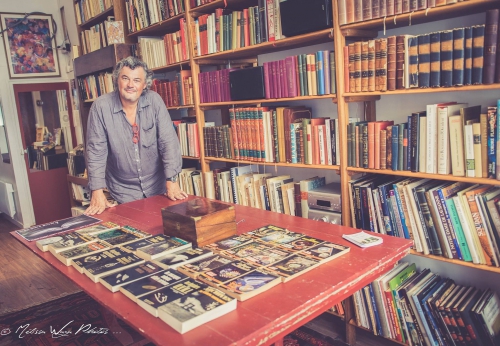

Alors, comme tout électron libre et indépendant, Savary le gêneur lance de nouveaux défis. C'est le loup de la fable de Jean de la Fontaine, qui n'envie pas le chien repus mais attaché. Il aime sa ville et son beau pays d'Aude à l'instar d'un Jean Girou, précurseur du tourisme local dans les années 30 et que l'on a remercié avec un coup de pied au derrière. Du coup, sa bibliothèque et ses tableaux sont partis en héritage à Toulouse et Montpellier. Savary entend bien relancer le commerce de la vieille bastide avec une approche artistique et littéraire. Déjà, depuis quelques semaines, il a fait copain avec le caviste de la rue Tomey, chez lequel on distille lectures et causeries autour d'un vin des Corbières. Bientôt un mariage ! Les bancs viennent d'être publiés à l'entrée de la mairie. Samedi 1er juillet 2017, Jean-Marc Savary inaugure sa vitrine dans la rue Albert Tomey. A cette occasion, l'artère sera bloquée à la circulation toute la journée afin d'y faire place nette aux écrivains et artistes en tous genres.

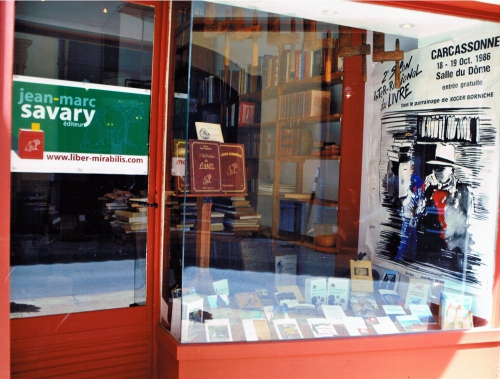

Liber Mirabilis, 39 rue Tomey

"J'ai loué ce local fermé depuis dix ans afin d'y installer mes bureaux. Il n'y avait que le Canard bleu, le caviste du coin chez qui nous organisons maintenant des lectures et des débats. Aux squatteurs et autres dealers, nous avons dit d'aller jouer ailleurs. Ainsi, nous reprenons possession de cette partie de la rue jusque-là mal famée, car des artistes peintres vont bientôt s'y installer."

A l'évidence, nous assistons à une renaissance de ce quartier grâce à des hommes de bonne volonté. Nous citerons la grande philosophe Linda de Suza qui chantait : "Un enfant peut faire chanter le monde, un seul homme peut le faire pleurer." Eh ! bien, disons que Savary est ce gosse qui vit encore sa passion en tentant dans le bon sens, de contaminer les autres. En regardant dans le rétroviseur, nous allons nous arrêter sur les débuts de l'homme qui murmure à l'oreille des livres.

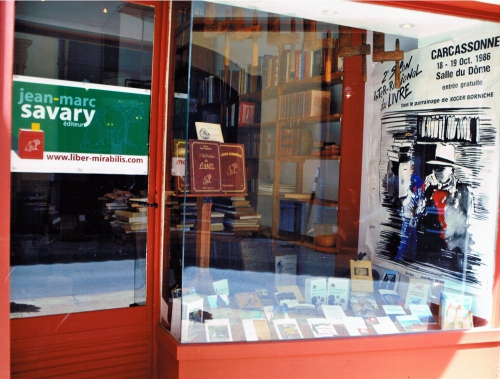

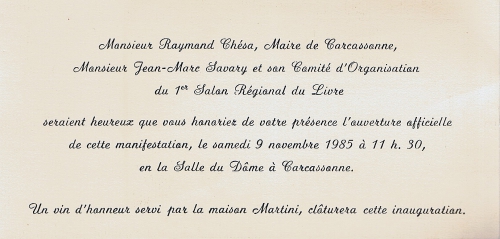

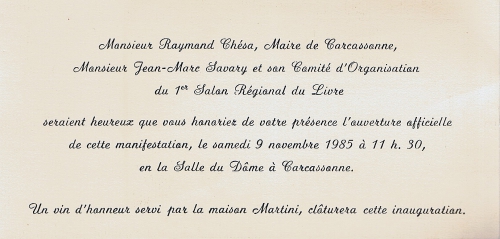

Savary n'a que 22 ans en 1985 lorsqu'après son service militaire dans les Commandos, il s'interroge sur son devenir professionnel. Bien que son penchant aille vers le journalisme, sa situation de demandeur d'emploi ne le satisfait guère. C'est alors qu'une idée le prend, celle de créer un salon du livre à Carcassonne. La salle du dôme inaugurée quelques temps plus tôt, ressemble à une coquille vide. On ne s'y presse pas pour y organiser des évènements. Savary obtient une audience auprès du maire Raymond Chésa et avec le soutien de son adjoint à la culture, Jacques Albarel, il organise le 1er salon du livre de Carcassonne. Enfin, un soutien mesuré... Il paiera la salle et ne recevra pas de subventions ; le maire souhaite juger le petit afin de voir de quoi il est capable.

"Tu comprends, me dit Raymond, quand je donne 1 franc dans le sport cela me rapporte une voix. Quand je donne 1 franc dans la culture, cela me rapporte 1/2 voix. Finalement, il eu raison puisqu'il a été élu à quatre reprises, souligne Savary avec amusement."

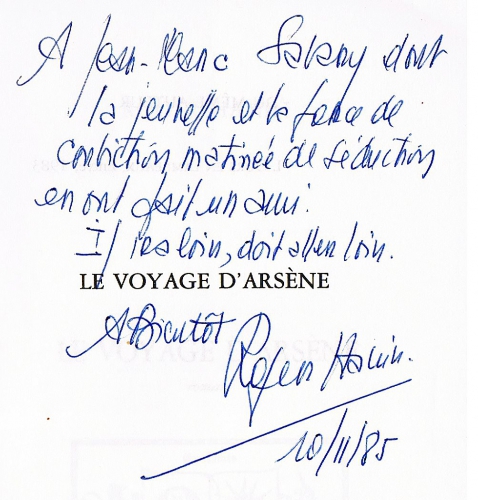

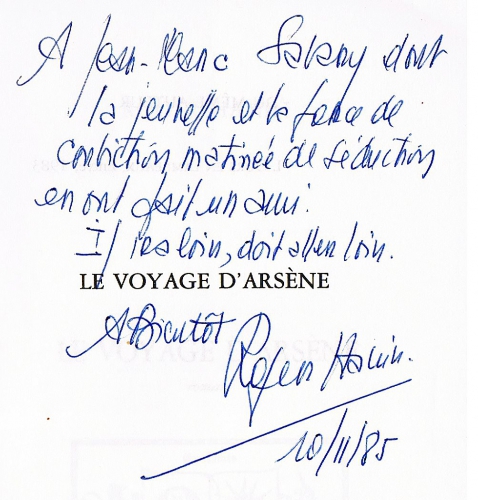

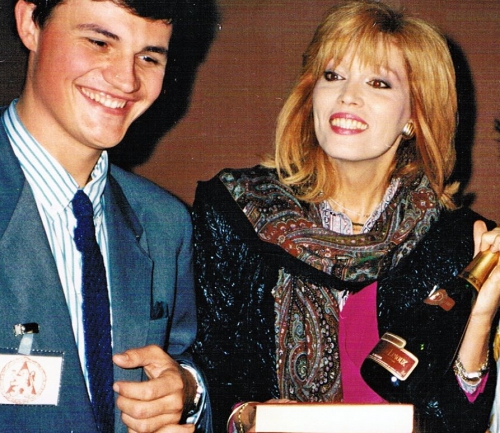

Roger Hanin et Michel Sawas en 1985

Ramon de la Trivalle ne va pas être déçu. Jean-Marc Savary attire à Carcassonne du 9 au 10 novembre 1985, cinquante exposants et une quarantaine d'éditeurs parmi les plus prestigieux : Grasset, Gallimard, Loubatières, etc. Mieux encore, il se cherche un parrain pour le salon.

"J'avais entendu parler de la polémique lancée au sujet du livre de Roger Hanin, qui était le beau-frère de François Mitterrand. Il était un peu chahuté et fâché par cette situation. J'ai tenté d'en tirer un avantage en l'invitant comme parrain de mon salon. C'était un peu gonflé car je ne le connaissais pas. J'ai passé plusieurs coup de fil chez Grasset (sa maison d'édition) à Paris en expliquant ma démarche avec le culot de mes 22 ans. On dit me qu'il est en ce moment sur le tournage du film "Soleil" avec Sophia Loren. A force d'insister, on finit pas me le passer. Avec mes arguments, je lui fais ma proposition. Un blanc, au téléphone. Puis, il me donne son accord. C'est ainsi que Roger Hanin vint deux jours à Carcassonne.

Dédicace à J-M Savary

Ce salon eut un succès retentissant, car hormis Paris, ce fut l'un des premiers a être organisé en province. Si l'aventure ne s'était pas arrêtée en 1995, Carcassonne n'aurait rien à envier à Brive.

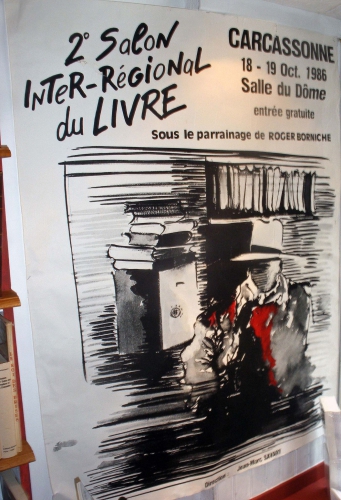

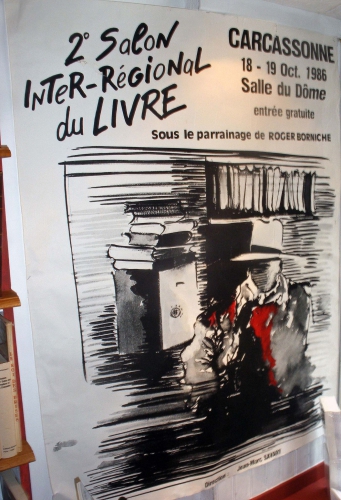

Affiche de Sophie Rocco

L'année suivante, le salon attira 60 exposants à la salle du Dôme avec pour parrain, l'ancien flic Roger Borniche. L'acteur Alain Delon devait figurer parmi les invités, mais il n'a pas pu trouver de ligne aérienne entre Paris et Carcassonne. C'est Fréquence Cabardès qui relaya sur les ondes radio, toute l'actualité du salon.

© Droits réservés

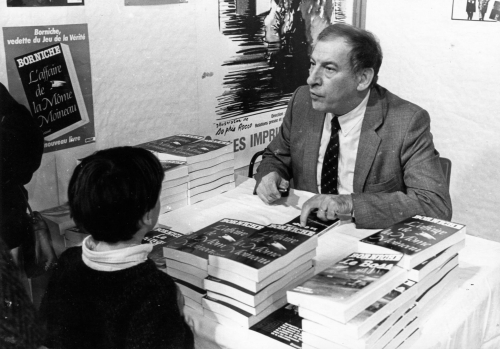

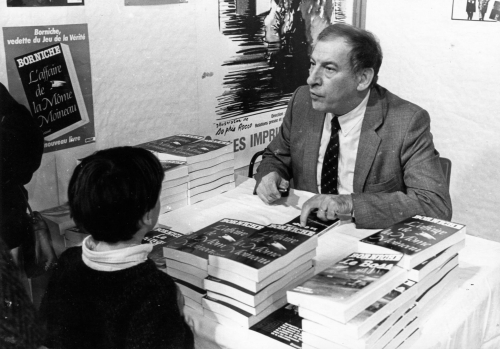

R. Borniche dédicace "L'affaire de la môme Moineau"

Le 3e salon du livre du 21 au 22 novembre 1987 réunit 8 éditeurs étrangers, avec l'exposition de 60 incunables de la première bibliothèque ésotérique du monde d'Amsterdam. En relais avec le salon, le public put assister à 8 conférences et diaporamas au Théâtre municipal sur des sujets tels que Monségur, les bâtisseurs de cathédrales, le Celtisme, le compagnonnage avec François Iché. Henri Tort-Nouguès - Grand maître de la Grande Loge de France - vint parler de Franc-Maçonnerie.

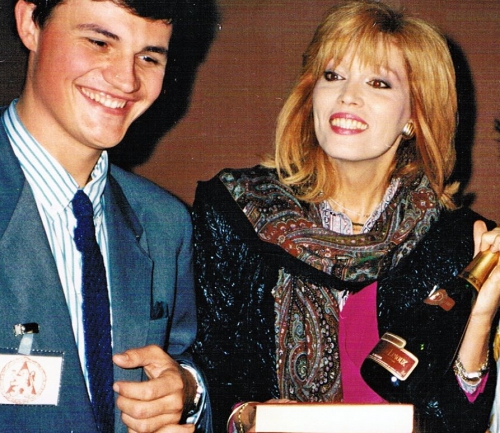

Qui dit salon du livre, dit tête d'affiches... Ici, Amanda Lear goûte aux joies de la Blanquette de Limoux. Arthur Conte présenta son nouveau livre, tout comme Léo Campion (1905-1992). Le samedi soir, une pièce de théâtre "Vittorio" de Paolo Pasolini créée pour l'évènement, fut jouée au théâtre municipal.

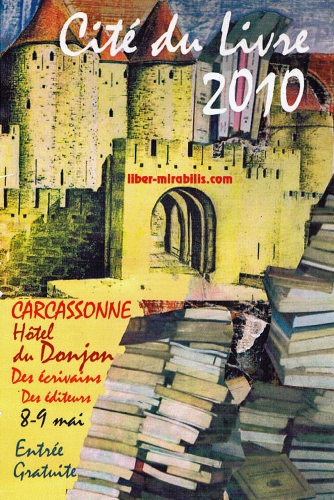

Hélas, toutes les bonnes choses ont une fin à Carcassonne. Quand Chésa se brouilla avec son adjoint à la culture Jacques Albarel en 1992, le carrosse qui amenait Savary se transforma en citrouille. On ne peut pas dire, comme dans la Comédie humaine de Balzac, que le vieux Raymond avait donné une peau de chagrin au jeune fougueux. Alors, petit à petit, on déplaça le salon tel un SDF, de centres d'accueil en centres d'accueil, du Dôme vers l'Hôtel de la Cité, l'hôtel Terminus, l'hôtel du Donjon pour finir à la chapelle des dominicains en 1995 ; de 5000 m2 à 300 m2. Ainsi s'acheva le Salon du livre de Carcassonne qui migra vers Cordes-sur-Ciel au moment où Paul Quilès - ministre de Mitterrand - remporta la mairie.

Notons au passage que Quilès à qui Mitterrand cherchait un point de chute, souhaitait se présenter aux municipales de 1995 sous la bannière socialiste. Les barons du Ps local qui régnaient sans partage sur l'Aude, firent comprendre à tonton que l'ancien ministre des PTT n'était pas le bienvenu. On lui préféra donc Jacques Arino qui finit par se ramasser. Paul Quilès fut élu à Cordes-sur-Ciel où sans augmenter les impôts, il multiplia par quatre le budget de la commune. La petite bastide Tarnaise c'est quand même autre chose actuellement, que les épées en plastique de Carcassonne...

________________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2017