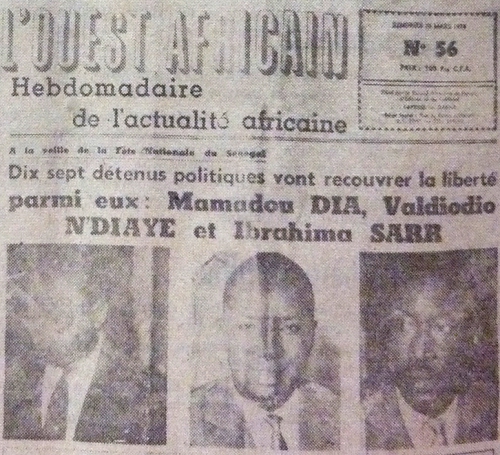

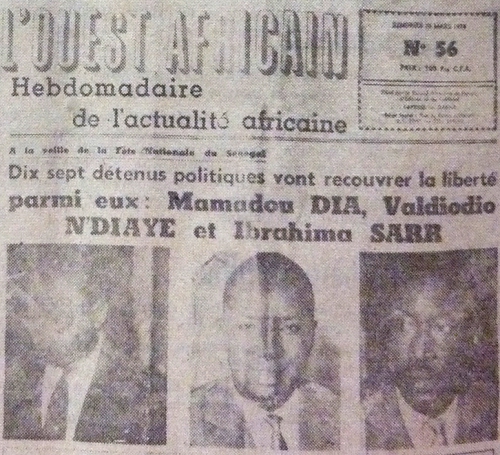

Trois dates importantes marquent à jamais l'histoire du Sénégal depuis l'indépendance. Le 19 août 1960 (éclatement de la Fédération du Mali stoppant le rêve d'une riposte concertée contre la balkanisation de l'ex-A.O.F ; le 17 décembre 1952 (crise interne divisant l'Union Progressiste Sénégalaise d'obédience socialiste et aboutissant à la condamnation de Mamadou Dia, alors Président du Conseil, et de quatre de ses ministres ; le 27 mars 1974 (libération des condamnés) : Mamadou Dia, Ibrahim Sarr et Valdiodio N'Diaye.

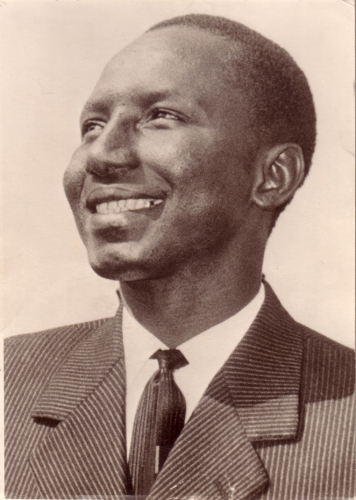

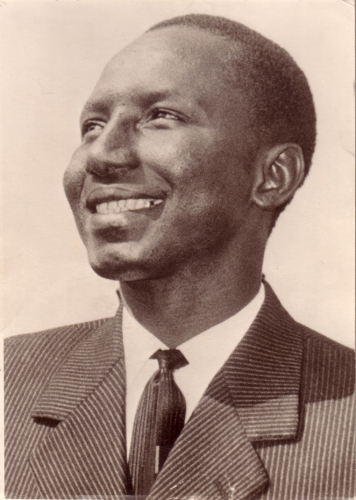

Valdiodio N'Diaye

Ancien ministre des finances du gouvernement sénégalais et brillant avocat, Valdiodio N'diaye (1923-1984) s'était marié avec une Carcassonnaise, elle-même fille d'un ancien conseiller général socialiste de l'Aude (M. Onrozat). De leur union naîtront quatre enfants : Amina, Karim, Guedel et Guibril. Ce dernier, plus connu des Carcassonnais sous le diminutif de Bibi, n'est autre que le sympathique buraliste de la rue de Verdun.

© L'Indépendant

En 1962, on justifia l'incarcération des anciens ministres par une tentative de coup d'état contre le président Léopold Senghor. Ce n'est qu'à l'issue de 4117 jours de prison (11 ans) que Valdiodio N'Diaye recouvrait enfin la liberté, était expulsé et retrouvait sa famille à Carcassonne. La version de M. N''Diaye diffère de celle rapportée par le pouvoir. Selon lui, son arrestation fut la résultante d'une manœuvre politique née de l'éclatement de l'Union progressiste sénégalaise, parti unique au pouvoir. Voulant se séparer du président du Conseil de l'époque, M. Dia, et sachant qu'ils seraient minoritaires devant le conseil national, certains députés le firent mettre en état d'arrestation en compagnie des membres de son gouvernement après un vote à l'Assemblée nationale. Selon l'analysée de documents officiels et de lettres rendus publiques, M. N'Diaye fut en fait l'innocente victime d'une espèce de complot. L'ancien ministre des finances évita un bain de sang lors de la tentative de Révolution du 17 décembre 1962.

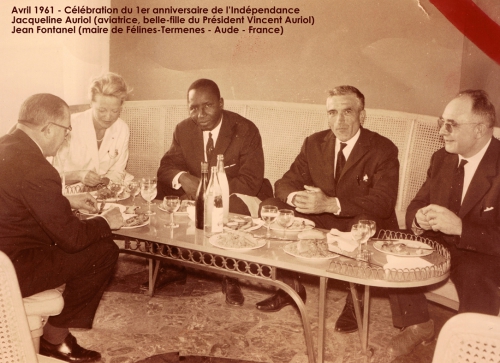

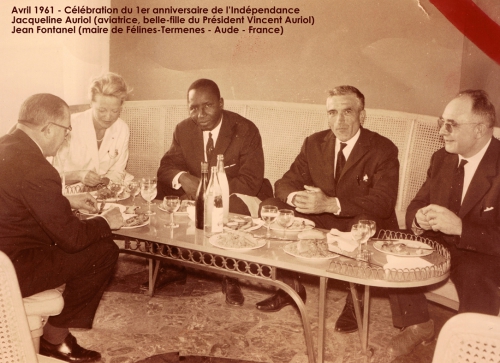

Valdiodio N'Diaye et le général de Gaulle en 1958

Francis Vals - député de l'Aude - écrivit au président Senghor qu'il était paradoxal d'accuser Valdiodio N'Diaye de complicité de coup de force, alors que son action avait eu pour effet de désarmer les forces antagonistes des deux camps afin de les renvoyer dans leur casernement.

L'intervention de personnalités comme Jean-Paul Sartre, François Mitterrand ou le pape Jean XXIII ne réussira pas à faire libérer les anciens ministres incarcérés. Valdiodio N'Diaye eut comme avocats pour assurer sa défense Abdoulaye Wade (Président du Sénégal de 2000 à 2012) et Robert Badinter.

Ne faut-il pas plutôt considérer que l'arrestation de Mamadou Dia et de ses ministres est due à un désir de liberté économique nuisant aux intérêts français en Afrique de l'ouest ? A l'issue d'un discours portant sur ce sujet, Senghor demandera aux députés de voter une motion de censure contre le gouvernement Dia. C'est pour empêcher cette manœuvre que celui-ci fera évacuer le parlement.

Valdiodio N'Diaye passa onze années dans le centre pénitentiaire de Kédougou. Philosophe comme savent l'être les musulmans, il rappela à la presse locale un verset du Coran : "Dieu est avec les patients", avant d'ajouter "C'est la foi religieuse qui nous a soutenu, cette foi religieuse qui apprend aux musulmans à être patients et selon laquelle les épreuves sont nécessaires à l'homme". La réputation humaniste de l'ancien président Léopold Senghor serait tout à fait discutable, en raison des faits ci-dessous relatés.

Au lendemain de l'arrestation de son époux, Mme N'Diaye, hospitalisée, et ses quatre enfants furent expulsés du Sénégal illégalement et manu-militari dans la nuit de noël 1962, en petite tenue, sans qu'ils aient eu le temps de faire leurs valises. L'un des enfants ne put prendre l'avion qu'une semaine plus tard pour la simple et bonne raison que les autorités n'avaient fait établir que quatre billets. Mme N'Diaye n'eut droit qu'à une heure de visite par mois au camp de Kedougou, situé à 650 km de Dakar. Alors domiciliée à Carcassonne où elle était intendante au Collège de Varsovie, son épouse paya près de 500 000 anciens francs pour se rendre à plusieurs reprises au chevet de Valdiodio. Le Président Léopold Sédar Senghor refusa le droit au détenu N'Diaye de voir ses enfants jusqu'en 1970. Huit ans pendant lesquels il ne vit pas ses enfants grandir.

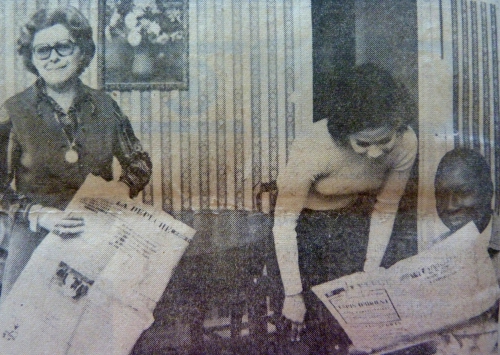

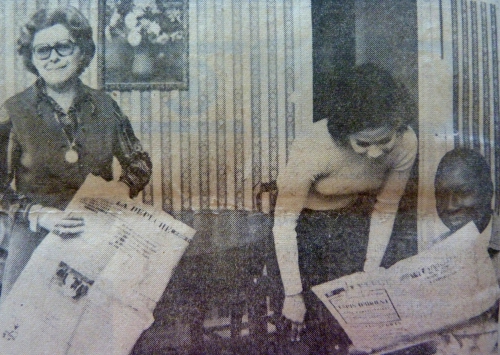

La famille N'Diaye à Carcassonne en 1974 après la libération

Parmi ses vrais amis, Valdiodio N'Diaye put compter sur Francis Vals, l'abbé Gau et sur le général de Gaulle. Pendant qu'il était encore détenu, ses enfants pratiquèrent le rugby à XIII. Les trois garçons deviendront même des espoirs du ballon ovale.

"Je vais devoir me recycler, moi qui n'ai pratiqué que le football... Bien sûr, je suis au comble de la joie. J'ai retrouvé non seulement ma famille, mais encore le soleil de Carcassonne que j'affectionne particulièrement ; c'est important lorsque l'on a vécu comme moi plus de onze ans sous la canicule."

Après son retour, Valdiodio N'Diaye reprendra son cabinet d'avocat à Dakar. Sa ville natale est jumelée avec Narbonne, où Francis Vals fut maire jusqu'en 1971. Décédé en 1984, Valdiodio N'Diaye repose à Kaolak ; le grand lycée de cette ville porte son nom. Quant à son fils Bibi, par sa gentillesse et son civisme, il représente l'héritage des valeurs morales de son illustre père à Carcassonne.

https://www.youtube.com/watch?v=CB-MmEa1kIs

Sources

La dépêche du midi / Jacques Arino / 1974

Notes et synthèses / Martial Andrieu

_________________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2017