Nous allons dans cet article révéler pour la première fois des éléments méconnus concernant la vie et l'œuvre d'Omer Sarraut, ancien maire de Carcassonne. On n'a pas tout écrit sur l'histoire de son monument dressé en 1905 au square André Chénier ; ce sera l'objet de quelques révélations totalement inédites.

Omer Sarraut est né le 3 septembre 1844, à Castelsarrasin, d'une modeste famille de paysans. Après une jeunesse particulièrement studieuse, et l'on sait combien il était méritant de s'élever dans la société lorsqu'on appartient aux classes laborieuses de cette époque, il entre à 19 ans à la sous-préfecture de Castelsarrasin. De là, ayant été classé soutien de famille, il passe dans l'enregistrement. En 1867, il travaille dans les bureaux de la Compagnie des chemins de fer du Midi à Bordeaux. C'est dans cette ville que naîtront ses deux fils, Maurice et Albert qui se distingueront plus tard dans le journalisme et au sein du parti Radical-Socialiste.

A peine âgé de 23 ans, il se mêle activement à la politique et s'oppose à Napoléon III. Malgré l'engagement qu'il contracte dans le corps des Franc-tireurs, sa situation de soutien de famille et sa situation à la Compagnie des chemins de fer ne lui permettent pas de participer à la défense du pays en 1870. Il fonde le journal "La Tribune" et un groupe de républicains-girondins pour la défense des valeurs démocratiques. Forcé de prendre ses distances avec la Compagnie des chemins de fer, sa famille connaît alors une situation financière délicate. En juin 1872, il est nommé secrétaire archiviste de la Commission départementale de la Gironde. Le 28 août 1874, le prix du Conseil général lui est décerné pour son travail sur l'histoire des enfants assistés ou abandonnés. On comprend pour quelles raisons il sera plus tard ordonnateur à la Commission des Hospices de Carcassonne de 1880 à 1881.

La majorité du Conseil général de la Gironde passant aux mains des bonapartistes aux élections de 1874, Sarraut est révoqué. Malgré les appels du pieds afin qu'il rejoigne la rédaction d'un journal républicain de Dijon, Omer Sarraut choisit d'entrer à "La fraternité" grâce à Théophile Marcou, un an plus tard. Sans relâche, il fera de cet organe de presse une machine contre les adversaires de la République - quatre journaux de l'Aude sont la propriété de bonapartistes ou de monarchistes. Grâce à son activité inlassable, le parti républicain triomphe. Le 23 novembre 1879, après une campagne électorale extrêmement violente, Sarraut entre au Conseil municipal de Carcassonne à la suite d'une élection complémentaire.

Le 11 août 1882, Omer Sarraut quitte "La fraternité" après son conflit avec Marcou. Huit jours après, il fait paraître "Le réveil de l'Aude". Il collabore avec des écrivains connus tels qu'Auguste Fourès et Prosper Estieu. Le 3 septembre 1882, les républicains gagnent les élections mais Sarraut n'est pas sur la liste, en raison de ses désaccords avec Marcou. Le 16 novembre 1882, un nouveau journal paraît "Le Radical de l'Aude" et Sarraut en est le rédacteur en chef. Le conseil municipal perdant chaque jour quelques-uns de ses membres par démissions successives, des élections partielles ont lieu, et les cinq candidats soutenus par Omer Sarraut sont élus.

C'est à l'occasion d'élections complémentaires que Sarraut est élu conseiller municipal de Carcassonne, le 6 décembre 1885. Deux ans plus tard, il est élu maire de la ville après deux tours de scrutin. C'est aux acclamations d'une immense foule que le 24 mars 1887, la municipalité de Carcassonne est constituée. Sarraut devient maire, Gaston Jourdanne et Léopold Petit sont adjoints. Ses premiers mots : "Nous inaugurons une nouvelle méthode d'administration." Il se consacre à sa tâche, levé de bon matin, il arrive à la mairie à l'ouverture des bureaux comme le plus modeste des employés. Il exige de ses collaborateurs un effort à l'échelle de celui qu'il fournit ; impitoyable pour les fautes et les irrégularités, il est accueillant pour tout le monde écoutant avec patience les réclamations, s'efforçant d'apporter une solution avec une impartialité reconnue de tous.

Son programme est ambitieux : il veut faire de sa ville une cité moderne bénéficiant d'un urbanisme qui prévoit : la mise en place du tout-à-l'égout, l'élargissement de la rue de la gare, le prolongement de la rue Antoine Marty par la construction d'une passerelle sur l'Aude, l'ouverture de la rue Jules Sauzède sur le jardin des plantes, la création d'une cité ouvrière à la Gravette. Il souhaite moderniser les services hospitaliers, considérant que l'Hospice (ancien Hôtel Dieu, aujourd'hui parking du Dôme) n'est plus adapté aux besoins il prévoit de le raser et d'en construire un à la sortie de la ville. Ce projet sera mené par Antoine Gayraud, soit 110 ans plus tard. A la place de l'Hospice, il construirait le nouveau théâtre municipal de la ville.

Le 23 juillet 1896, le boulevard du Tivoli devient Omer Sarraut

Hélas, tout ceci restera à l'état de projet puisqu'en surveillant les travaux d'aménagement du théâtre, Omer Sarraut contracte une pneumonie qui va l'emporter. Le 16 septembre 1887, il s'alite et malgré les soins attentifs dont il est l'objet, il s'éteint le 22 septembre à 10 heures du matin. Il dira à son fils Maurice âgé de 18 ans : "Mon pauvre Maurice, tu auras un bien triste anniversaire." Son autre frère Albert et son épouse Jeanne Laurens, arriveront trop tard de Castelsarrasin. Omer Sarraut avait seulement 43 ans. Une concession gratuite au cimetière St-Vincent lui est attribuée ; le 1er octobre 1887, une souscription est ouverte pour un monument à élever sur sa tombe. La ville vote un crédit de 500 francs.

Tombe d'Omer Sarraut

En 1904, un comité décide de lancer une souscription pour l'édification d'un monument en hommage à l'ancien maire de la ville. Au mois de février, il se prononce pour sa construction au Jardin des plantes (actuellement square Chénier) ; cette décision est notifiée officiellement au mois de mai par le conseil municipal. Le monument se composera d'une fontaine surmontée d'un buste.

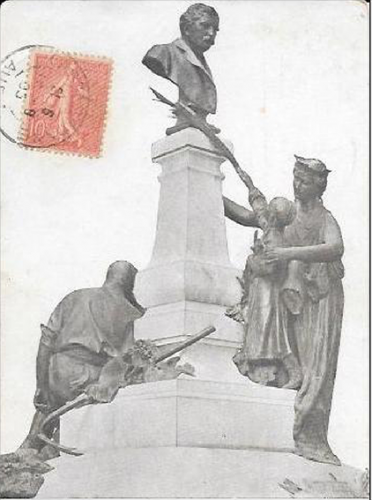

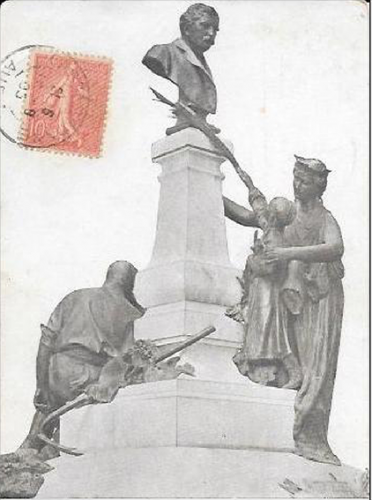

Le monument en bronze sculpté par Paul Ducuing représentait à l'origine, d'un côté, la ville de Carcassonne personnifiée par une femme protégeant un jeun élève de l'école laïque tendant une palme au maire. De l'autre, un laboureur assis, lisant le journal "Radical du Midi". Nous avons découvert que l'artiste en sculptant ce sujet allégorique avait pris pour modèle les membres de la famille d'Omer Sarraut. Jeanne Laurens épouse Sarraut, avait posé pour figurer la ville et Etienne Sarraut, fils aîné de Maurice, personnifiait l'élève de l'école laïque. C'est le tailleur de pierre Sémat habitant les Martys dans la Montagne noire, qui le 18 février 1908 sera sollicité pour réaliser la vasque de la fontaine.

L'inauguration du monument eut lieu le 29 octobre 1905 en présence de MM. Gauthier, ministre des Travaux publics, et Dujardin-Beaumetz, sous-secrétaire d'état aux Beaux-arts. Tout ceci dans une ambiance anti-gouvernementale sur fond de crise viticole.

Le monument avant la seconde-guerre mondiale

Pendant l'Occupation, les autorités allemandes n'hésitèrent pas à détruire ce monument pour l'envoyer à la fonte. Autre fait que nous avons découvert... Le sculpteur Ducuing intervint afin de tenter de sauver son œuvre ; les Allemands lui laissèrent emporter le buste à condition qu'il donnât l'équivalent de son poids en bronze. Les allégories, elles, furent envoyées à la fonte. Le précieux buste d'Omer Sarraut fut confié à Madame Louis Mingaud, petite-fille de l'illustre maire. Sa mère Jeanne Marie Mathilde Sarraut (1876-1963) était la fille d'Omer Sarraut et avait épousé Maître Osmin Nogué (1865-1942). Deux ans après la Libération, les Mingaud portent le buste au Musée des Beaux-arts.

En 1961, soit dix-neuf ans plus tard, le buste sera replacé sur son piédestal en face de l'hôtel Terminus. Hélas, sans les allégories qui avaient été fondues par l'Occupant. Tout ceci se fit en présence de nombreuses personnalités : Omer Louis Maurice Sarraut (1902-1969) son petit-fils ; Albert Sarraut (1872-1962), son fils ; Mme Simone Bouvier, fille de Maurice Sarraut ; M. et Mme Mingaud ; Me Maurice Nogué ; François Clamens, député de l'Aude ; M. Caujolle, directeur de La dépêche ; M. Itard-Longueville, ancien maire ; M. Descadeillas, bibliothécaire de la ville ; Jules Fil, maire de Carcassonne ; M. Maurice Mordagne.

Le buste fut remis sur son emplacement d'origine, mais la fontaine fut comblée par un massif floral. Sur le devant, une horloge donnait l'heure aux passants. Lorsqu'en 1986, le maire Raymond Chésa décida d'entreprendre la construction d'un parking souterrain sous le square Chénier, le jardin passa du floral au minéral. On remit en eau l'ancienne fontaine, mais le buste d'Omer Sarraut avec son piédestal fut remisé au fond du jardin, côté pont de la paix.

Aspect de la fontaine jusqu'à aujourd'hui

Le buste au fond du jardin

Actuellement, la ville de Carcassonne est entrain de refaire entièrement le square André Chénier. Nous ne savons rien de ce qui sortira, mais il se pourrait bien qu'Omer Sarraut réintègre avec son piédestal, le dessus de la fontaine comme au temps de sa gloire.

Sources

La dépêche du midi / 1961

La Fraternité, Le Radical du Midi

Etat-civil / Archives de l'Aude

________________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2017