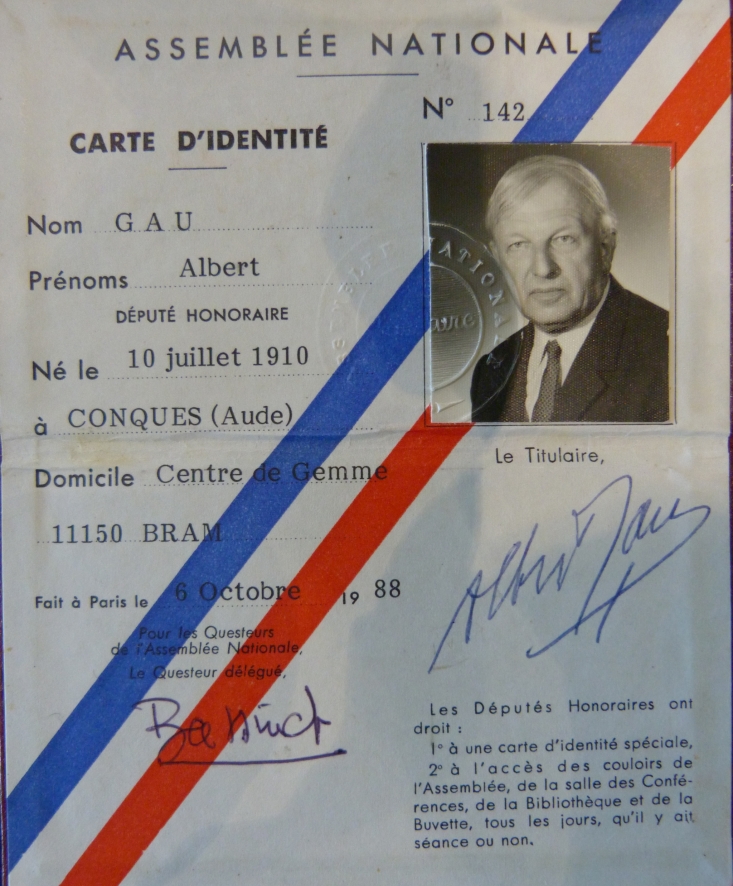

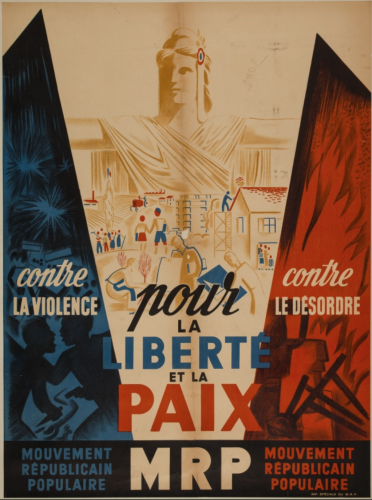

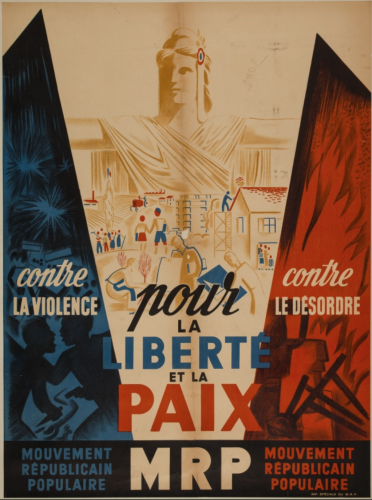

Après l'armistice du 8 mai 1945, l'abbé Gau décide de porter sa candidature à l'élection des députés pour la 1ère assemblée constituante d'après guerre. A la surprise générale, il est élu au scrutin de liste en ayant obtenu la plus forte moyenne avec 22 354 voix. Sur 166 515 inscrits pour 129 886 votants, les partis récoltent les suffrages suivants : Communistes (33 741), SFIO (51 002), Radicaux-Socialistes (20 317), M.R.P (22 354). L'abbé Gau siège donc sous la bannière du Mouvement Républicain Populaire ; il s'agit d'un parti démocrate-chrétien classé au centre de l'échiquier politique. Au sein de la Commission du travail et de la Sécurité sociale, Albert Gau rédige sa première proposition de loi le 7 mars 1946. Elle porte sur la création de jardins ouvriers. L'année suivante, il est réélu les 2 juin 1946 (2e assemblée constituante) et le 10 novembre (Assemblée nationale) avec un nombre voix égal à son score de 1945.

A l'élection de 1951, il ne sauve son siège qu'à l'apparentement de la liste MRP aux listes Socialistes et d'entente du Rassemblement des Gauches Républicaines et du Parti Radical. Dans l'Aude et ailleurs, le système électoral mis en place a réussi à faire éliminer les Gaullistes du RPF (8,1%) et surtout les Communistes (26%). La profession de foi du MRP indiquait :

"Vous ne voulez pas être russifiés. Vous ne voterez pas non plus RPF, car RPF = Dictature, aventure et communisme à terme".

Entre 1945 et 1955, Albert Gau manifeste une importante activité parlementaire. Il est membre de nombreuses commissions : Marine marchande et des pêches (1946), Travail et Sécurité sociale (1946), Presse (1949). A cela il faut ajouter son rôle de juré de la Haute cour de justice (1947) et secrétaire de la commission de la coordination de l'énergie atomique (1955). Il partira de cette dernière lorsqu'on envisagea de fabriquer la bombe atomique. Il rédige 10 propositions de loi de 1946 à 1951 et une quinzaine entre 1951 et 1955.

Sa première intervention à la tribune date du 1er octobre 1946. D'emblée, il se place du côté des masses laborieuses et comme défenseur de la justice sociale. Concernant les crimes de l'Occupation, il prône le pardon et l'union. Ce qui le distingue des communistes c'est son aversion pour les méthodes staliniennes. En particulier, celles infligées au cardinal Mindszenty, primat de Budapest, opposant au communisme jugé et incarcéré. Parmi ses souvenirs les plus chers, c'est sa rencontre avec Tito avec le Président de l'Assemblée Nationale. Il s'agissait de créer de nouveaux liens avec la Yougoslavie et poursuivre le socialisme de Jaurès.

Sur les bancs de l'Assemblée, Albert Gau siège avec d'autres ecclésiastiques : Le Chanoine Kir, l'Abbé Pierre et l'Abbé Boganda. Ils n'avaient pas les mêmes préoccupations ou, tout du moins, ne les exprimaient pas publiquement. L'ami de Pierre Mendes-France avoua "avoir veillé à ne jamais être vu sous l'angle d'un parti. Je crois être resté resté l'ami de tous, avec plus d'amitié à gauche qu'à droite. Mais l'Evangile n'est pas neutre".

La torture en Algérie

Le 31 mars 1955, il brise un tabou alerté par des séminaristes. Il faut faire cesser la torture en Algérie ! Simone de Beauvoir, dans son libre "La force des choses" (Folio/Seuil - 1963), écrit : "Un député MRP, l'Abbé Gau, dénonça à l'Assemblée les méthodes employées en Algérie par la police et dignes de la Gestapo. On l'écouta distraitement, et un peu plus tard on décréta l'Etat d'urgence."

L'abolition de la peine de mort

Bien avant 1981 et la loi Badinter, Albert Gau fut un précurseur de l'abolition de la peine de mort. Ceci d'une manière totalement solitaire dès 1947. Il déposa le 6 juin 1947 avec le professeur Paul Boulet, député-maire de Montpellier, devant l'Assemblée nationale, la première proposition de loi en ce sens. "Son unique article tombe comme un couperet en cinq mots : La peine de mort est abolie. Ultralaconique (deux phrases), son exposé des motifs se réfère curieusement ou ironiquement au vote que venait d'adopter le présidium de l'URSS par son oukase abolitionniste du 26 mai 1947, suivi de l'oukase de rétablissement du 12 janvier 1950. L'acte audacieux et isolé d'Albert Gau n'était pas sans courage dans la France de 1947, alors que les juridictions d'exception, cours de justice et surtout tribunaux militaires, faisaient tomber les arrêts de mort." Il réitéra sa proposition à plusieurs reprises, notamment avec Francine Lefebvre, député de la Seine, avec l'argument que sa suppression en France serait "de nature à servir d'exemple à l'ensemble des nations civilisées".

Le défenseur de la paix

Contre les guerres d'Algérie et d'Indochine, il s'activa au côté du Mouvement de la Paix. L'une des caravanes qui sillonnaient la France avec des tracts s'arrêta à Arzens avec l'Abbé Gau et fut reçue par le maire Sabadie. Pour l'anecdote, le père Gau se fit arrêter à Carcassonne avec le député Félix Roquefort et Henri Callat, professeur au Lycée de la ville pour affichage illégal. Conduit au poste de police avec ses amis, le commissaire Aze le posa cette question : "Que faites-vous à cette heure tardive dans les rues de Carcassonne ?" Ce à quoi il répondit : "Tant qu'il y aura une guerre en Algérie, nous serons dans les rues de Carcassonne !"

En 1956, suite à la dissolution de l'Assemblée nationale prononcée par Edgar Faure le 2 décembre 1955, une nouvelle élection législative est organisée. L'Abbé Gau perd son siège de député ; le MRP n'a pas voulu faire alliance avec les Poujadistes. Le prêtre se retire de la vie politique et se remet à la disposition de son diocèse. Il ne renonce pas pour autant à son militantisme contre les sectarismes et en faveur du dialogue. A Ferrais-les-Corbières, il organise une rencontre entre les Communistes et les Chrétiens de la paroisse qui se terminera par un pot de l'amitié. Il fait de même avec la Franc-maçonnerie. Avec son ami et résistant Jacques Ruffié, Professeur au Collège de France, il organisa à Carcassonne une rencontre avec "l'évêque rouge" de Récife, Mgr Helder Camara. Avec Henri Callat, un cycle de conférences se tient en ville où Henri Laborit et Albert Jacquart sont invités.

Aux mineurs de Salsigne : "C'est votre usine" en 1991

Parmi les actions d'éclats du père Gau, la location d'un avion de tourisme à Salvaza. Ce jour-là, alors que se tient une messe célébrée à Fanjeaux par le clergé intégriste de Mgr Lefebvre (Fraternité Saint-Pie X), il fait pleuvoir des milliers de tracts rappelant l'aggiornamento de l'Eglise catholique Vatican II. Albert Gau, chantre de la transformation sociale, s'afficha aux côtés de mineurs de Salsigne, un casque de chantier sur la tête.

Il participe également au Mouvement pacifiste "L'appel des 100"

L'abbé vantant "Le devoir de désobéissance" s'est accompli en refusant ce qui était inacceptable à ses yeux. Il n'a pas seulement fait que s'opposer, il a aussi forgé les consciences et bâti solidement. Cela se voit encore aujourd'hui...

Le marquis Charles de Lordat n'ayant pas de descendance, confie le domaine de Sainte-Gemme à Bram au soin de l'Abbé Gau en 1950. Charge à lui d'y créer un établissement social. Albert Gau prend alors contact avec Odette Robert. Cette éducatrice fonde avec l'abbé et Geneviève Geldreich, le Centre Educatif de Sainte-Gemme. Lorsqu'il apprend en 1968 la vente du château de Lordat, le père Gau s'active avec l'Association Sainte-Gemme pour recueillir des fonds. C'est la création d'un second établissement, sous la forme d'un C.A.T. Au début des années 1970, toujours avec la bienveillante autorité d'Albert Gau, les terres de Sainte-Gemme voient l'édification d'une maison de convalescence : Le Centre de Lordat. Il est inauguré le 2 février 1972 ; toujours en activité, il s'est transformé en Pôle de santé.

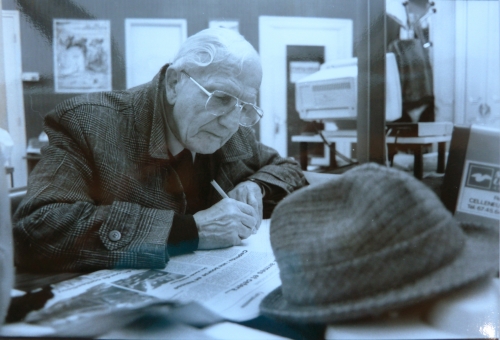

Le 26 février 1990 à l'Indépendant

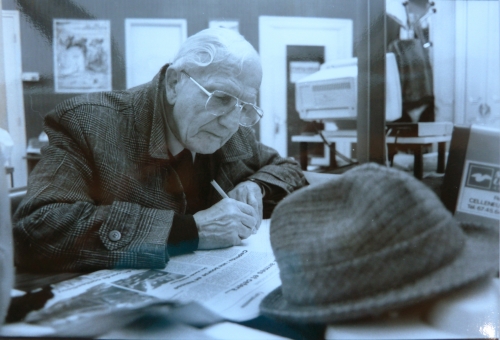

Durant toute sa vie, l'Abbé Gau remplit également les fonctions de journaliste. A la Croix du Midi, mais également au journal l'Indépendant dans lequel il signait des articles. Cet homme si riche intellectuellement sera progressivement gagné par la maladie d'Alzheimer. Le 14 mai 1993, Albert Gau est rappelé - comme on le dit - à la maison du père à 12h30 chez lui, à Sainte-Gemme. Ses obsèques sont célébrées dans la cathédrale Saint-Michel, par l'abbé Mazières.

L'abbé Jean Cazaux

"C'était un homme hors du commun. Un prêtre courageux, malheureusement affaibli par la maladie depuis quelques temps.

Marcellin Horus, résistant et ancien maire de Villesèquelande

"C'était une grande personnalité du monde combattant, mais aussi un saint homme avec le cœur sur la main. Un grand monsieur et un homme très charitable."

Dans cette cathédrale, il y avait des chrétiens, des juifs et des athées. Des francs-maçons, des communistes, des laïcs, des occitanistes, des mineurs de Salsigne. Il y avait le député Gérard Larrat, Nicole Bertrou, Joseph Vidal, Henri Garino, Alain Marcaillou, Jacques Cambolive. On nota l'absence de représentants de la municipalité et du Président du Conseil général. Un homme dira : "Avec ce qu'il a fait, il aurait dû y avoir du monde dehors."

Albert Gau repose dans le cimetière de Conques-sur-Orbiel, dans le quasi anonymat, aux côtés de sa mère et de Suzanne Laisné. Il n'obtint que deux médailles : celle des Combattants Volontaires de la Résistance et celle des Justes parmi les Nations. C'est parce que son œuvre doit perdurer à travers les générations, que j'ai rédigé ces deux articles. Je n'ose imaginer son désarroi s'il revenait à la vie aujourd'hui...

Sources

Fonds Albert Gau / ADA 11

Journaux locaux

Simone de Beauvoir / La force des choses / 1963

__________________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2018