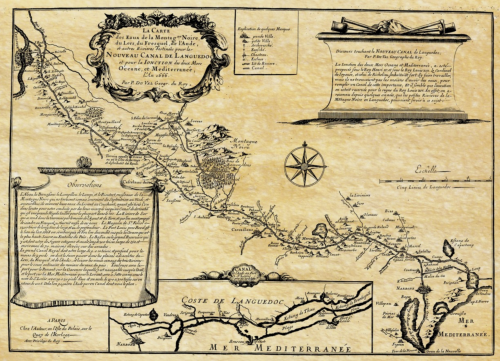

L’idée d’un canal maritime des deux mers avait déjà germé dans l’esprit de Riquet et de Vauban, mais au XIXe siècle un assez grand nombre de projets seront émis ou étudiés par diverses personnes. Les différents canaux mettent en communication l’océan à la Méditerranée par une voie navigable de plus de 600 kilomètres. Or, ils ne sont accessibles qu’à de simples barques plates ; ils n’ont en effet en moyenne que deux mètres de profondeur sur dix mètres de largeur. Depuis l’établissement du chemin de fer - au milieu du XIXe siècle - le tonnage des marchandises transportées sur ces canaux n’a cessé de décroître. La batellerie s’est réduite des trois quarts et les services réguliers ont disparu. Les raisons restent multiples, mais le commerce sur l’ancien Canal royal du Languedoc ne peut résister à la vitesse du train capable de véhiculer des fardeaux huit à dix fois plus rapidement ; les tarifs pratiqués sur le Canal par la Compagnie des chemins de fer, qui en est devenue concessionnaire, sont élevés. Cette voie navigable que les Carcassonnais ne voulurent pas lors de sa construction et qui apporta un développement économique sans précédent au XVIIIe siècle, ils n’en profitèrent que peu temps quand ils finirent par la faire dévier dans la ville en 1810.

Le canal royal du Languedoc

Le premier dans l’Aude et peut-être ailleurs à s’intéresser au devenir du Canal du midi fut Victor Codderens (1807-1865). Ce propriétaire, poète et écrivain né à Castelnaudary avait étudié dès 1836 la faisabilité de l’élargissement du Canal du midi afin d’y faire passer des bateaux de fort tonnage. Il communiqua en 1846 à l’ingénieur Jean Polycarpe Maguès (1777-1856), affecté au Canal du midi, son grand mémoire avec ses calculs, plans et les études sur la vallée de l’Aude et de l’Hers-mort. Cent vingt-et-une pages indiquaient les lieux les plus favorables à l’établissement des grands lacs de réserve. A cet effet, Codderens mesura entre avril et septembre au défilé d’Aliès et aux gorges de Saint-Georges, la quantité d’eau que débitait l’Aude.

L’ingénieur Maguès, après avoir passé deux jours à lire le mémoire de Codderens, félicita son rédacteur et l’invita à lui laisser son travail pour l’étudier plus à son aise. Deux ans après, l’inventeur transmit son dossier au Ministère des travaux publics, puis la Révolution de 1848 survint et le mémoire de Codderens fut mis aux oubliettes. Le maréchal Soult lui expliqua alors les raisons de ce désintérêt :

« Le gouvernement, tant qu’il a à aménager l’alliance anglaise, parle le moins possible du percement de Suez et de la transformation du canal du Midi en canal maritime ; projets jumeaux qui se complètent l’un par l’autre. Il sait que tout ce qui a trait à ces deux entreprises, fait rugir de fureur les enfants d’Albion. » Le tort de Codderens c’est de n’avoir pas gardé copie de son mémoire : « J’ai dans ma tête toutes les prises d’eau de l’Ariège, de l’Agout, de l’Aude ; quant aux grands lacs de réserve, avec nos moyens d’exécutions modernes, le lac Mœris serait distancé. […] Que de nuits j’ai passées en calculs, que de souliers j’ai usés à visiter les bassins des rivières, à constater le volume de leurs eaux dans toutes les saisons, et à rechercher les localités les plus favorables pour établir les grands lacs de réserve et d’alimentation. Le percement de l’Isthme de Suez et la transformation du canal du Midi en canal maritime, changeront l’équilibre du monde ; toutes les conditions commerciales et économiques seront modifiées avantageusement. […] En 1836, 1847, 1848, j’ai été coulé, noyé dans le fleuve de l’oubli, pour avoir émis certaines vérités dans un moment peu convenable. […] Je n’ai qu’un mérite, c’est d’avoir, il y a près de trente ans, acquis par l’étude des vallées de l’Aude, de l’Orbe, la certitude que le canal maritime était possible, alors que tout le monde en contestait la possibilité. »

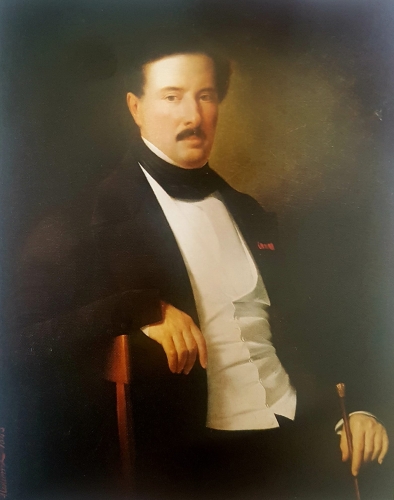

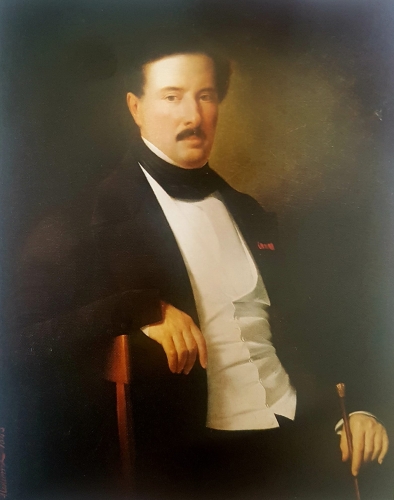

Casimir Courtejaire

Au début des années 1860, la nécessité de relier l’océan à la Méditerranée fera naître de nouveaux projets dans l’imagination de nombreux inventeurs. Non seulement dans l’Aude, mais également dans tout le Languedoc avec l’appui des décideurs politiques relayés par la presse. A Carcassonne, Casimir Courtejaire conçoit un « Mémoire sur la construction d’un canal de l’Océan à la Méditerranée » avec cartes et plan à l’appui et l’adresse au Ministre des Travaux publics.

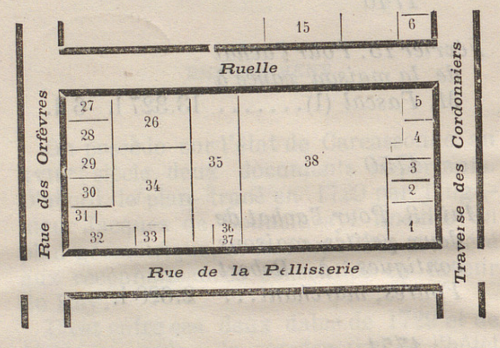

Il n’est plus question d’élargir le Canal du Midi ce qui aurait pour effet d’en suspendre le service pendant plusieurs années, mais de créer une voie navigable parallèle à celui-ci. Ce projet, qui semble le correspondant de l’isthme de Suez, est très sérieusement étudié sans être technique. Lorsqu’on le regarde de près, il reprend les idées de Codderens pour ce qui concerne l’alimentation de ce nouveau canal. Il prendrait les eaux dans les Pyrénées-Orientales, aux sources de l’Aude en y construisant par barrage d’immenses réservoirs. Le tracé partirait de La Franqui dans l’Aude, où dès le Moyen-âge il fut question d’y créer un port.

Courtejaire divise son canal en deux sections : la première, au point culminant de Naurouse, vers la Haute-Garonne ; la seconde dans l’Aude, au même point culminant, vers la Méditerranée. Depuis le Ségala, le canal maritime se dirige vers Mas-Sainte-Puelles et Villeneuve-la-Comptal, fait un coude sur la commune de Laurac, passe entre Villasavary et Villeciscle, arrive au domaine de Saint-Geniès (hameau de Villalbe), traverse l’Aude vers Cavanac, le pied de l’Alaric et Fontcouverte. Ensuite par la plaine, il atteint Boutenac, Luc, Ornaisons. Il passe alors dans Narbonne ou dévie vers les étangs de Bages et de Sigean pour déboucher à La Franqui.

Courtejaire écrit dans son mémoire publié en 1862 chez Pomiès à Carcassonne :

« Au pied des coteaux, loi des centres populeux le tracé traverse des terrains dont la valeur vénale n’atteindra pas en moyenne 2000 francs par hectare, tandis qu’en utilisant le Canal du Midi, les terrains à acheter seraient d’un prix fort élevé, ainsi que le prix d’achat du canal lui-même, dont aucun des ouvrages d’art ne peut servir. Par le nouveau tracé, il n’y aura pas un seul tunnel à construire, circonstance absolument nécessaire pour un canal maritime ; pas de villages à traverser, pas de maisons et de jardins clos à acheter ; et en fait d’ouvrages d’art importants, il n’y aura à construire que les écluses, les ponts pour franchir l’Aude, l’Orbieu, le Canal du Midi, une fois et le chemin de fer deux fois. »

L’avantage du projet Courtejaire c’est qu’il raccourcit le trajet de 45 kilomètres sur la distance de l’actuel Canal du Midi. Il s’agit, chacun l’aura compris, de faire passer des navires ayant un fort tonnage. Là, où il ne faudrait que 60 heures pour relier Bordeaux à la Méditerranée, le contournement par la péninsule ibérique nécessite huit à dix fois plus de temps. Sans compter les avaries et les dangers du détroit de Gibraltar. Certains y voient déjà l’opportunité de relier les ports et les arsenaux de l’Ouest vers la Méditerranée ; les frégates passeraient facilement sur le canal en allégeant une partie de leur artillerie.

Ce projet comme d’autres ne trouva pas beaucoup d’écho au sein du gouvernement de Napoléon III. Sans doute pour les mêmes raisons diplomatiques auxquelles Codderens s’était heurté sous Louis-Philippe. Toutefois, la guerre perdue de 1870 et le changement de régime vont relancer les appétits…

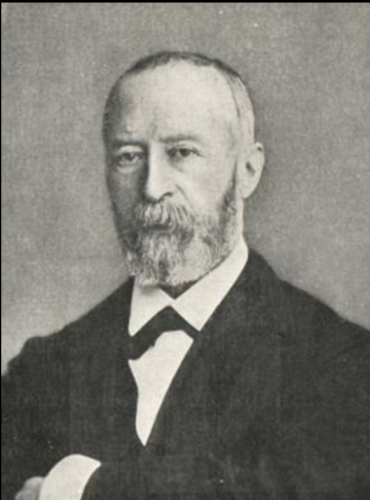

Charles Duclerc

Le sénateur puis Président du Conseil Charles Duclerc (1812-1888) souhaite mener à bien la construction d’un canal maritime vers la Méditerranée. Il organisa une société d’études et fit sonder le sol du col de Naurouze jusqu’à la profondeur de 56 mètres. Après quoi, il chargea M. Godin de Lépinay, ingénieur en chef des ponts et chaussées, de préparer un nouveau projet. L’étude fut achevée en 1880. En fait, Duclerc ne fit que reprendre à son compte les travaux de Casimir Courtejaire à une époque où l’ancien Président de la Chambre d’agriculture de l’Aude atteignait ses 85 ans. Cela ne l’empêchait pas de se tenir au courant, via les sociétés savantes, des informations circulant sur la relance du canal maritime. Le 19 avril 1880, il écrit ce courrier à la Société languedocienne de géographie :

Je vous ai adressé le Mémoire imprimé avec carte et plans, que j’ai publié en 1861 ; il est relatif à la partie du canal maritime entre la Franqui et Saint-Jory. Quant à celle comprise entre Saint-Jory et le Bec d’Ambez, il me faudrait assez de temps pour vous fournir un extrait ; cela m’est impossible d’ici à mercredi.

Le projet qui est patronné par M. Duclerc ne diffère de celui que j’ai publié en 1861 qu’en ceci : d’après mon projet, le canal passait entre Castelsarrasin et Montauban, vers Villeneuve d’Agen, vers Sauveterre et venait aboutir à la Gironde, tandis que celui de M. Duclerc viendrait aboutir à Bordeaux ; mais de la Franqui jusqu’à Saint-Jory, c’est absolument de mon projet que l'on s’est emparé. Jusqu’à ce jour, les auteurs des nombreux projets que les journaux ont publiés ont tous, et sans exception aucune, indiqué Bordeaux et Cette comme les deux points objectifs pour le Canal maritime, par la vallée de l’Aude, tandis qu’aujourd’hui M. Duclerc, adoptant les études techniques de mon projet, vient établir le canal sur la rive droite, dont le parcours entre la Franqui et Toulouse est de 43 kilomètres plus courts que de Toulouse à Cette par le Canal du Midi.

Le projet, tel que je l’ai publié en 1861, m’a valu des éloges de la part de M. de Pittoie, chef de division du ministère des Travaux publics ; il est spécialement chargé de tout ce qui concerne les canaux : « De tous les projets qui ont paru pour la construction d’un Canal maritime, le vôtre est celui qui me convient le mieux, car il me semble qu’il ne présente aucune difficulté d’exécution."

J’ai reçu, dans le temps, des remerciements pour l’essai que je leur fis de tout ce qui concerne mon projet, par deux lettres émanant du Cabinet de l’Empereur, et par quatre lettres émanant de divers Ministres des Travaux publics.

Agréez, cher Monsieur, l’expression de mes sentiments dévoués et affectueux.

C. Courtejaire

Malgré les efforts de Charles Duclerc pour tenter de convaincre, une commission jugeant comme aléatoires et extrêmement coûteux la réalisation de ce projet, y mettra définitivement un terme en 1882. Ainsi s’acheva tout espoir de voir se réaliser un jour, un canal maritime entre l’océan et la Méditerranée qui aurait sans doute défiguré nos campagnes. Seul le nom de Charles Duclerc passa à la postérité ; il était donc de notre devoir de rappeler les noms de Victor Codderens et de Casimir Courtejaire qui furent les véritables précurseurs de ce projet pharaonique.

Sources

Mémoire sur la construction d'un canal maritime / Courtejaire / 1861

Bull. Société languedocienne de géographie / 1880

Association française pour l'avancement des sciences / 1872

Le courrier de l'Aude / 1865

___________________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2020