On se perd très souvent en conjecture lorsqu’on recherche les raisons de la rivalité entre deux rugby. Il suffit pourtant de regarder l’histoire en face et ce qu’elle nous apprend. Les traces de rancune et de frustration contre la Fédération de rugby à XV sont encore vivace ; cette fédération, dont les dirigeants choisirent de collaborer avec le gouvernement de Vichy en 1940 et les nazis afin de dresser les bûchers contre les hérétiques treizistes. Quel fut leur tort ? Surtout, quel fut leur sort ? Là, encore, une petite chronique historique s’impose.

Le rugby à XIII naquit en Angleterre en 1895 en raison de l’exclusion de la presque totalité des clubs du Lancashire et du Yorkshire évoluant dans la Rugby Union. Ces régions partisanes du « manque à gagner » et du dédommagement des frais médicaux pour les joueurs se heurtèrent aux défenseurs du plus strict amateurisme. Elles créèrent donc une fédération dissidente appelée la Rugby Football League ; celle-ci décida de modifier les règles (suppression de la touche) et réduisit en 1903 le nombre de joueurs dans l’équipe à 13. Elle adopta également deux réformes majeures qui permirent à l’ouvrier de récupérer le manque à gagner par des primes tout en exigeant qu’il conserve son métier. Le jeu ne devait devenir une profession, mais beaucoup de ceux qui le pratiquaient travaillaient à la mine ou à l’usine. La seconde réforme modifia les règles afin que le jeu soit plus loyal que brutal.

Dans chaque école, les instituteurs firent office de dirigeant, de moniteur et d’arbitre. Le rugby à XIII se pratiqua de 8 à 14 ans, divisé en trois séries d’équipes. Ce seront les futures recrues des grands clubs. Ainsi, le rugby à XIII s’étendit aux provinces puis au monde entier. D’abord en Australe en 1910, en Nouvelle-Zélande en 1912 puis en France en 1934. C’est celle année-là que fut créée le 6 avril la Fédération Française de Rugby à XIII.

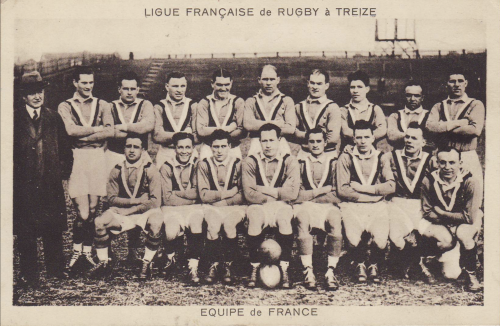

L'équipe de France de 1934

Déjà en 1930, l’équipe de France à XV avait été exclue du Tournoi des 5 nations en raison de son jeu brutal. On observa alors la migration de très nombreux joueurs vers le rugby à XIII, jugé plus loyal et bien plus agréable à regarder. Au fur et mesure, le nouvelle fédération s’enrichit au détriment de sa rivale historique, proposant toujours d’indemniser ses joueurs. La grogne, la jalousie et disons-le, la haine, gagna les rangs du rugby à XV prêt à en découdre pour retrouver sa grandeur perdue et ses finances. Aussi, lorsqu’après la débâcle militaire de 1940 la France appela à sa tête le maréchal Pétain, les dirigeants du XV trouvèrent là l’occasion rêvée de se venger du XIII. De la même manière que Pétain réorganisa d’une manière cynique l’ensemble des associations d’anciens combattants sous une unique bannière, son ministre les sports fit de même avec le rugby. Le basque Jean Borotra, ancien champion de tennis et de l’extrême droitière organisation des Croix-de-feu, se chargea le 19 octobre 1940 d’obliger les deux rugby de fusionner. Et, pour sceller la réconciliation, il fut décidé que le dimanche suivant tous les terrains de France joueraient… A quoi ? Je vous le donne en mille : au rugby à XV ! Bien entendu, l’ensemble des gazettes de collaboration encensèrent cette fusion, trop heureuse de s’être débarrassées d’un rugby hérétique accusé de corrompre la jeunesse française. Les deux clubs Basque de XIII, l’AS Côte Basque et le Celtic, n’eurent pas d’autre choix que de passer à XV.

Borotra - qui ne sera pas poursuivi après la Libération - obtint même la dissolution de la Ligue de rugby à XIII suivant décret paru au Journal Officiel le 19 décembre 1941 : « La patrimoine de l’association dissoute est transféré sans modification au Comité national des sports, qui en assume toutes les charges et qui sera représenté aux opérations de liquidation par son secrétaire général, M. Charles Denis, Officier de la légion d’honneur. » Frappé d’hérésie, le gouvernement d’extrême droite interdit le XIII et attribua ses fonds, ses terrains et ses joueurs à la Fédération Française de Rugby à XV.

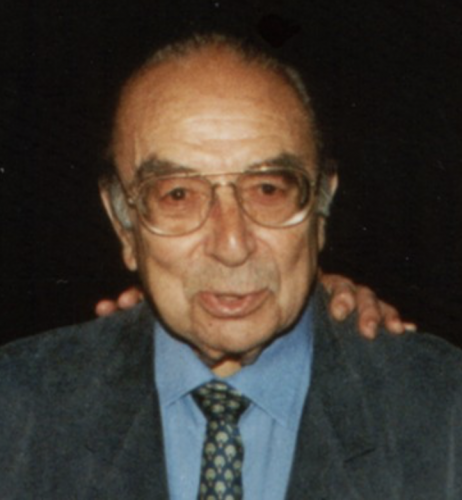

Paul Barrière

Il fallut attendre la Libération pour que le rugby à XIII relevât enfin la tête. Le 26 septembre 1944, sous l’impulsion de MM. Laborde et Galia, la Ligue Française de Rugby à XIII se reconstitua en annonçant l’adhésion de plusieurs clubs, la création de trois divisions ainsi que le retour du championnat et de la Coupe de France. Grâce au Carcassonnais Paul Barrière, vice-président de la Ligue et ancien Résistant, le championnat fut lancé le 5 octobre 1944 avec douze clubs : AS Béziers, AS Carcassonne, AS Côte Basque, Bordeaux XIII, FC Lézignan, RC Albi, Toulouse Olympique, Treize Catalan, USO Montpellier, Villeneuve XIII, Tarbes XIII, Stade Toulousain. Des contacts furent repris avec John Wilson, président de la Rugby Football League.

© Treize mondial

Puig-Aubert

Les rancœurs quinzistes demeurèrent, le mois suivant, des procès en moralité furent intenté au XIII accusé de piller les clubs de XV en attirant ses joueurs à coup de billets de banque. A une époque où les français crevaient encore de faim avec le rationnement, l’affaire fit grand bruit. Puig-Aubert, Trescazes et Carrère payés 100 000 francs chacun pour rejoindre l’AS Carcassonne. L’ancien résistant, Paul Barrière, fit observer qu’en terme de moralité le XIII n’avait pas leçon de recevoir du XV… Le 11 avril 1949, la Fédération de Jeu à XIII fut fondée sans pouvoir prétendre à s’appeler rugby à XIII. Il faudra attendre une procédure lancée en 1985 et remportée douze ans plus tard pour retrouver la Fédération Française de Rugby à XIII, malgré l’opposition farouche de Bernard Lapasset, président de la FFR XV. Aujourd'hui, les Dragons Catalans XIII jouent dans le stade Gilbert Brutus, un résistant quinziste perpignanais assassiné par les nazis. Un beau symbole.

___________________________________

Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2021