Début août 1944, le groupe est attaqué par l'aviation nazie. Il reçoit l'ordre de se replier sur la grotte de Trassanel, poursuivi par des patrouilles allemandes, mais s'arrête le dimanche 6 août dans le ruisseau de la Grave. Une arrière-garde est laissée pour faire disparaître les traces, pendant que le gros des troupes repart. Mais lorsque les Allemands débarquent par surprise au Picarot, ils prennent l'arrière-garde sans même avoir besoin de combattre. Les prisonniers sont torturés, sept exécutés d'une balle dans la nuque à la Pierre Planté, élevée peu après par les résistants, portant les noms des disparus. Pendant ce temps, le reste des maquisards a rejoint la grotte de Trassanel, à l'aube du 8 août. Alertés de la présence allemande, ils décident de s'enfuir par un ravin. L'ennemi les mitraille, faisant de nombreux morts dont Antoine Armagnac. Une trentaine sont pris, conduits à Trassanel, dont le maire Edmond Agniel vient d'être pendu, ayant refusé de collaborer avec les occupants. Les Allemands fusillent 19 maquisards morts pour la France. Ce maquis aura perdu 44 hommes. (La dépêche)

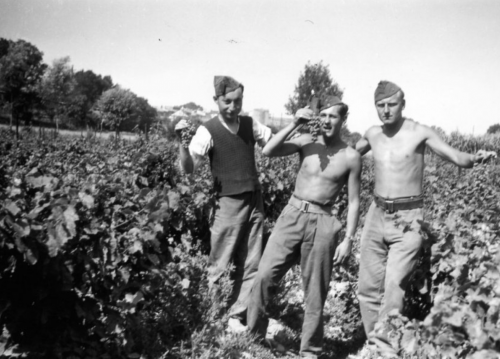

© DDM

"Deux échappent miraculeusement au massacre bien que grièvement blessés. L'un est Louis Bouisset, de Conques et l'autre, Henri Tahon, de Roubaix. Henri Tahon sera retrouvé inconscient mais vivant. Il fut adopté par le bataillon "Minervois". Il est décédé fin décembre 1977 à Fournes-Cabardès où il s'était retiré."

(La Résistance Audoise / Lucien Maury / 1980)

Nous avons retrouvé le témoignage de Louis Bouisset sur ces évènements tragiques, livré à la presse le 27 janvier 1951. Soit exactement sept ans après les faits. Il nous a paru intéressant de les transcrire ici tant à cette époque, ils sont encore vifs.

Que se passa t-il le 8 août 1944 ?

La grotte des maquisards

Armagnac et ses compagnons étaient engagés dans un combat qui les mit aux prises, non seulement avec les hitlériens, mais encore, parmi eux, des Waffen SS français. Nous avons été pris à la grotte de Trassanel, et déjà, là, démontrant leur cruauté, les blessés sont achevés devant nos yeux. L'officier nous donna alors l'ordre de nous mettre en route.

- Marchez. Nous allons à Villeneuve où se trouvent nos camions. Vous serez conduits en Allemagne, où vous deviendrez des travailleurs.

Mais ceci n'était pas la vérité. A peine huit cents mètres de Trassanel, il donne l'ordre de s'arrêter sur le bord d'un chemin encaissé. Les monstres ont tout calculé. Ils vont nous assassiner, froidement.

- Faites votre dernière prière ! dit brutalement l'officier nazi.

Nous sommes dix-neuf maquisards qui nous préparons à mourir fièrement pour la liberté de la France. Deux fusils-mitrailleurs sont placés à environ cinq mètres de nous et croisent leurs tirs.

- Feu !

Sous la rafale, le camarade se trouvant à mes côtés est projeté contre moi et me sauve la vie. Une vive douleur à mon bras droit me fait apercevoir que je suis blessé.

Encore le plus terrible c'est le coup de grâce. Je n'ai pas besoin de vous dire tout ce qui m'est passé par la tête. Avant moi, c'est le coup de grâce pour seize camarades. J'entends crépiter seize coups de révolver avant que n'arrive mon tour. Un coup sourd me fait croire que ma tête a éclaté. Je reprends mes esprits : la balle dans la nuque est sortie près de la tempe droite.

Après avoir rampé quatre-vingts mètres, je me retrouve dans une vigne où je passe la nuit. Le lendemain, mes cris alertent trois personnes, mais, devant le monceau de cadavres jonchant le chemin creux, les deux femmes partent à grands cris, l'homme me dit : "Je viens !", et va appeler du renfort à Trassanel. Je suis soigné dans une cabane, et ensuite la Résistance, alertée, arrive Félix Roquefort et quelques autres me transportent à Villegly, où je ne resterai pas longtemps, car déjà la Gestapo est sur notre piste. Louis Bouisset poursuit :

"Au moins dites-le : Qué jamai armoun pas aquelis criminels ! D'ailleurs nous ne le permettrons pas"

Que pensez-vous du réarmement allemand ?

Ah ! ça par exemple. Il faut le dire et l'écrire, jamais une pensée pareille ne peut germer dans un cerveau humain ! Non, mais, vous vous rendez compte un peu. Qu'ils ne viennent pas nous raconter des histoires, pour ma part, j'y suis passé et ça suffit. Réarmer ces bandits ? Jamais de la vie ! C'est vrai que cela dépend du reste de la population. Signifier au gouvernement que les Français n'acceptent pas Eisenhower et son Etat-major du réarmement allemand. Ce qu'il nous faut, c'est un gouvernement qui veuille construire la Paix, et non dépenser des sommes astronomiques pour préparer une guerre contre les héros de Stalingrad et aux côtés des bourreaux de Trassanel.

Voilà des paroles qui n'ont pas perdu leur sens depuis 1951...

________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2016