Simon Salzman fut envoyé dans un camp d'extermination en 1942 avec sa soeur et ses parents parce qu'ils étaient de religion juive. Tout ceci ne serait peut-être pas arrivé s'ils n'avaient pas été dénoncés par un habitant du petit village de Caudebronde - légèrement plus de deux cents habitants en 1942. Cette personne devait être bien informée, puisque pour les douze juifs Polonais réfugiés au village ont avait créé de faux certificats de baptême afin de les protéger. L'individu en question a t-il été rémunéré pour cela ? Dénoncé, mais également arrêté par des français car c'est bien la Milice française de Carcassonne qui effectue la rafle au matin du 24 août 1942.

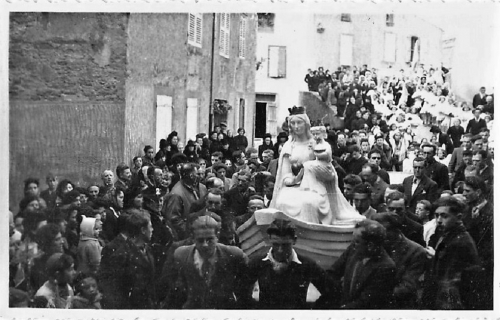

© Centre de la mémoire combattante

Simon Salzman

La famille Salzman s'était réfugiée en France après l'invasion de la Pologne par les troupes allemandes. Le père avait été mobilisé dans l'armée polonaise avant l'armistice de juin 1940. Une fois arrivée en France, c'est l'internement au camp de Brens près de Gaillac au mois d'octobre, puis dans celui de Rivesaltes dans lequel se trouvent des républicains espagnols, des gitans et des juifs. Avant leur arrestation, les Salzman avaient été envoyés par le gouvernement de Vichy à Caudebronde et employés comme main d'oeuvre pour la construction de routes. D'autres juifs travaillent à la mine de Salsigne.

F. Oustric,

témoin de l'arrestation

"Il se trouve qu'en 1943 (j'avais six ans), j'ai assisté dans mon village natal de Caudebronde (Aude) à l'arrestation par la milice française (les gammas) des juifs qui s'étaient réfugiés là, et en majorité, pour les hommes, travaillaient à la mine d'or de Salsigne. Il y en avait onze, qu'ils avaient parqués, en face de ma maison, dans la cour de l'école. L'un d'eux, qui venait souvent passer veillée, était entré pour faire sa toilette. Il se rasait à l'évier familial quand deux gammas sont arrivés et l'ont entrainé, une joue encore pleine de savon, j'ai vu cela et je m'en souviens parfaitement. J'ai entendu ma grand mère dire en patois à l'un des policiers: "C'est du beau travail que tu fais là" Un seul est revenu vivant, Simon Salzman, qui était mon ami, et qui a pu toucher un dédommagement grâce à mon père qui a rédigé et signé un témoignage. Simon vient de mourir, il y a, je crois deux ans. Il y a eu à Caudebronde une cérémonie assez remarquable à cette occasion. Voila, je sais une quantité d'anecdotes sur ces arrestations, entre autre ce fait, surréaliste, du commandant allemand de Carcassonne, prévenant le maire "Ernest Cousinié" de l'arrestation imminente des juifs, la veille même ! et d'autres choses, comme le nom d'un traître, que je ne peux pas écrire. Voila mon humble témoignage."

L'attestation sur l'honneur de S. Salzman

"Comme de nombreux juifs de toutes nationalités, je suis victime du régime nazi. Voici ma traversée dans cet enfer ; habitant jusqu'au 13 mai 1940, la Belgique qui fut envahie par l'armée allemande, mon père, ma mère, ma soeur et moi-même, nous sommes venus nous réfugier en France. Arrivant le jour du 17 mai 1940 à Figarol par Salies-du-Salat (Haute-Garonne) étant de nationalité juif polonaise, mon père fut mobilisé dans l'armée polonaise à Bressuire. Quand l'armistice fut signée en juin 1940e entre le maréchal Pétain et Hitler, mon père fut démobilisé par la gendarmerie à Salies-du-Salat par la suite, toute la famille, ainsi que moi-même. Nous avons été internés au camp de Brens du début octobre 1940 au 15 janvier 1941 et par la suite du camp de Rivesaltes jusqu'au 8 août 1941. Nous étions groupés avec des Espagnols républicains, des gitans et des juifs de toutes nationalités. Ma mère et ma soeur étant restées au camps de Rivesaltes, mon père et moi-même avons été incorporés dans le groupe du 422e de travailleurs étrangers pour effectuer des agrandissements de routes pour la compagnie SAFER de Toulouse à Caudebronde, où par la suite ma mère et ma soeur nous ont rejoints.

Le camp de Drancy gardé par la police française

Le jour du 24 août 1942, je fus arrêté à Caudebronde avec ma famille par la police spéciale française pour être transmis aux autorités allemandes au camp de Drancy et déporté en Allemagne le 9 septembre 1942 dans des convois de wagons à bestiaux plombés, entassés de 80 personnes (Hommes, femmes et enfants). En arrivant là-bas, je fus séparé de ma mère et de ma soeur qui ont continué le voyage pour une destination inconnue, depuis ce jour je ne les ai jamais revues. C'est ici où commence l'enfer, la souffrance et l'humiliation.

Les déportés juifs arrivent à Auschwitz

Voici le récit de mes camps de concentration nazis, bien sûr les chambres à gaz, les fours crématoires et charniers ont existé, mais pour ma part je n'ai pu les voir, car du travail nous rentrions au baraquement. Du 13 septembre 1942 au 1er octobre 1942 (camp d'Annaberoerechtal - Haute-Silésie), nous fûmes dépouillés de nos habits et de nos affaires. Ils nous ont obligés de porter d'autres vêtements où ils avaient découpé l'étoile juive. Comme nourriture, une tartine de pain noir, un quart de litre de soupe liquide. Du 1er octobre 1942 au 1er juin 1943, toujours en Haute Silésie, au camp de Lazy (Katowitz) pas d'eau pendant un mois pour boire et se laver. Les poux nous envahissaient et nous rongeaient. Pour dormir une paillasse et une couverture où l'hiver il faisait - 32°. Lever à 3 heures et demi pour nettoyer les baraquements suivi par un appel incessant jusqu'à 6 heures du matin. Départ au travail, arrivée au chantier pour effectuer des voies de chemin de fer. Nous étions surveillés et battus par des sentinelles en uniformes kaki avec un brassard rouge à croix gammée. Mon père étant malade et épuisé, ne pouvant plus leur servir ; comme les nazis le laissaient croire, l'ont envoyé dans une maison de repos. Je devine la suite... Je ne l'ai plus revu. Du 1er juin 1943 au 15 janvier 1945 : Camp de Blechammer, Kommando de travail sous les autorités d'Auschwitz.

© Centre de la mémoire combattante

L'arrivée au pouvoir d'Himmler a entraîné les SS à nous faire subir des atrocités monstrueuses. Nous étions toujours au travail forcé, toute en travaillant, nous recevions des coups de cravaches de nerfs de boeuf ; certains déportés ne pouvaient pas résister et en mouraient. La température toujours aussi basse incita Himmler à apporter un changement vestimentaire ; nous sommes vêtus du pyjama rayé qui porte l'étoile jaune, un triangle rouge et jaune qui signifiait déporté politique. Nous avons reçu notre identité ; un matricule la remplaçait dont mon numéro 178623 que l'ont retrouvait tatoué sur notre avant bras gauche et qui ne s'effacera jamais de notre peau, notre corps, notre coeur et notre âme. Notre groupe de travail avait refusé de décharger des wagons. En arrivant au camp, le commandant SS nous a fait venir à la place d'appel et nous a dit ce que vous avez fait, c'est du sabotage en cas de guerre. Vous avez mérité la pendaison. Je ne ferai pas le rapport aux autorités d'Auschwitz, mais vous ferez de la culture physique à notre méthode. Les SS nous en ont fait faire pendant trois heures ; nous n'en pouvions plus avec les cravaches. Un jour sur le chantier, un déporté qui avait été surpris en prenant un morceau de pain dans le baraquement du contre-maître, a été pendu avec le chef du bloc qui voulait le déclarer innocent. c'était toujours la même nourriture, soupe de rutabaga, une tartine de pain et une petite pincée de margarine comme la moitié du petit doigt. Nous avions les kapos comme chef de groupe qui nous commandaient au travail.

L'aviation alliée nous bombardait l'usine qui produisait de l'essence synthétique. Les SS nous ont obligé de quitter le camp de Blechammer. Voici le pire cauchemar... Nous voilà parti 3500 déportés sur les routes avec pour survie, notre pyjama rayé et une petite boule de pain. Avec la faim nous que avions eu, nous l'avions mangé instantanément.

Pendant quinze jours, nous avons marché dans la neige, mal chaussés, le vent, le froid et la faim. Nous avions si faim que nous mangions ce que l'on trouvait sur notre passage. Il nous arrivait même de se disputer les détritus des poubelles, des poignées de neige, des betteraves glacées. Les SS à coup de bottes et d'armes qu'ils tenaient dans leurs mains nous faisaient parcourir 40 Km par jour environ. Il nous était impossible de nous échapper ; tout déporté qui faisait le moindre geste pour s'échapper était abattu. Celui qui ne pouvait plus marcher était abattu d'une balle dans la nuque sur place. Après cette marche de la mort de 600 km ? Nous sommes arrivés de ce calvaire d'enfer que dans les 350 déportés environ au camp de Buchenwald où je suis resté du 30 janvier au 22 mai 1945. Nous sommes passés à la désinfection, changé de pyjama rayé et pesé. J'atteignais le poids pour aller en Kommando de travail. J'ai été placé en quarantaine dans le petit camp où nous attendions la mort. Le jour du 11 avril 1945, nous avons eu la joie d'être libérés par l'armée américaine. On s'embrassait les uns les autres en pleurant de joie. Rapatriés en France, Paris nous a ouvert ses bras en chantant la Marseillaise.

En mon nom, pour toutes nos générations, jamais plus de telles souffrances et d'atrocités.

Simon Salzman

© La dépêche

Simon Salzman a voué le reste de sa vie à témoigner de ce qu'il a vécu. A son retour des camps, il a été adopté par la famille Péralba. Il s'est éteint le 7 avril 2014 dans sa 91e année. La cérémonie a eu lieu à l'église de Caudebronde, village dans lequel il repose désormais.

_________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2016