Le samedi 20 février 1943, une importante rafle de juifs étrangers est opérée à Carcassonne et dans tout le département de l’Aude, en vue de leur déportation vers les camps d’extermination nazis. Organisée en grand secret par le gouvernement de Vichy sur ordre de l’occupant allemand, elle vise tous les hommes de 16 à 65 ans, aptes au travail assignés à résidence dans le sud du pays, à l’exception des territoires contrôlés par les Italiens. Au total, près de 2000 juifs étrangers seront dirigés depuis le camps de Gurs vers Drancy, point de départ de leur déportation. Le 19 février, le préfet de l’Aude Émile Marchais, avait adressé un courrier au préfet régional à Montpellier : « Comme suite à votre communication téléphonique de ce jour, j’ai l’honneur de vous transmettre une liste comportant 50 israélites de nationalité Allemande, ou ressortissants des pays occupés par le Reich. » Ces hommes n’avaient pas été concernés par la précédente rafle du 24 août 1942, dans laquelle femmes, enfants, vieillards et autres hommes avaient été arrêtés à Rennes-les-bains puis conduits au camp de Rivesaltes. Inutile de préciser l’issue de leur sort. Dans son extrême bonté, le gouvernement de Laval avait écarté les individus ayant servi la France en 1939, non indésirables selon la terminologie administrative de l’époque. D’autres exemptions, sauvèrent pour un temps ces hommes aptes au travail. Main d’oeuvre esclave, on les plaça chez des propriétaires viticoles, des industriels, des commerçants, etc. Ce 20 février 1943, obéissant à la circulaire des préfets, gendarmes et GMR procédèrent vers 5h du matin aux arrestations, au domicile de ces pauvres individus. C’est-à-dire à l’endroit où leurs patrons les logeaient. Ils furent escortés par la gendarmerie jusqu’à Montpellier, lieu du rassemblement, puis convoyés en train vers le camp de Gurs le 21 février 1943. Quelques jours après, destination Drancy avant leur déportation vers Majdanek (Lublin) par les convois n°50 et 51, respectivement en date des 4 et 6 mars 1943.

Dans des dossiers conservés aux archives de l’Hérault, nous avons retrouvé les listes des personnes arrêtés dans l’Aude. Elles comportent leurs noms, leur date et lieu de naissance, ainsi que leur dernier domicile. À partir des différents sites internet (Mémorial de la Shoah, Victimes de l’Holocauste, Généanet et Filae), nous nous sommes mis en quête de retracer leur histoire. Le plus souvent, il a fallu user de beaucoup de patience pour reconstituer des noms mal orthographiés, ou retrouver un individu n’apparaissant pas sur les listes de décédés. C’est ce travail que nous vous présentons. Il y a encore certainement des familles qui ignorent où sont passés leurs parents. Savaient-elles qu’ils vivaient à Carcassonne ou dans l’Aude, après leur exil vers la France ? Ces juifs étrangers, issus des pays annexés par Hitler, ont fui croyant être en sécurité chez nous. Le gouvernement français les a livrés aux bourreaux.

Arrêtés à Carcassonne le 20 février 1943 et déportés

Löb Fritz

Löb Fritz, né le 13 janvier 1909 à Nüremberg (All). Résidant 6, rue Barbès à Carcassonne. Il avait quitté Paris pour se réfugier en zone non occupée. Convoi n°51 vers Majdanek. Assassiné

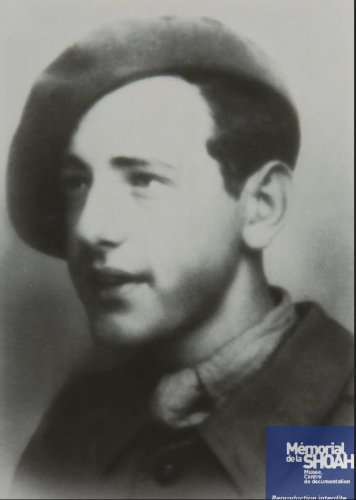

Löb Rudolf

Löb Rudolf, né le 25 mars 1913 à Nüremberg (All). Résidant 29, rue Courtejaire à Carcassonne. Il avait quitté l’Allemagne vers 1936 avec son frère. Durant la Nuit de cristal en Allemagne, son père fut assassiné et sa mère, blessée. Engagé volontaire dans la Légion étrangère en 1939. En 1942, il rejoignirent leur mère et de la famille à Carcassonne. Convoi n°51 vers Majdanek. Assassiné le 11 mars 1943

Aelion Sabetay, né le 26 février 1901 à Salonique (Grèce). Résidant 36, rue des Études à Carcassonne. Engagé volontaire en 1939 dans la Légion étrangère pour servir la France. Il avait quitté Charenton-le-Pont (12 rue de Paris) pour se réfugier en zone non occupée.

Herezfus Aron, né le 5 février 1922 à Minsk. Résidant 20, rue Voltaire à Carcassonne.

Wajeman Józef, né le 16 juillet 1904 à Siedlce (Pol). Résidant 9, rue de la mairie à Carcassonne. Il avait quitté Paris pour la zone non occupée. Il vivait à Carcassonne avec une fillette de 14 ans, née le 7 octobre 1929 à Paris (XIXe) qu’il a pu confier à sa belle-soeur. Assassiné

Koumetz Wolf, né le 15 mai 1889 à Wilna (Pol). Résidant 3, rue Viollet-le-duc chez M. Mary. Marié avec Bluma, il était horloger à Paris, 4 rue de la Villette. Convoi n°50. Déporté à Auschwitz.

Grabarsky Maurice, né le 1 janvier 1906 à Kichimeff (Rus). Résidant 12 rue du 4 septembre à Carcassonne. Habitait à Vincennes en 1931. Convoi n° 51. Assassiné en 1943

Grabarsky Oscar, né le 25 novembre 1903 à Odessa. Résidant 98, rue Jules Sauzède à Carcassonne.

Kirjner Grégoire, né le 15 mai 1903 à Odessa. Résidant 20, rue des chasseurs à Carcassonne. Bijoutier, marié à Dora Gerchinovitz (1905-1987) le 31 mars 1930 à Alfortville. Employé à la société d’épépinage. Convoi n°51.

Arrêtés dans l’Aude

Grajek David, né le 11 mai 1914 à Offenbach (Pol). Résidant 3, impasse Corneille à Narbonne. Convoi n°50. Engagé volontaire dans la Légion étrangère en 1939.

Elle Jacob, né le 25 avril 1911 à Gomastrow (Pol). Résidant à Alet-les-bains. Terrassier.

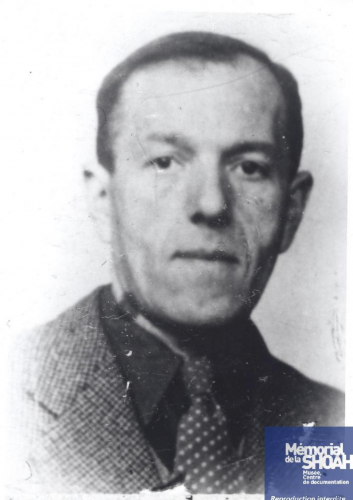

Kiszka Mordka

Kiszka Mordka, né le 12 mars 1912 à Ckiermewicz. Résidant 20, rue des chasseurs à Carcassonne. Marié avec Estera, née le 14 mars 1914 à Zalencia. Assassiné le 11 mars 1943.

Stein Herbert, né le 5 avril 1909 à Vienne (Aut). Résidant à Chalabre aux Établissements Canat. Convoi n°50.

Sternlieb David

Sternlieb David, né le 14 juillet 1899 à Lisowenhek (Pol). Résidant à Rivel. Convoi n°50

Frankel Walter, né le 12 mars 1879 à Breslau (Aut). Résidant à Montréal d’Aude. Convoi n°50

Béran Charles, né le 14 décembre 1889 à Luize (Tchécoslovaquie). Résidant à Limoux. Il habitait en 1931 à Paris, 11 rue du faubourg poissonnière. Convoi n°50

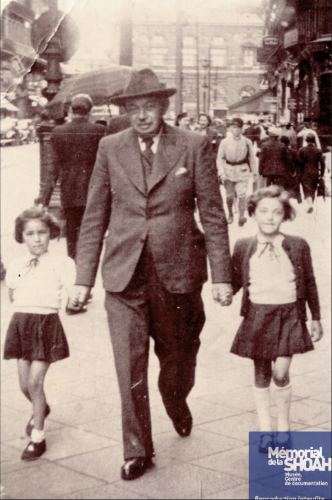

Reiss Guillaume

Reiss Guillaume, né le 19 novembre 1882 à Francfort (All). Résidant à Cailhau. Père de quatre enfants de 13,11, 9 et 7 ans. Convoi n°50

Dreifuss Bernard

Dreifuss Bernard, né le 18 février 1921 à Mannheim (All). Son père Eugène, sa mère Rose Acher est sa soeur Henriette (6, rue E. Varlin à Limoges). Résidant à Chalabre comme garçon de café. Marié à Rivel avec Marguerite Barbe le 4 septembre 1942. Convoi n°51. Assassiné le 11 mars 1943.

Stern Wolfgang, né le 10 décembre 1912 à Leipzig (All). Résidant à Espezel. Engagé volontaire dans la Légion étrangère en 1939. Convoi n°51

Betman Jacob, né le 14 novembre 1910 à Lublin (Pol). Résidant à Peyriac-de-mer

Fleischer Jakob

Fleischer Jakob, né le 18 août 1887 à Tarnovejek (Pol). Résidant à Labastide d’Anjou. Il quitta la Pologne pour l’Allemagne en 1931 avec sa femme Schmeidel et ses enfants. La famille s’installa à Sedan puis à Lens. Après l’armistice, il se réfugia dans l’Aude avec d’être assigné à résidence. Il cacha ses plus jeunes enfants avant d’être arrêté. Le reste de la famille parvient à passer en Suisse, sauf son fils Max et sa femme qui seront déportés. Convoi n°51.

Trojanowski Isaac, né le 11 février 1885 à Zgierz (Pol). Résidant à Tuchan.

Ventura Israel, né le 24 juin 1899 à Bourgas. Commerçant à Levallions-Perret. Résidant 7, rue Marceau à Narbonne. Convoi n°50

Wertheim Willy, né le 28 janvier 1892 à Hatzbach. Résidant à Taurize. Convoi n°50

Rubenkes Moses, né le 15 juin 1887 à Brody (Aut). Ouvrier à Paris (XVIIIe). Marié à Elise. Résidant à Montréal d’Aude. Convoi n°50. Assassiné le 9 mars 1943.

Bergholz Alexandre

Bergholz Alexandre, né le 7 août 1899 à Varsovie (Pol). Marié à Paris le 14 avril 1927 à Léontine Katz (1904-2004). Il habite en France depuis 38 ans. Résidant à Quillan. Assassiné. Malgré des tentatives administratives pour le faire libérer après le 20 février 1943, il est déporté par le convoi n°50. Son frère Jean (1908-2003) a été prisonnier dans un stalag XB Kommando 93. Il s’installa comme bijoutier 35 rue de la République à Carcassonne.

Rosenberg Tobjasz, né le 2 mars 1900 à Olatow (Pol). Résidant à Bages. Convoi n°50.

Kofman Abraham, né le 8 octobre 1904 à Zakroczym (Pol). Résidant à Castelnaudary, 68 rue du bassin. S’évade du camp de Gurs le 21 février 1943. Décédé à Coulommiers le 10 août 1999

Lorig Charles, né le 20 mai 1923 à Obermoschel (All). Résidant à Rivel. Convoi n°51. Assassiné le 11 mars 1943.

Ceux qui ont échappé à leur arrestation

Berliner Abraham, né le 13 juin 1910 à Tomszon (Pol). Tailleur, résidant 93 rue de la mairie à Carcassonne, chez M. Ramond.

Pasternak Herz, né le 15 janvier 1908 en Pologne. Résidant à Montréal d’Aude. Tailleur

Wolfowicz Rynem, né le 24 janvier 1908 à Widancka (Pol). Résidant à Rennes-les-bains. Tailleur

Stanb Alfred, né le 8 mars 1891 en Allemagne. Résidant 20, rue de la République à Carcassonne

Seidenberger Paul, né le 26 septembre 1899 à Nüremberg. Résidant à Caudebronde

Steiner Ernst, né le 22 juillet 1900 à Vienne (Aut). Engagé dans la Légion étrangère. Résidant, 9 route de Limoux à Carcassonne. Naturalisé français le 6 janvier 1947

Gräntz Ernst, né le 28 février 1895 à Charlottenburg. Habitait rue Hamelin à Paris avant la guerre. Résidant à Homps.

Schwarz Harry, né le 15 juin 1911 à Charlottenburg (All). Résidant 90, rue de Verdun à Carcassonne

Szapiro Meyer, né le 5 octobre 1892 à Stolin (Pol). Résidant 41, rue du marché à Carcassonne.

Kempuiski Michel, né le 15 mai 1910 à Kolo (Pol). Résidant 33, rue Trivalle à Carcassonne

Tryleski Zalman, né le 15 janvier 1895 à Vasoikow. Résidant 38, rue Voltaire à Carcassonne

Goldreich Ignace, né le 14 février 1900 à Minsk. Résidant 77, rue Barbès à Carcassonne

Schönbach Schmerel, né le 24 avril 1914 en Pologne. Résidant à Labastide d’Anjou

Rothscheld Max, né le 14 mars 1878 à Karlsruhe (All). Résidant route de Grazaille (Villa les Amandiers)

Edelstein Isidore, né le 30 mai 1899 à Galatz. Résidant le 17 de la Reille à Carcassonne.

Fraenkel Paul, né le 9 avril 1906 à Francfort. Résidant à Ventenac-Cabardès. Engagé volontaire dans la Légion étrangère en 1939-1940.

Grajek Henri, né le 25 novembre 1907 à Varsovie. Résidant à Espéraza

Lion Adolphe, né le 9 avril 1878 à Sotern (All). Résidant à Belvis

Movsoricius Dovidas, né le 25 décembre 1899 à Ukmerge (Lithuanie). Résidant 12, rue du pont vieux à Carcassonne

Goldberg Rubin, né le 3 janvier 1908 à Mieler. Résidant à Quillan.

Ces quatre derniers ont bénéficié d’une mesure administrative car leurs enfants étaient nés en France. C’est la raison de leur non arrestation. Tous les autres ont miraculeusement échappé à la rafle.

Sources

Archives de l'Hérault : 18W283, 84W346, 18W227

Mémorial de la Shoah

Filae, Généanet

Holocaust survivors

Crédit photos

Historyscope

Mémorial de la Shoah

_____________________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2024