C'était exactement le 31 janvier 1944. Ce jour-là, treize mineurs appartenant à un GTE (Groupement de Travailleurs Étrangers) ont été embarqués dans des camions militaires allemands, au vue et au su de tous. Tous, c'est-à-dire les autres. Ceux qui n'étaient pas juifs ou étrangers, et surtout pas des deux. Ceci ne peut être nié ; ils savaient, car dans son récit de témoignages sur Trassanel, l'écrivaine Annie Kochert-Bonnefoy a interrogé des habitants. Je cite, le passage de son livre "Ils voulaient vivre libres". Un ouvrage non à vocation historique, mais à évocation testimoniale :

"Le Midi, à l'heure de la pause, il n'était pas rare que nous partagions notre repas, assises sur une banquette du café de Conques. Aujourd'hui, Ginette me racontait avec moult détails sordides, l'arrestation d'une vingtaine de juifs qui avait eu lieu en janvier à Salsigne. Elle tenait l'histoire d'une commerçante, voisine et maie d'un dénommé Léopold Shloss.

Ce jour-là, les pauvres gens qui avaient été recensés en tant que juifs (et qui représentaient donc l'ennemi suprême pour nos envahisseurs) furent rassemblés dans un hangar à l'extérieur du village pour y être interrogés avant leur déportation pour Auschwitz. L'un des hommes, qui a eu l'incroyable chance de réussir à s'échapper, a raconté l'horreur à tous ceux qui voulaient bien l'entendre. Dans la région, beaucoup savaient que des juifs avaient été arrêtés, mais on ignorait comment s'était passée la rafle, et où ces gens avaient été envoyés. En fait, personne ne savait grand chose sur cette triste affaire. les faits sont ainsi arrivés à l'oreille de la voisine de Léopold Schloss : comme le brave homme refusait de trahir ses coreligionnaires qui n'avaient pas été encore fichés par la préfecture, il fut terrassé de coups de poing au visage et tenu en respect par le canon du révolver que Bach tenait appuyé contre sa tempe. Le gestaltiste lui enfonça les côtes et lui écrasa les parties Gestapiste à grands coups de pieds avant de s'acharner sur le pauvre homme jusqu'à l'interposition de l'officier commandant la troupe. Ce n'est qu'à cet instant, profitants de la panique, que le témoin de ce drame réussit à s'enfuir."

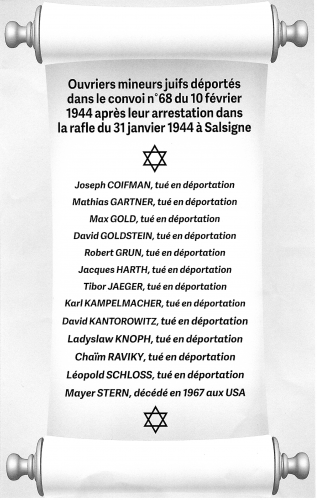

La plaque payée par M. Montané, ancien mineur de Salsigne

Le travail historique que j'ai effectué grâce à l'ouverture des archives du procès de René Bach, n'apportait pas de témoignage pouvant affirmer que les gens du coin étaient au courant, à part le garde-champêtre de Salsigne.. Il a surtout démontré la véracité de cette histoire tragique, à travers les témoignages des victimes et de l'accusé. Le récit d'Annie Kochert ne laisse pas de doutes, à condition que les gens qui se sont confiés à elle n'affabulent pas. Dès lors, il convient de nous interroger sur les raisons pour lesquelles, les autorités locales ont fait silence sur cette histoire. Pourquoi n'a-ton jamais posé de plaque en hommage à ces malheureux ? Le silence porterait-il des secrets peu avouables ? L'inaction de camarades pour cacher et préserver la vie de leurs collègues étrangers, ou pire, la dénonciation de quelques traitres ?

Le Monde (Magazine). 27 janvier 2024

Un article paru ce matin dans le Magazine du journal Le Monde, titre : "Le village de Salsigne se souvient de ses treize mineurs juifs raflés par les nazis." Pas sûr que cela soit sans réticences car la commémoration, désirée par MM. Montané et Ogé, soulèverait en secret un flot de réprobations du côté des maires du voisinage. Mercredi 31 janvier à 11h, on devrait rendre hommage à ces treize malheureux. Robert Montané a acheté la plaque à ses frais et ira la poser lui-même. On craint qu'elle ne soit vandalisée. Mon travail historique, s'il a permis comme le dit le journal Le Monde de faire resurgir l'histoire de cette rafle, ne plairait pas du tout aux camarades actuels.

http://musiqueetpatrimoinedecarcassonne.blogspirit.com/archive/2016/09/15/arrestations-et-assassinats-des-juifs-de-la-mine-de-salsigne.html

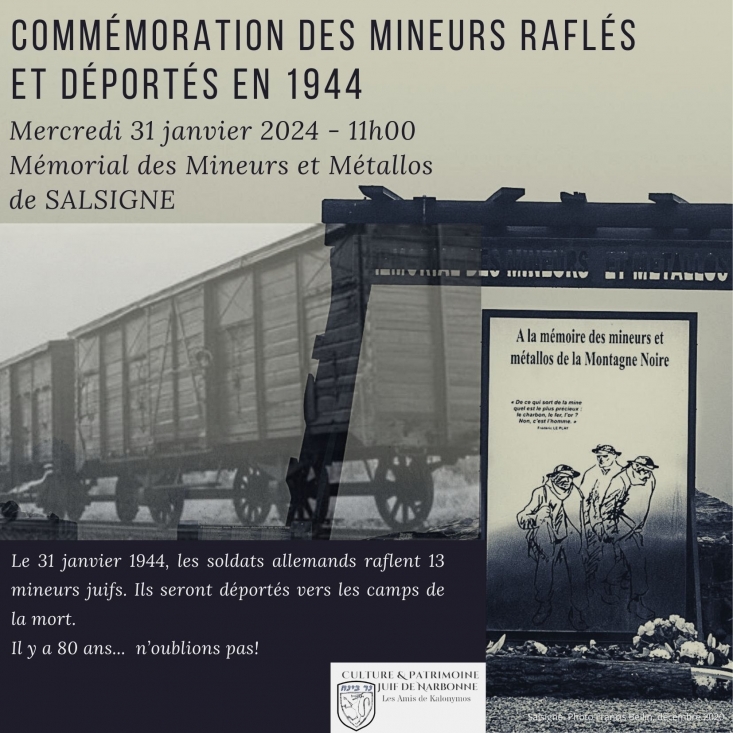

Ce communiqué de presse m'a été transmis. Il est publié in-extenso

"Nous sommes tous des Juifs Allemands" ?

Célèbre cri de centaines de milliers de manifestants en mai 1968 quand la France,horrifiée, découvrit qu'était ainsi défini Daniel COHN-BENDIT, futur député européen ( liste EELV).

31/01/1944....31/01/2024 :

Le 18 mai 1945 (en exécution de la réquisition numéro 254 du juge d'instruction de Carcassonne en date du 12 mai 1945 ) des gendarmes recueillent des témoignages à SALSIGNE à propos de la rafle du 31 janvier 1944 de mineurs-ouvriers ,êtres humains de confession israélite . Un des témoins ---résidant de SALSIGNE---parle à 14 h de <<déportés (....)de race juive allemande >>. Oui , vous avez bien lu : << de race juive allemande >> ! Nous sommes le 18/05/1945 et la guerre est gagnée depuis le 08/05/1945. René BACH (qui a piloté la rafle du 31/01/1944 ) est en prison, les panzers ne vont pas revenir mais on parle néanmoins de << race juive allemande >>......Pour combien de temps ? Qu'est-ce que cela sous-entend ?

Par exemple ,pour d'autres mineurs-ouvriers, êtres humains de confession musulmane , ayant rejoint le Corps Franc de la Montagne Noire et tués au combat ( entre autres Meziane TAHAR ,Mohamed BEN BOURENI, Rabia KIMOUN, Ahmed GUERCHOUCHE ) ,oserait-on un jour parler de << race maghrébine musulmane >> ? Quelles rues portent leurs noms ?

Par exemple ,pour les êtres humains de confession israélite ,ayant rejoint le Corps Franc de la Montagne Noire et tués au combat ( entre autres Raymond LEVY-SECKEL,etc...), oserait-on un jour parler de << race juive alsacienne >> ? Quelles rues portent leur nom ?

Par exemple , pour les êtres humains de confession israélite raflés le 24/08/1942 dont un seul survivra (Simon SALZMAN, Chevalier de la Legion d'Honneur ultérieurement) ,reviendra dans l'Aude puis travaillera comme mineur-ouvrier jusqu'à sa retraite ,oserait-on parler de << race juive westphalienne >> ?

Par exemple , pour un être humain de confession chrétienne comme l'Abbé Albert GAU qui sauva de la déportation et des chambres à gaz des centaines de ses << frères >>(pour le citer) oserait-on parler de << race catholique audoise >> ? Les villes de CARCASSONNE et de BRAM se sont heureusement souvenu .....

31 janvier 1944....31 janvier 2024 : 80 années pour 12 mineurs-ouvriers tués en déportation. Et il ne faut pas d'une commémoration ?

____________________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2024