Un enfant est déposé à la porte de l'hospice de Carcassonne, le 20 avril 1818. Sur ces vêtements, un papier est accroché avec l'inscription suivante : "Gaudefroy Lucien, né aujourd'hui 19 avril 1818 marqué au petit doigt de la main gauche, n'est pas baptisé." Ce bébé retrouvera probablement sa mère biologique - Jeanne Marie Louise Gach, née à Floure en 1776 - avec laquelle il vivra à Saint-Couat d'Aude jusqu'à la mort de celle-ci, le 27 août 1859. Nous avançons comme hypothèse que Bouttes soit le nom du père qui ne l'a jamais reconnu. On retrouve ce patronyme dans le Narbonnais...

Lucien Bouttes-Gach poursuit même des études de droit, selon le recensement de 1836. Il sera élu comme maire de Saint-Couat à deux reprises et sous deux noms différents. Entre 1843 et 1848, sous le nom de Lucien Bouttes-Gach et de 1871 à 1874, sous celui de Gaudefroy Bouttes. Ceci s'explique par le fait qu'il ait choisi de modifier son patronyme par jugement du 26 mars 1862.

N'ayant pas d'héritier naturel et ne souhaitant pas que le profit de ses biens fasse l'objet d'un enrichissement, il rédige entre 1847 et 1873 six testaments différents. Le 19 novembre 1873, il institue le département de l'Aude comme son légataire universel. En 1874, Bouttes-Gach met fin à ses jours ; le département devient propriétaire du domaine d'Aussières près de Narbonne - acquis aux enchères par le défunt en 1872, ancienne propriété de M. Mareschal - et du domaine de Saint-Couat, qu'il met en vente aux enchères publiques en mai 1875.

© Le figaro

Domaine d'Aussières (673 ha) : Mise à prix 415.000 francs

Le domaine d'Aussières près de l'abbaye de Fontfroide a été acquis en 1999 par les Domaines Barons de Rothschild (Lafite). Il aura fallu dix ans pour remettre sur pied la production et sortir les premières cuvées, il y a seulement deux ans.

Château de St-Couat (141 ha) : Mise à prix 850.000 francs

Le premier nommé est adjugé en juillet 1875 à MM. Bousquet et Bergasse pour la somme de 415.000 francs. Le second ne sera vendu qu'après une baisse de prix pour 625.000 francs à Joseph Lignières, propriétaire à Ferrals. Le Conseil général dispose d'un gros héritage.

La succession

Le testament spécifie que le département devra s'acquitter de trois legs particuliers dont l'un est ainsi spécifié :

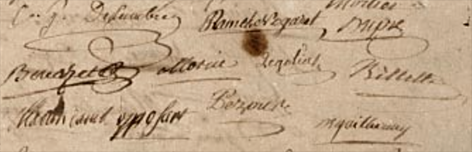

"Je lègue 100.000 francs à tous mes parents du côté maternels au degré successible."

Par voie de presse, la préfecture demande aux parents de M. Bouttes-Gach de se faire connaître. Le 12 août 1875, ils sont 68 a revendiquer cette part de l'héritage. Les neveux et nièces vont intenter un procès afin de toucher en supplément, les 20.000 francs qui leur étaient dévolus dans un testament antérieur datant de 1860 ; le département obtient gain de cause en avril 1878. M. Antoine Marty - avocat et propriétaire à Floure - ami du défunt, réclamera l'exécution des deux testaments de 1852 et 1860 dans lesquels M. Bouttes-Gach lui lègue ses meubles, ses voitures, ses chevaux et ses bijoux. Son nom n'apparaissant pas dans le testament de 1873, le département refusera de lui céder cette partie de l'héritage, arguant que l'antériorité n'a plus de validité. Marty va aller en justice et obtenir gain de cause ; la préfecture interjettera appel. Les fabriques des églises de Saint-Vincent et de Saint-Couat vont elles-aussi réclamer leur part. Le 30 août 1879, elles acceptent les bases de la transaction adoptées en avril, au sujet de la délivrance des legs en faveur de ces établissements.

Les voeux du défunt

Le reste de mes biens, je le lègue au département de l'Aude, pour un hospice sain et élevé. Je souhaite que ma fortune serve à but d'utilité publique et non a assouvir des cupidités particulières.

Les problèmes d'apurement de la succession Bouttes-Gach durèrent plusieurs années... Le Conseil général chercha néanmoins le meilleur moyen pour faire respecter les voeux de son bienfaiteur. En janvier 1876, Justinien Capmann propose d'affecter la somme provenant de la succession à la création d'une école des arts et métiers dans l'Aude. Cette proposition ne sera pas retenue ; M. le préfet fait étudier par l'architecte départemental M. Desmaret, un projet ayant pour but la création d'un asile où tous les secours que peut réclamer l'humanité dans tous les cas de maladie à tous les âges, seraient donnés gratuitement.

© Polices mobiles

L'asile en 1942, en bordure de la route de Toulouse

La construction de l'asile

Entre le décès de M. Bouttes-Gach et le début des travaux de l'asile, il s'écoulera huit années de procédures, commissions et autres atermoiements. En 1880, plusieurs propriétaires offrent des terrains pour l'édification du futur hospice. Priorité est donnée aux terres de MM. Albarel et Cabrié situées en bordure de la route de Toulouse, si les fouilles dans le sol révèlent l'existence d'une eau suffisante pour les besoins de l'asile. A défaut, ce seront les terres de M. Combes-Gaubert à l'Estagnol ou celles de Mme Riscle à la Gravette qui seront choisies.

Le 16 juillet 1881, l'entreprise de maçonnerie de Michel Cau se voit confier la construction des bâtiments pour un montant de 135.000 francs. Le 26 août 1882, la même entreprise doit réaliser la platrerie, la charpente et le dallage pour 16.000 francs. Enfin, les travaux de menuiserie, parquets et serrurerie sont dévolus à M. Falcou pour 30.000 francs. Au total, ce sont 183.000 francs + 2000 francs d'imprévus.

Deux sociétés ont offert de fournir des appareils pour l'installation du gaz : M. Flander de la Cie Néerlandaise et directeur de l'usine à gaz de Carcassonne ; M. Huguet, appareilleur à Carcassonne. Malgré le devis avantageux de ce dernier, l'offre de M. Flander est retenue car la Cie Néerlandaise réalisera la canalisation extérieure de 400 mètres à ses frais.

L'acquisition d'une horloge avec cloche en raison de l'éloignement de l'asile avec le centre de la ville est conclue de gré à gré - selon l'usage pratiqué dans les communes de l'Aude - avec le sieur Péghoux, horloger à Carcassonne. Celui-ci sera chargé de la maintenance pour une durée de dix ans.

Afin d'honorer la mémoire du généreux bienfaiteur, un buste prendra place au milieu du vestibule. On demande à M. Malbret - photographe à Carcassonne - la reproduction d'un cliché de M. Bouttes-Gach. Il est question de rechercher un sculpteur parisien, puis de s'offrir les services de M. Godin, auteur des sculptures ornant le fronton du Palais de justice. En 1883, M. Injalbert de Béziers tient l'affaire.

Le 12 janvier 1881, les élus du Conseil général se prononcent sur la construction d'une chapelle à l'intérieur de l'asile. Au sein de l'assemblée départementale, l'hostilité des libres-penseurs gagne à une voix de majorité contre ce projet. Ils indiquent que jamais M. Bouttes-Gach n'a évoqué cette résolution dans son testament, qu'il ne devait pas être si croyant pour s'être suicidé et que la création d'une chapelle catholique exclue de fait les mahométans et autres religions. L'économie réalisée sur ce poste de dépense permettra, selon eux, la création de lits supplémentaires. Les défenseurs de la chapelle fendent cet argument en mettant en avant les contradictions budgétaires, avec la création d'une maison du jardinier pour 18.000 francs.

L'administration

Les sept membres nommés par le Conseil général administrent l'asile. Leurs fonctions sont bénévoles et leur mandat renouvelé par cinquième chaque année. Ils sont rééligibles. Le 14 janvier 1885, M. Jean-Baptiste Progent - Officier d'administration des bureaux de l'intendance, en retraite - est nommé comme directeur. M. Antoine Lauze lui succédera en 1901. Le fonctionnement financier de l'asile est assuré par l'encaissement de 24 bons du trésor pour 240.000 francs et d'un nouvel achat de rente pour 711.000 francs placés à 5% sur l'état.

En 1886, l'asile accueille 40 pensionnaires. Les repas coûtent 1,40 francs par pensionnaire ou 400 francs par an. L'excédent de recette se monte à 3.800 francs. Il est observé que le tarif de 0,80 franc pour deux repas est bien faible pour proposer de la qualité. A moins que le jardin n'améliore l'ordinaire, les pensionnaires risquent fort de manger plus souvent des patates que de la viande.

"C'est l'heure du déjeuner qui a lieu à 11 heures et demi. Nous avons vu défiler devant nous les pensionnaires au moment où ils se rendaient au réfectoire. Ils étaient tous convenablement vêtus et paraissent en général disposés à faire honneur au déjeuner, dont le menu était ainsi composé : soupe au jus, plat de haricots et figues sèches. Ce repas avait été précédé d'un premier déjeuner qui avait eu lieu à huit heures et demi et qui était composé d'une soupe au lait. Le dîner du soir comprenait un plat de pois au jambon et une salade. Telle était la carte de ce jour, et certes elle n'avait pas été dressée pour la circonstance. Les convives ont pris place autour d'une table reluisante de propreté. A côté du couvert chaque pensionnaire avait une large rondelle de pain blanc et frais dont la croûte dorée des plus appétissantes et une bouteille de vin de demi litre.

Les dortoirs, vastes et aérés, présentaient une double rangée de lits parfaitement alignés et dont la régularité aurait plus au sergent de chambrée le plus exigeant. La lingerie, aux étagères bien garnies et pourvues de casiers numérotés, renferme les objets appartenant à chaque pensionnaire. La cuisine, les magasins pour conserver les provisions font plaisir à voir. Tout indique une surveillance méticuleuse de la part du directeur, un souci très réel de la conservation du matériel et du bien-être des pensionnaires.

La vérité nous oblige à ajouter que ce n'est pas cependant des témoignages unanimes de satisfaction que l'on recueille de la part des habitants de l'Asile. Ils se plaignent, en général, de ce que la nourriture est moins bonne que les années précédentes. Les plats de viande qui ont été supprimés du programme sont regrettés par ceux qui ayant été habitués à un meilleur régime dans les premiers temps ne peuvent pas s'expliquer la diminution apportée à leur bien-être, ce qui prouve que le bonheur n'est pas de ce monde.

(La Fraternité de l'Aude / 8 juillet 1887)"

L'Asile au fil du temps

En 1884, l'asile de Bouttes-Gach devient pour un temps une annexe de l'hôpital général de Carcassonne afin d'accueillir les malades touchés par le choléra. Ils y sont mis en quarantaine et soignés jusqu'à la fin de l'épidémie. Le 19 octobre 1906, M. Fondi de Niort signale la ruine prochaine de l'asile de Bouttes-Gach. Les réparations étant considérables, il propose de le supprimer et de donner les soins à domicile. On décide finalement de faire les réparations les plus urgentes. Le 23 avril 1909, on propose la transformation en partie de l'asile en une école professionnelle pour les pupilles de l'assistance publique.

Guerre 14-18

L'asile de Bouttes-Gach est aménagé en annexe de l'hôpital le 16 novembre 1915 pour les soldats contagieux, jusqu'au 29 septembre 1919. 277 soldats allemands y seront internés.

Guerre 39-45

L'asile est transformé en caserne pour le GMR Minervois qui s'y installe le 16 novembre 1941. Après la création de la Milice Française à Carcassonne en 1943, ce sont les troupes de la Franc-garde agissant contre les maquis qui occupent Bouttes-Gach.

A La Libération, la Résistance prend possession des lieux avant que le 1er juillet 1945, la CRS 163 n'en fasse sa caserne.

La fin de Bouttes-Gach

L'incendie de l'asile de Bouttes-Gach

En 1976, un violent incendie détruit l'ancien asile de Bouttes-Gach. La CRS s'installe dans de nouveaux locaux, route de Narbonne. Le 15 septembre 1980, le département cède à la ville, suivant estimation des Domaines, un terrain de 1980 m2 sur lesquels se trouvent les anciens ateliers de l'ex-caserne de CRS. Dans ces bâtiments ont envisageait de loger le Foyer du Méridien. Finalement, les bâtiments ruinés seront rasés et on construira sur leur emplacement la résidence du Méridien. Aujourd'hui, on a oublié qu'un enfant abandonné aux portes de l'hospice en 1818 a ensuite légué une immense fortune pour le bien-être des vieillards les plus démunis. Plus rien sur ce site n'indique la mémoire de Lucien Bouttes-Gach, bienfaiteur du département de l'Aude.

© Google maps

La résidence Méridien sur l'ancien asile Bouttes-Gach, en 2016

Sources

Cet article a nécessité deux jours de travail de recherche et de synthèse. Il a été rendu possible grâce à la consultation des délibérations du Conseil général de l'Aude entre 1875 et 1883, des journaux locaux, de l'état civil et du recensement sur le site en ligne des archives de l'Aude. C'est donc comme presqu'à chaque fois, un travail de fourmi auquel l'auteur s'est livré. Il vous est demandé - si vous deviez vous servir de ces informations - de le citer. Nous comptons sur l'honnêteté morale des lecteurs.

_______________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2016