On emprunte aujourd'hui des artères dans Carcassonne, sans savoir bien des fois quelle fut la vie de celui ou de celle qui en porte le nom. Le temps fait son oeuvre et l'oubli se creuse inexorablement ; quand la génération contemporaine de ces personnages s'éteint, plus personne ne s'intéresse à eux. On saura toujours qui fut Napoléon 1er mais, au niveau local, l'ignorance et le manque de curiosité sont tels que l'avenir apparaît des plus sombres les concernant.

Depuis le 10 février 1967, l'avenue qui borde le Canal du midi depuis le boulevard de Varsovie jusqu'à l'allée d'Iéna porte le nom de

Pierre Charles Lespinasse

Né le 11 décembre 1885 à Mussidan (Dordogne), Pierre Charles Lespinasse passe avec succès le concours des Ponts et chaussées. Avant la Grande guerre, il est affecté à La Réole puis à Agen. Mobilisé en 1914, il est gravement blessé à la tête par une pièce d'artillerie en Champagne le 25 décembre 1915. Il recevra quelques temps plus tard la Légion d'honneur pour ses actes de bravoure sur le champ de bataille. Après avoir épouse le 8 juillet 1919 Suzanne Claret dont il aura deux enfants : Guy et Ginette. Cette dernière exercera pendant de très nombreuses années comme professeur de danse à Carcassonne.

Le couple Lespinasse arrive à Carcassonne en 1920 où Pierre Charles est nommé comme Ingénieur des Travaux publics affecté au Canal du midi. Initié en 1907 dans une loge maçonnique d'Angoulême, il rejoint les Vrais amis réunis à Carcassonne dont il sera le Vénérable. Homme de gauche, il se présente aux élections sous l'étiquette socialiste, mais refuse au second tour la fusion avec les communistes laissant la victoire à la liste Radicale.

Le suspect de Vichy

Sa participation avant guerre à 31 groupements divers avec pour rôle celui de président, vice-président, membre, etc... le rangea directement dans le collimateur du régime de Vichy. Il n'était pas bien vu d'être membre du parti socialiste et Franc maçon de surcroît à cette époque. Sur ordre de Vichy, il est contraint de se démettre de la Franc-maçonnerie ; cette information est largement diffusée dans les journaux locaux afin que cet opposant au régime soit marqué comme les juifs plus tard, avec leur étoile de David. Le journal collaborationniste de Doriot (ancien du Parti Communiste et fondateur du PPF) écrit que Lespinasse doit quitter ses fonctions d'Ingénieur des Pont et chaussées. La machine à broyer s'emballe... Faisant fi de ses actes héroïques en 14-18, le maréchal Pétain le raye de la Légion Française des Combattants, le 26 septembre 1941. Le 7 septembre 1941, c'est un inspecteur de police et son adjoint qui viennent perquisitionner chez lui. Sa présence au défilé Républicain à la statue de Barbès le 14 juillet 1942 n'arrange rien à sa situation ; il est déjà fiché politiquement.

Le 30 novembre 1942, le préfet Freund-Valade nommé par Vichy passe un coup de téléphone à l'ingénieur en chef de son service :

"M. Lespinasse, ingénieur à Carcassonne, est un gaulliste notoire, acharné, qui ne cesse de faire de la propagande et comme il le fait à haute voix, je vais prendre contre lui les sanctions les plus graves que mon autorité ma permet d'employer. J'avise son directeur de service."

Le 21 janvier 1943, sa maison est à nouveau perquisitionnée.

Le Résistant

L'action résistante de Charles Lespinasse dans la clandestinité débute le 15 avril 1943. Un mois après, il devient le chef de résistance du journal "Combat" et reçoit régulièrement à son domicile des combattants de l'ombre. Le comité de Salut Public se constitue avec Blasi et Morelli ; ce dernier, Procureur de la République de Carcassonne dénoncé par le préfet de l'Aude Freund-Valade ne reviendra jamais du camp de concentration. La place devant le tribunal porte son nom. Le 13 juillet 1943, Lespinasse figure sur la liste de 24 personnes à arrêter. C'est la Milice Française qui la présente au préfet.

Traqué par la police et la Milice de Carcassonne et pisté par la Gestapo, Charles Lespinasse quitte Carcassonne par le train, le 12 septembre 1943. Après un bref séjour à Limoges, il reste jusqu'au 10 octobre à l'hôtel des voyageurs de Peyrat-le-Château dans la Haute-Vienne avant de redescendre à Toulouse. Là, il laisse sa femme et ses enfants, rejoint l'Ariège pour tenter de passer en Espagne par l'Andorre afin d'atteindre Alger. Arrêté par une patrouille Allemande alors qu'il gravissait avec ses compagnons le sentier menant au Port de Siguier, à la frontière avec l'Andorre, il est incarcéré à la prison de Foix. Après un séjour à la prison Saint-Michel de Toulouse, il transite par Compiègne avant d'être déporté le 17 janvier 1944 à Buchenwald.

La déportation

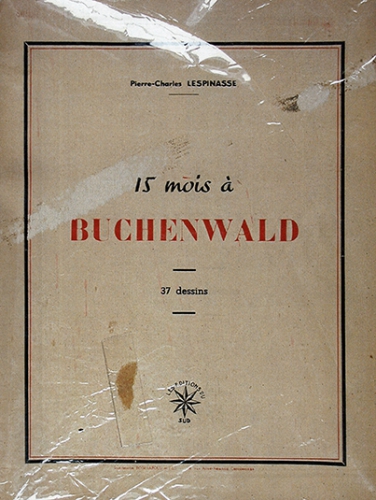

Pendant toute la durée de sa détention, Charles Lespinasse prendra de gros risques en notant précisément sur un carnet caché dans la doublure de sa veste, l'organisation, les plans et la vie à Buchenwald. Ce document exceptionnel est consultable aux Archives départementales de l'Aude.

Après sa libération le 23 avril 1945, il est hospitalisé pendant un mois dans un établissement américain en Allemagne. A son retour le 28 mai 1945 à Carcassonne, il raconte :

« Je descendais du wagon dans un état de faiblesse lamentable. La barbarie nazie avait fait de moi un homme diminué, au visage barbu, ne portant sur ses os qu’une peau infiniment petite. J’avais l’aspect d’un vieillard qui conserve la vie par son regard, son bon moral, sa confiance. J’oubliais un instant que j’étais un déporté dans un état physique impressionnant, sinon effrayant par ma terrible maigreur. »

Lespinasse reprit, après quelques mois de repos, ses activités d’ingénieur au Canal du Midi jusqu’à sa retraite le 1er juillet 1949. Aux élections municipales d’octobre 1947, il mena à Carcassonne la liste SFIO qui subit un échec sévère qu’il ne supporta pas. Il abandonna aussitôt son mandat de conseiller. Faute de majorité stable, le conseil municipal fut dissous le 17 mars 1950. Lespinasse fut nommé membre de la délégation spéciale chargée d’administrer la ville : ce sera sa dernière participation à la vie politique de Carcassonne. Son état de santé se dégrada car il avait contracté en Allemagne la tuberculose. Il abandonna ses fonctions dans plusieurs associations, notamment les HLM de l’Aude dont il présidait le conseil d’administration. Fin 1953, il quitta sa charge de vénérable des Vrais Amis Réunis qu’il avait occupée au total pendant une vingtaine d’années. Une des dernières manifestations à laquelle il participe est le congrès de l’Association des combattants volontaires de la Résistance qui se tint à Carcassonne le 5 décembre 1954 : le général Ginas, compagnon de la Libération, lui remit la croix de Commandeur de la Légion d’Honneur. Trois ans plus tard, en septembre 1957, Lespinasse fut élevé à la dignité de Grand Officier. Il décéda le 5 avril 1959. Au cimetière deux discours furent prononcés par Pierre Rives, au nom des déportés, et Jules Fil*, maire de Carcassonne, qui déclara notamment : « Le devoir, c’était pour lui le mot clé qui réglait sa conduite et quand il avait choisi plus rien ne pouvait le déterminer à revenir en arrière. » (Récit de Paul Tirand)

Pensées de Charles Lespinasse

La guerre

La guerre est la destruction de la chaumière, de la maisonnette, du bourg, des hameaux, des villages, de la ville, des régions, des nations, des usines, des industries, de l'existence, des places-fortes de terre, aériennes et navales, un défi à la vie, un abandon de soi-même, un mépris de l'esprit humanitaire, un progrès pour la mort, rend ridicule la Société des Nations, l'anéantissement de la concorde, de la collaboration, de l'entente internationale, la domination du capital, le travail au service du néant, au lieu de la beauté de l'art sous toutes ses formes, des prodiges de l'énergie de l'homme pour la suppression des autres, la défense d'un peuple, la préservation de ses droits, de ses coutumes, de sa race, de son régime, de ses moeurs, de ses usages, un devoir illusoire et patriotique qui n'est parfois qu'une haine d'étrangers, l'instruction et l'intelligence au service d'une technique meurtrière, la jeunesse met sa bravoure devant un matériel de feux, de lance-flammes, de balles, de grenades, de mines, de bombes, d'obus, de projectiles, de mitraille, de fusées ; l'agrandissement du territoire, les richesses des autres pays, l'ambition des colonies, l'espace vital, la protection de certaines puissances, la domination des états, la dictature des hommes politiques et de l'armée, la création du néant et non le rêve de la prospérité et du bonheur, l'extermination de l'être humain, la douleur dans la famille, le fléau de l'Humanité.

La paix

La Paix entre les nations est la suppression de la guerre, la préservation de l'individu, le maintien de la famille, la prospérité des Etats.

La Paix est l'ennemie de la barbarie, de la sauvagerie, de la jungle, de la brutalité ou de la force brutale, de la violence, de la terreur, des dictatures.

La Paix est l'amie de la conservation de soi-même, du sentiment familial, du patriotisme sain et sans haine, du respect des autres et de la concorde dans le monde.

La Paix est la noblesse du coeur, le symbole de l'hospitalité, le temple de la fraternité, l'esprit de solidarité, la source du bien-être, le prélude du bonheur.

La Paix ce sont les facultés au service du progrès humain, le génie bienfaiteur des peuples.

La Paix est la justification du droit à la vie, l'épanouissement de la jeunesse et la liberté d'un régime.

La Paix intégrale est l'union sincère et durable de toutes les matières et le triomphe de l'humanité.

Sources

Histoire contemporaine en Languedoc

15 mois à Buchenwald / C. Lespinasse

___________________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2016