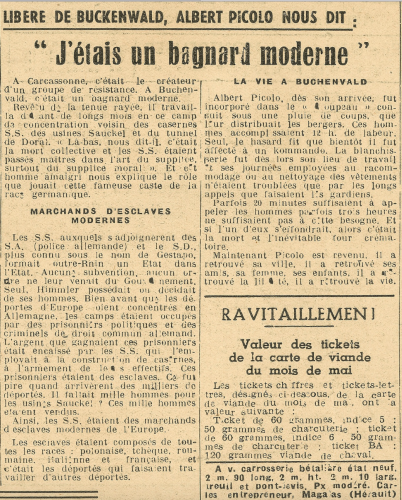

S'il est inutile de vous présenter la vie du poète Joë Bousquet, alité jusqu'à sa mort dans une chambre de la rue de Verdun suite à une grave blessure de guerre, il nous est apparu intéressant de nous pencher sur le cas de son amitié avec Jean Mistler. La complicité intellectuelle entre les deux hommes débute alors qu'ils sont tous les deux élèves au lycée de Carcassonne.

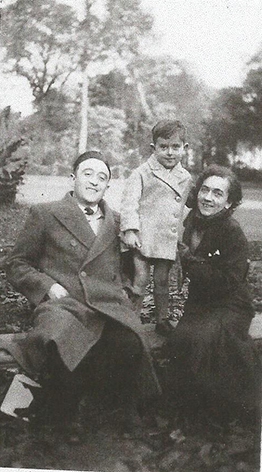

Jean Mistler et Joë Bousquet au lycée de Carcassonne

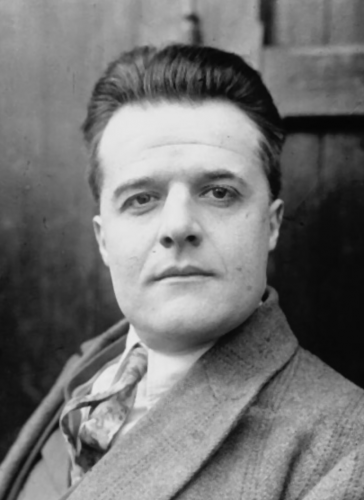

Les origines de Jean Mistler sont Languedociennes par sa mère et Alsaciennes par son père ; ce chef de famille qui ne s'occupera guère de lui. Il fait d'abord ses études à l'ancienne école royale de Sorèze dans le Tarn - fort connue pour sa rigueur, ses traditions quasi militaires. Là, on défendait l'idéal de l'Ancien Régime. C'est d'ailleurs le seul établissement en France possédant encore une statue de Louis XVI dans son jardin. Le jeune Mistler est un brillant élève qui fait sa scolarité ensuite à Castelanudary et Carcassonne avant de préparer le concours d'entrée à l'École Normale Supérieure au lycée Henri IV à Paris.

À Carcassonne, Joë Bousquet - dont la famille est issue de la bourgeoisie catholique - se révèle être un esprit vif et brillant. Coureur de jupons et aimant la bagarre, sa vie d'avant guerre lui promettait un avenir au sein de l'armée plutôt que dans les lettres. C'est tout du moins ce qui transparaît dans les mémoires du chanoine Gabriel Sarraute, qui fut un peu son confesseur.

La Grande guerre

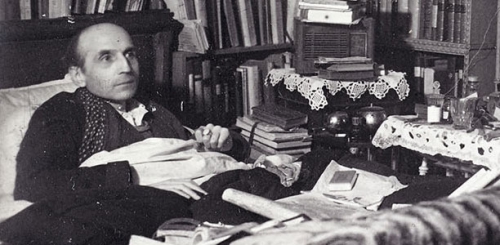

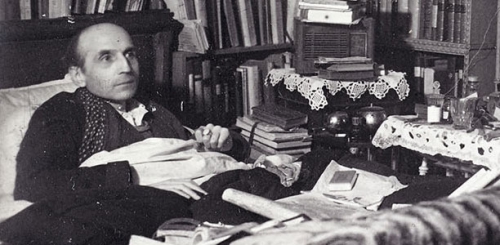

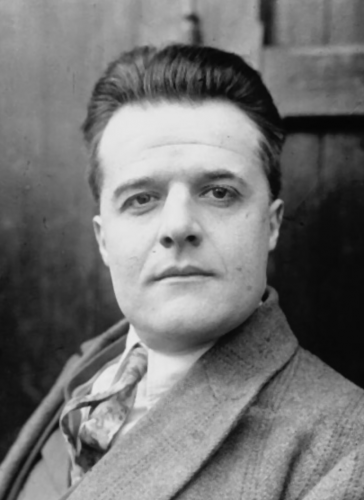

© lepervierincassable.net

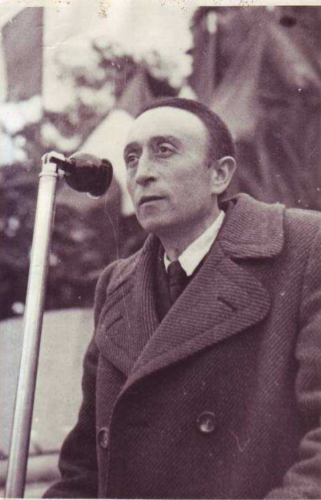

Joë Bousquet

Ce conflit qui ne devait durer que quelques semaines brisa la vie de bien des hommes qu'ils fussent anonymes ou illustres. Évitant de peu la mort grâce au courage d'Alfred Ponsinet, le lieutenant Bousquet du 156e régiment d'infanterie reviendra à Carcassonne, totalement paralysé des membres inférieurs. Pour ses actes de courage au combat, il recevra la Croix de guerre, la médaille militaire et la légion d'honneur.

Jean Mistler n'a que 18 ans lorsqu'il se retrouve incorporé dans le 9e régiment d'artillerie de Castres. Après l'offensive du 20 février 1918 vers Vitry-le-François, il passe sous-lieutenant. Au sujet de l'armistice, il écrira : "La France commença à perdre la paix, le lendemain du même jour où elle avait gagné la guerre".

Les deux amis - à l'instar de l'ensemble des poilus de la Grande guerre - sortiront de l'effroyable boucherie comme fervents pacifistes. C'est à partir de là qu'il faut comprendre l'attitude de la majorité des Français qui soutiendront l'action de Pétain à partir de juin 1940. N'oublions pas qu'ils avaient en 1938 acclamé Daladier à son retour de Munich, après que la France a signé les accords avec Hitler pour éviter la guerre... Oui, mais ce soutien à Pétain sera diversement apprécié par les deux hommes.

La France occupée

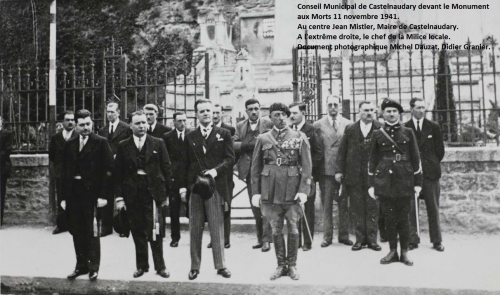

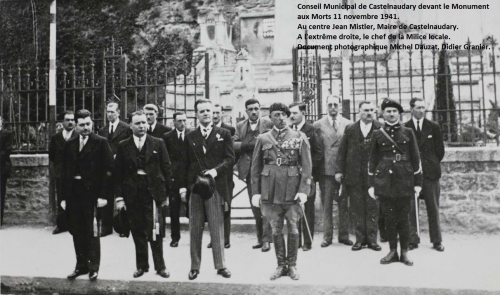

Après la Grande guerre, Jean Mistler occupe le poste d'attaché culturel en Hongrie. Lorsqu'il revient en France en 1925, le ministère des affaires étrangères lui confie le Service des Oeuvres à l'Etranger où il succède à Paul Morand. Membre du parti Radical-socialiste, Mistler entre en politique et se fait élire à Castelnaudary comme député, grâce au soutien des frères Sarraut. A partir de 1932, il est nommé plusieurs fois ministre. Sa plus belle action sera la création de l'orchestre symphonique de la radio, ancêtre de Radio-France. Peu à peu, Mistler fait partie de l'aile droite du parti radical-socialiste... En mars 1940, il vote contre Paul Raynaud et devient l'un des artisans de l'avènement du maréchal Pétain - il votera les Pleins pouvoirs. Le 13 juin 1942, il recevra le chef de l'Etat Français à l'hôtel de ville de Castelnaudary dont il est le maire :

« C'est avec des hommes comme lui que nous referons le pays »

Il débaptise les rues de la cité chaurienne au nom de Barbès et de Gambetta, en les attribuant au vainqueur de Verdun.

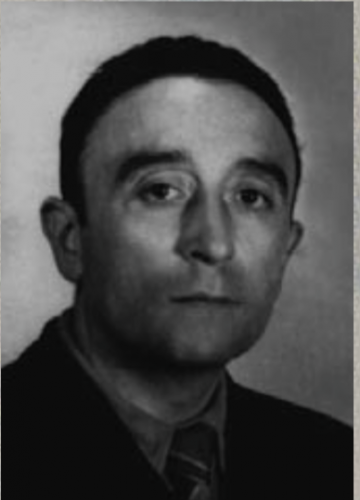

© résistance-caltelnaudary

J. Mistler et son Conseil municipal en 1941

Le maire de Castelnaudary démissionne en 1942 en s'opposant à la politique de collaboration de Laval. Il déclarera quand même le 21 août 1944 :

"Nous avons toujours dit qu'avec de l'intelligence et du travail, notre pays doit se faire de nouveau une place dans le monde. Peut-être si l'on nous avait davantage écouté depuis 4 ans, aurions-nous aujourd'hui moins de chemin à faire pour remonter la pente mais les regrets sont vains... Souhaitons que lorsque l'horrible épreuve que nous subissons prendra fin, les Français ne la prolongent pas encore par leurs divisions".

Jean Mistler ne sera pas poursuivi à la Libération pour avoir soutenu Pétain.

Son ami Bousquet comprend que la création de la Légion des combattants, sert de prétexte au soutien de l'action du gouvernement de Vichy. Pétain souhaitait s'appuyer sur les anciens combattants de 14-18 pour assoir son pouvoir. Si Joë Bousquet adhéra dans un premier temps à la Légion, il s'en affranchit. D'autres comme René Nelli, à l'instar de Mistler, couperont tous liens avec Vichy seulement à la fin de 1942, après avoir eu des fonctions dans la politique locale. Dans une lettre envoyée à Mistler en juillet 1942, Bousquet explique son engagement :

"J'ai cru rêver. Mais comme j'avais eu la naïveté de m'inscrire à la Légion (en même temps qu'Aragon !) et que j'attends une occasion de me faire radier - sans aucune espèce de tapage, tu n'en doutes pas - j'attends la suite de cet incident et j'écrirai à Gélis* qu'étranger, de tout temps, à la politique et n'ayant jamais appartenu officiellement à un parti, je le priais de ne plus me considérer comme faisant partie de la Légion - où j'étais entré sur l'affirmation qu'il s'agissait d'une réunion d'anciens soldats étrangers à la politique... Qu'en penses-tu ? Doit-on envoyer une telle lettre de démission à Vichy ?"

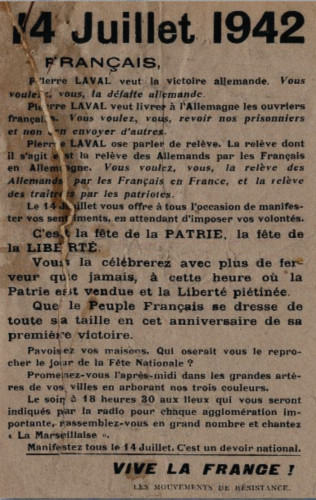

Dans ce courrier extrait de "Lettres à Stéphane et à Jean" par J. Bousquet - préfacé par René Nelli- il est indiqué comme écrit à la date de juillet 1940. Or, cela ne peut pas être vrai. Pourquoi ? Pour la simple raison que Bousquet y soutient le préfet Jean Cabouat qu'il considère comme "un homme très bien" qui évita la bagarre lors de la manifestation du 14 juillet.

"Je ne peux pas finir cette lettre sans te dire un mot de l'ahurissement qui m'a pris ce soir, quand on m'a dit quels efforts étaient menés contre Cabouat. Ça c'est vraiment trop ! Cabota a évité le 14 juillet une bagarre. C'est la première fois que je vois un préfet conquérir les plus hargneux par son attitude. On peut dire - tant il a inspiré de confiance à tous - qu'il n' y aura pas de coup dur à Carcassonne tant qu'il y sera préfet. Depuis longtemps, d'ailleurs, il agissait ici avec la plus grande sagesse. Il est vraiment un homme très bien."

Cabouat a été préfet de l'Aude entre 6 juin1941 et le 16 septembre 1942 ; la manifestation est celle menée par des Républicains contre Vichy, le 14 juillet 1942 à la statue de Barbès. Cela sous-entend que Joë Bousquet n'a quitté la Légion qu'après juillet 1942. * Germain Gélis (Chef communal de la Légion française des combattants et de la Révolution nationale)

La description de l'homme "très bien" contraste avec le récit de Daniel Fabre dans "Histoire de Carcassonne" chez Privat (1984) à la page 263, au sujet des suites de la manifestation résistante du 14 juillet 1942 :

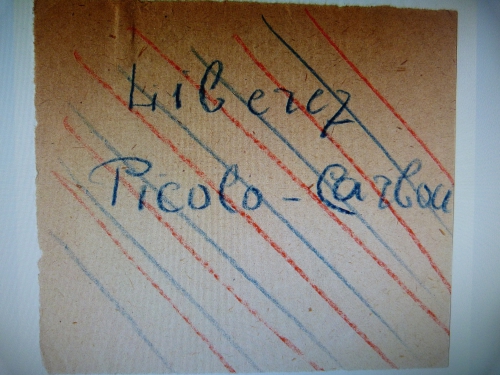

"Ces journées eurent par ailleurs des conséquences néfastes pour la Résistance. Arrestations, assignations à résidence, internements, privèrent le mouvement de ses animateurs. Piccolo, arrêté un temps en juillet 1942 dut quitter l'Aude pour un maquis lozérien. Bruguier fils qui lui succéda à la tête du réseau Combat fut arrêté à son tour. Parti ensuite pour le maquis du Gard, il fut remplacé par Roubaud, assisté de Vals."

Elle contraste également avec une lettre de Jean Cabouat (préfet de la Creuse) du 19 décembre 1940 envoyée à Vichy dans laquelle, il dénonce le Dr Elman Moïse en ces termes :

"La personnalité du Docteur ELMAN s’apparente étroitement à une catégorie d’étrangers qui n’ont nullement appris à aimer la France et qui l’ont au contraire desservi utilisant à leur seul profit l’hospitalité et l’appui qu’ils en avaient obtenus. C’est un métèque « dans le sens de plus antipathique et le plus mauvais du mot." (Source : Mediapart)

Cela n'enlève rien à l'opposition de Bousquet à Vichy et à l'esprit de résistance à la censure littéraire, mené depuis sa chambre de la rue de Verdun avec plusieurs écrivains réfugiés. Bousquet logea des juifs et des artistes pourchassés par Vichy : Julien Benda, Simone Weil, Max Ernst, etc... Peut-être était-il - au pire - obligé de jouer un double jeu pour ne pas éveiller les soupçons. Je me suis toujours posé cette question : Comment entretenir autant d'activités subversives en plein Carcassonne occupé sans être inquiété ? N'ayant pas assez étudié Bousquet pour le moment, je me garderais bien de toute conclusion hasardeuse.

La complicité littéraire

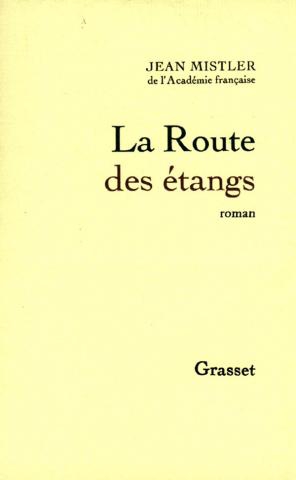

En 1971, l'Académicien Jean Mistler fait paraître chez Grasset "La route des étangs". Or, c'est à partir d'un fait divers que lui avait raconté Bousquet que son ami écrira ce roman. Sur la route des étangs de Leucate, deux fils d'une riche famille du Minervois se tueront dans un accident. Au moment de l'impact, ils n'étaient pas encore décédés et demanderont le secours d'un prêtre. Comme par l'enchantement du Saint esprit, un curé passait par là. C'était un homme de Dieu qui s'adonnait plus au négoce et aux plaisirs qu'aux devoirs de sa charge. Il avait été d'ailleurs défroqué.

La route des étangs

On trouvera cette anecdote dans "Le médisant par bonté" à la page 155 - ouvrage de Joë Bousquet publié en 1947.

Voilà deux esprits littéraires remarquables qu'il nous paraissait important d'étudier dans leurs courbes parallèles et divergentes. L'un eut la vie et le corps brisé par un obus se retrouva dans une chambre, l'autre à qui l'on pardonna de s'être trompé après s'être retrouvé dans une autre chambre (Le conseil National de Vichy), devint Académicien.

Sources

Lettres a Stéphane et à Jean / 1975

Cahier d'histoire de Revel N°20

____________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2016