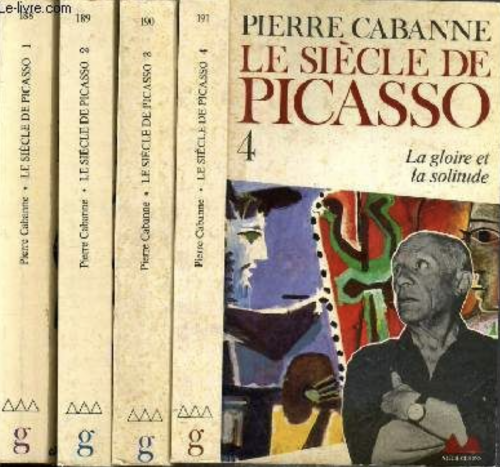

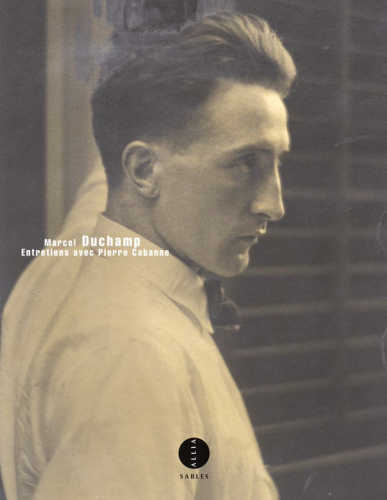

Pas un mot, même une référence. Vous ne trouverez absolument rien à Carcassonne sur la vie et l’oeuvre de Pierre Cabanne. C’est un peu comme si le célèbre critique et historien de l’art, internationalement connu, n’avait jamais existé chez nous. S’il n’y était pas né, s’il n’avait pas fréquenté la chambre de Joe Bousquet et conservé tout au long de sa vie, les amitiés les plus fidèles de Jean Camberoque et de René Nelli. Tout cela a été remisé, oublié et finalement méprisé comme tant d’autres choses dont on n’a cure dans le Carqueyrolles de Bousquet. Pourtant, difficile de passer à côté des écrits et des archives radiophoniques de Cabanne pour qui s’intéresse à l’art. La bibliothèque Nationale de France recense plus de 150 livres sur Degas, Derain, Marfaing, Garouste, Picasso, etc. Sans compter les nombreux ouvrages de vulgarisation, comme Le guide des musées de France paru en 1997. L’homme offrit de magnifiques interviews, dont plus célèbre fut celle de Marcel Duchamp. Que fut réellement Pierre Cabanne ? Ce n’est pas la modeste notice Wikipédia qui put nous renseigner. Copiée à l’envie, on la retrouve sur tous les sites où l’on évoque son nom. Absolument rien à Carcassonne, mais si peu de choses en vérité ailleurs. Nous avons donc tenté de combler cette injuste lacune en rassemblant tout ce qui était épars ; dispersé dans des revues, des journaux. L’étude généalogique fut un point de départ, l’aide des souvenirs lointains de Charles Camberoque favorisa nos investigations. De mots clés en noms propres, nous sommes parvenus à obtenir le nécessaire pour une étude biographique. Pierre Cabanne ne laissa en héritage que très peu de sa vie personnelle, pas même une descendance.

Ici, est né Pierre Cabanne en 1921

Pierre Marie Joseph Désiré Cabanne naît le 23 janvier 1921 à Carcassonne, au numéro 11 de la place Carnot. C’est le siège de la Société générale, où ses parents vivent dans un logement de fonction. Joseph Cabanne (1886-1958), originaire des Pyrénées-Atlantiques, occupe un poste de fondé de pouvoir dans cette agence bancaire. D’un caractère un peu taciturne, le père ne nourrit pas un grand affect pour l’art. La mère, un peu souffreteuse, confie ses douleurs au kiné Magimel. Las de l’écouter se plaindre, ce dernier lui rétorque qu’il n’exerce pas « une entreprise de caresses ». Le couple fréquente la bourgeoisie Carcassonnaise de cette époque et, notamment, la famille du poète Joë Bousquet. C’est vraisemblablement dans ce creuset que naîtra la vocation de leur fils unique pour le dessin. Pierre Cabanne suit ses études au lycée de la rue de Verdun où il a pour camarade, Noël Parayre ; futur cardiologue bien connu à Carcassonne. Après son baccalauréat, il entre à l’Ecole des Beaux-arts de Toulouse et à la faculté des Lettres. Nous sommes au début de la Seconde guerre mondiale ; il a pour professeur Yves Brayer. L’artiste peintre s’est replié dans le Tarn depuis la zone occupée. Aux Beaux-arts de Toulouse, Cabanne fait la connaissance de Michel Goedgebuer et Robert Fachard qui deviendront ses amis. Dans « La nuit folle », Jacques Henric, révèle ses conversations avec Cabanne lors d’un repas. Le Carcassonnais lui explique comment, alors jeune étudiant à Toulouse, il rendait visite à Joë Bousquet dans sa chambre : « Appelé par lui, il le retrouvait à dix heures du soir pour l’aider à trier ses lettres et ses papiers. Dans la journée, il participait à l’exécution de lithographies destinées à illustrer des plaquettes de ses poèmes. » Ce sont précisément deux dessins de Bousquet, réalisés par Cabanne que l’on retrouve dans « La chambre de Joë Bousquet », publié en 2005.

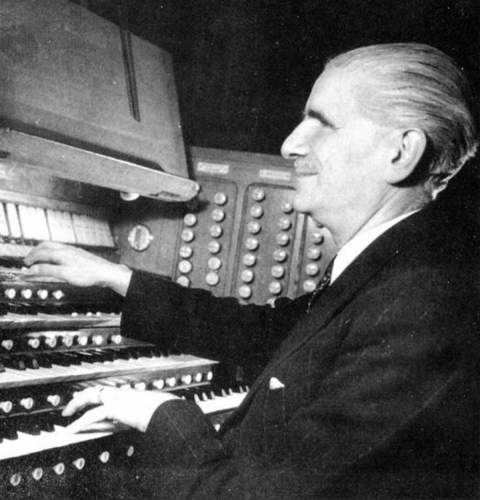

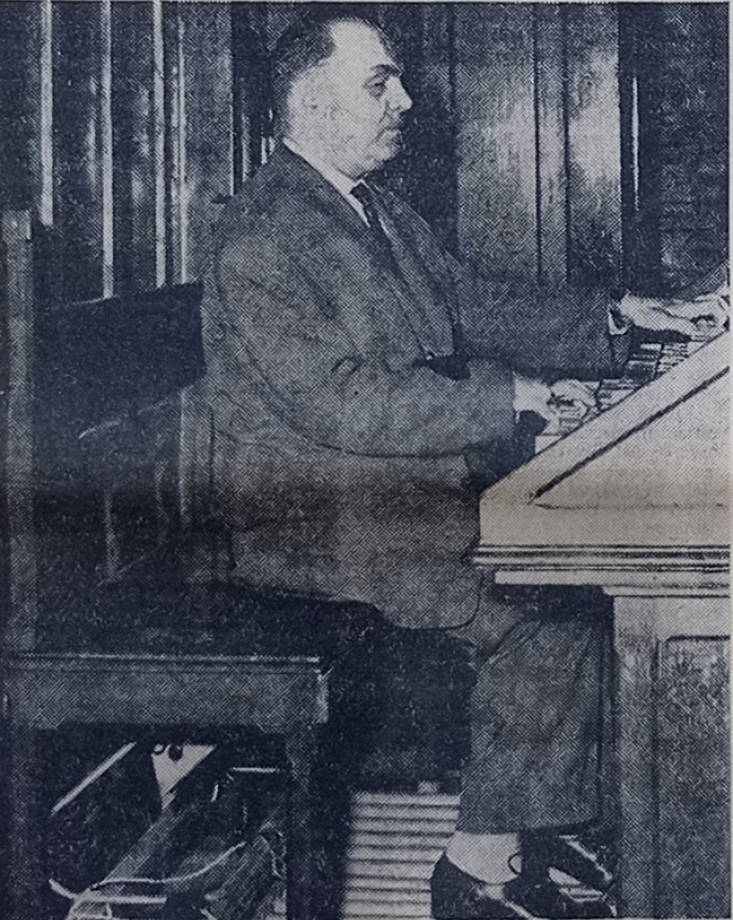

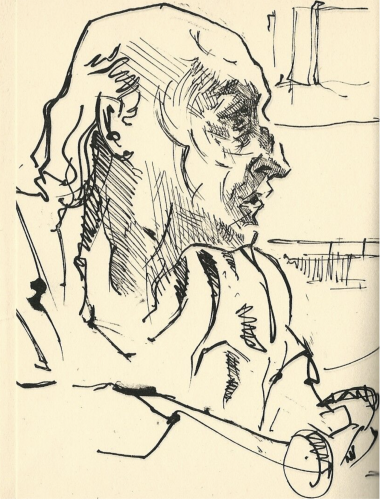

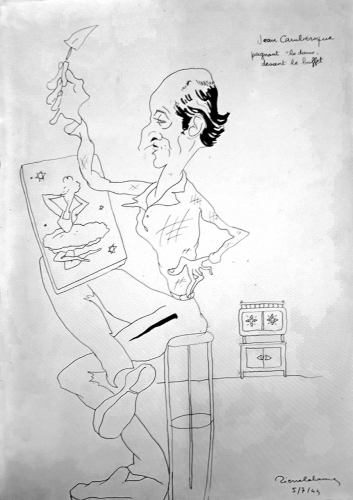

Camberoque par Pierre Cabanne

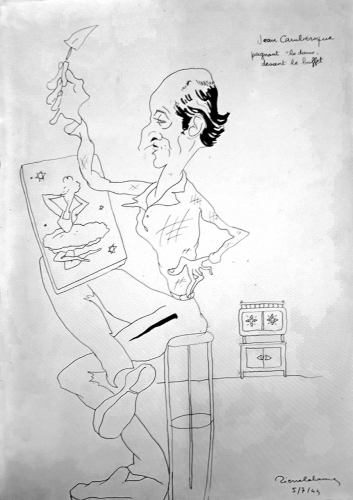

Le fils de Jean Camberoque nous permet d’enrichir cet article d’une caricature de son père, dessinée par Pierre Cabanne en 1944. Le futur critique n’a alors que vingt-trois ans. Après la Libération, Pierre Cabanne monte à Paris et commence à se mettre au service de plusieurs journaux. Dans France-Soir en 1951, on retrouve plusieurs de ses dessins, illustrant des articles artistiques. Trois ans plus tard, l’édition de « Le chemin de croix » de Georges Bernanos s’enrichit de quatorze eaux-fortes signées de Pierre Cabanne. « Le mal du soir » de Joë Bousquet, édité Chez Bordas (autre Carcasonnais), rassemble quatre lithographies de Cabanne. Peu à peu, le dessinateur laisse place au critique d’art. Il publie des articles dans « La Gazette des Beaux-arts » et dans Combat, le journal de la Résistance. Citons à ce titre, l’étude sur Alberto Giacometti.

Joë Bousquet par Pierre Cabanne

Collaborateur des principales revues d’art françaises et étrangères, réalisateur d’émissions culturelles de radio et de télévision, Pierre Cabanne est doté d’une mémoire inépuisable. C’est d’après ses pairs, l’un des plus influents critiques des trente glorieuses. En 1970, il intègre l’Ecole des Arts Décoratifs comme professeur et fonde au sein de l’institution, l’Atelier de rencontre.

Hors du sérieux de ses écrits, Pierre Cabanne jouissait d’une nature blagueuse qu’il partageait avec ses amis lorsqu’il descendait au pays. Charles Camberoque se souvient : « Quand il arrivait chez nous, rue Antoine Marty, il rentrait carrément sur un vélo par la porte d’entrée et traversait la maison pour ressortir par la porte de l’atelier donnant sur la rue de Lorraine. Avec mon père, ils rivalisaient à coups de calembours et autres contrepèteries qu’ils se racontaient inlassablement à chaque fois qu’ils se retrouvaient. Les samedis soir d’été, nous avions l’habitude de partir en campagne faire des pique-nique pantagruéliques qui étaient toujours joyeux et très animés. Nous partions nombreux dans plusieurs voitures. Un jour, ou après avoir soupé dans la campagne des Corbières, nous avions décidé d’aller boire un café dans un village proche, Noël Parayre nous avertit de ne pas déconner. Il était très connu comme médecin dans ce village qui comptait beaucoup de ses patients. Nous étions donc tous restés sérieux mais, dès l’entrée du village, Pierre se mit à prendre un air de gros débile poussant des cris, bavant et se livrant à toutes sortes de délires. Cabanne attirait tous les regards et à leur tête, nous voyions ce que les gens pensaient. Voilà le docteur Parayre qui promène un de ses patients en grande difficulté. Voilà l’humour typique de Pierre ! Lui et René Nelli parlaient régulièrement d’aller faire les fcos à Limoux, mais ils ne l’ont jamais fait. »

© Charles Camberoque

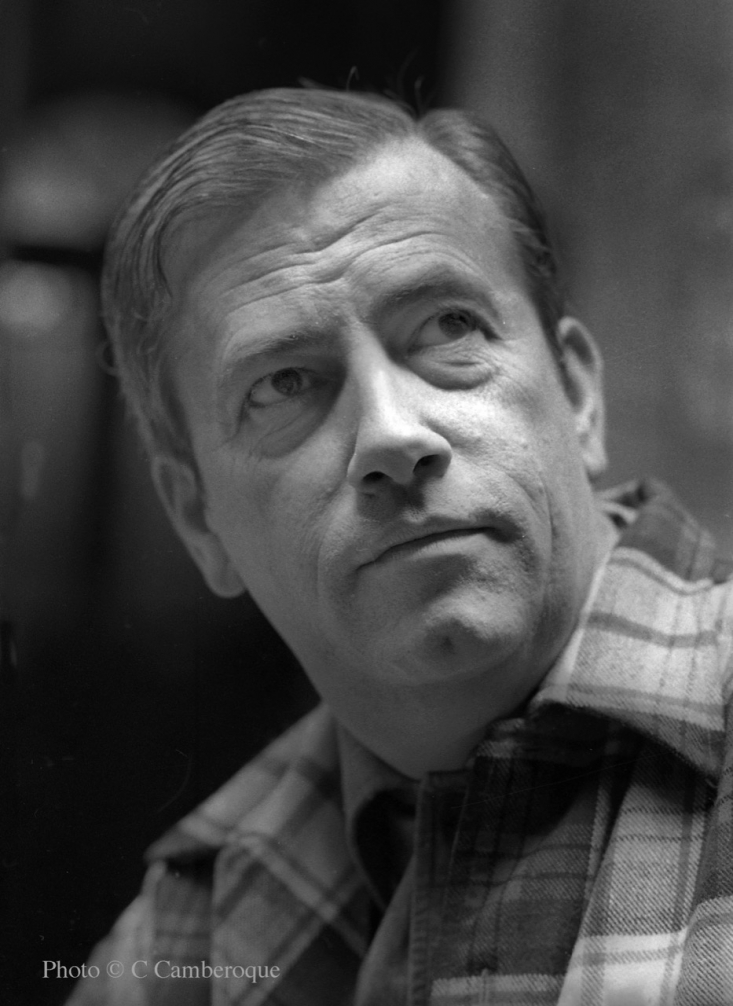

Pierre Cabanne en 1973

Doté d’une grande intelligence, Cabanne n’a pas sa langue, ni sa plume dans sa poche. L’oubli dans lequel il est tombé à Carcassonne, peut s’expliquer par une vieille rancune des Carqueyrollais à sa personne. Le critique d’art s’est toujours insurgé contre les héritiers des tableaux de la collection Joe Bousquet, amis du poète. Vers 1960, ces derniers sont allés tous revendre les toiles des surréalistes au lieu de conserver toute la collection au musée de la ville. Pierre Cabanne en voulait tout particulièrement à James Ducellier, d’avoir vendu des Max Ernst pour s’acheter des camions de transport de vin pour son entreprise. Autant dire qu’ici – je suis bien placé pour le savoir – si vous osez critiquer la bourgeoisie en place, toutes les portes se ferment. Cabanne s’en fichait, il ne devait rien attendre de ces gens qu’il prenait pour des incultes. Toutefois, aujourd’hui, nous aurions toujours au musée une unique collection de Ernst, Fautrier, Masson, Arp, Dubuffet, Picasso, etc.

Pierre Cabanne s’était marié à Carcassonne en 1963 avec Claude Bonnéry. Il décéda le 24 janvier 2007 à Meudon, rue Léonie Rouzade ; le même jour que l’Académicien Jean-François Deniau. Il est inhumé au cimetière de Fanjeaux. Sans enfants, sa collection fut vendue chez Drouot en 2014 et dispersée.

© Charles Camberoque

Exposition à la Galerie Boissière en 1965. Au premier plan, Claude Bonnéry, épouse de Pierre Cabanne. A l'arrière plan, Maurice Sarthou.

"Que l’on parle du Midi, et l’on pense aussitôt soleil, couleurs éclatantes, rigolades, pétanque et jolies filles ; mais il y a un Midi sombre, austère, grave, un Midi où le soleil lui-même est prisonnier de ses propres reflets comme un miroir qui n’aurait reçu que des larmes.

Une lumière glauque éclaire des pierres nues, des troncs séchés, des villages à demi-abandonnés, la mélancolie, la solitude. Le Midi noir se situe entre les étangs de Sigean et de la Nouvelle, la mer, la Clape rugueuse où le cimetière marin des Auzils, qui fut celui de Valéry, balance ses pins pleins de rumeurs sourdes, et les Corbières carcasse grise et rougeâtre clouée au sol par les lames des cyprès. Un poète en a dit l’envoûtement : Joë Bousquet. Un peintre le répète qui fut son ami : Camberoque. Ces deux hommes, le mort et le vivant, ont lié à jamais nos cœurs à ce pays d’ombre, de pierre et de sel.

Il arrive chaque jour que des peintres «montent » du Midi à Paris pour conquérir la capitale ; ici, il s’agit de bien d’autre chose que l’ « à nous deux » ridicule de Rastignac : Camberoque n’est que de passage. Il ne cherche pas à convaincre ou à séduire mais à montrer comment il exprime les longs et fervents dialogues qu’il entretient entre son pays et lui. Il dépose ses tableaux sous nos regards comme les parcelles vivantes du dernier royaume privilégié où une race d’hérétiques a installé ses repaires ; il est non le témoin, l’imagier ou le flâneur qui plante son chevalet dans les bons coins mais le familier des phantasmes ou des mystères qu’il fait lever pour en conjurer la malfaisance et en dresser le constat. Sur le sol cathare les hommes ne composent guère, ils sont tout d’une pièce, inébranlables comme le roc. La peinture de Camberoque leur ressemble, solide et dure, dénuée de concessions et d’artifices ; il est impossible de la délier de ses racines, mais on ne saurait pourtant la considérer comme un produit « régional ». Par ses exigences et ses résonances, son contenu humain, elle atteint l’absolu.

Le désordre et la confusion actuels l’isolent. Elle s’est déployée dans le silence, la voici maintenant, cette œuvre que nous n’imaginions pas aussi sensible sous son écorce, installée en nous, prisonniers involontaires de ses sortilèges. Ne serait-ce point que chaque tableau ne nous rappelle rien d’autre - ni théories, ni maîtres, ni modes – mais qu’il dépouille le réel de ses apparences pour le revêtir d’une chair nouvelle. Il y a toujours, Degas le disait, un peu de sorcellerie dans la création. Toute œuvre d’art est à la fois engloutissement et délivrance, corps arraché à la terre qui l’enlisait ; l’univers minéral de Camberoque nous rend complices d’un étrange phénomène : son œuvre est désormais la nôtre parce que nos regards n’auraient pu l’imaginer." Pierre Cabanne.

Galerie Boissière Expo du 4 Mars au 3 avril 1965

________________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2023