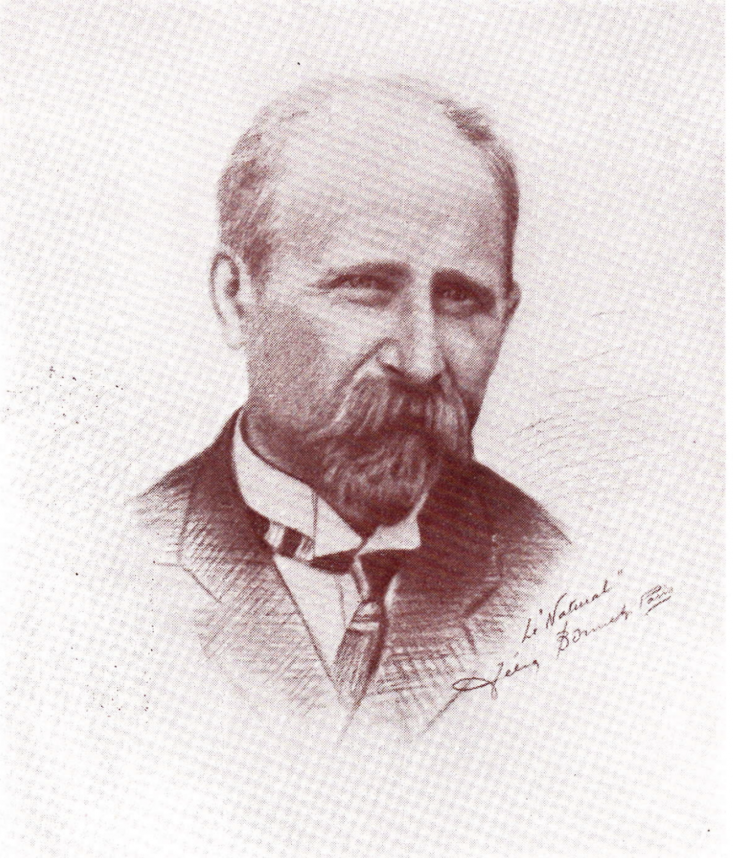

André Erasme Morelli naît à Bastia le 5 juin 1875. Après des études de droits à Paris, il exerce pour un temps la profession d’avocat avant d’être nommé juge suppléant à Bastia à partir du 10 novembre 1906. Le juge magistrat occupe quelques mois ces fonctions. Le 19 octobre 1909, c’est à Gray en Haute-Saône qu’il pose ses valises en qualité de substitut du procureur du tribunal de cette ville. Inscrit au tableau d’avancement de la magistrature, André Morelli bénéficie dès le 10 avril 1913 d’une promotion. Le voilà désormais procureur de la République à Narbonne. D’un point de vue plus personnel, il se marie dans la sous-préfecture audoise avec Odette Guiornaud qu’il avait rencontrée à Gray.

Son arrivée au tribunal de 1ère instance de Carcassonne remonte au 30 mars 1925. Le couple Morelli habite 3, boulevard du canal ; actuellement, boulevard de Varsovie. Durant les quinze années où il représente le ministère public dans notre ville, il se montre un ardent défenseur des valeurs républicaines. Sa notoriété dépasse les frontières du Palais de justice. Homme droit et respecté, André Morelli fréquente les francs-maçons carcassonnais ; ce sera l’une des causes de ses futurs ennuis avec les collaborateurs et autres partisans du gouvernement de Vichy. Après la défaite de juin 1940, le procureur fait valoir ses droits à la retraite ; il est alors âgé de 65 ans. Son activité de magistrat cesse définitivement en novembre 1940, soit quelques mois après l’arrivée au pouvoir de Pétain. Sa retraite lui permet de ne pas avoir à se soumettre au serment d’obéissance au chef de l’Etat ; serment qu’il aurait sans doute refusé de prêter en faveur d’un régime anti-républicain et autocrate. Cela ne lui évite pas pour autant d’être frappé par l’arrêté du préfet de l’Aude, condamnant les opposants politiques de Vichy. Après le succès de la manifestation républicaine du 14 juillet 1942 devant la statue de Barbès, interdite par Vichy, la répression allait s’abattre contre ceux qui y avaient participé : le député Henri Gout, le sénateur Michel Bruguier ou encore le syndicaliste Albert Picolo. André Morelli est d’abord mis en résidence surveillée à Axat le 26 octobre 1942. Le préfet Marc Freund-Valade, bras armé d’un régime d’extrême droite, alourdit la sanction envers un homme âgé à la santé fragile. Il prononce son internement administratif le 1er décembre 1942 au camp de Saint-Sulpice-la-pointe, dans le Tarn. Si Morelli parvient à obtenir sa libération en janvier 1943, les sanctions prises à son encontre éveillent l’attention des Allemands. La divulgation de ses idées gaullistes et de son appartenance à la franc-maçonnerie par M. Quitte, commissaire aux questions juives de Carcassonne, ont fait les échos du journal antisémite « Je suis partout ». Sur ordre du KDS de Montpellier, la police allemande se saisit d’André Morelli chez lui, le 8 septembre 1943. Détenu à la caserne de la Lauwe à Montpellier, il est expédié au camp de Compiègne. Le 20 juin 1944, il fait partie du convoi de déportés en direction du camp de concentration de Dachau en Allemagne. Il n’en reviendra pas. Touché par l’épidémie de Typhus, il meurt le 17 février 1945 à l’intérieur du block 30, chambre 4. Il est incinéré le même jour. Le jardin sur le devant du Palais de justice de Carcassonne porte le nom de Square André Erasme Morelli.

_________________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2025