Un nouveau quartier résidentiel se développe à l’Est de la Ville basse au milieu du XIXe siècle, autour du Palais de justice. De nouvelles rues tirées à l’angle droit, selon le plan d’alignement (aujourd’hui, Plan Local d’Urbanisme) voté en 1869 par la municipalité, sont crées dans le prolongement de la Bastide. Afin de les dénommer, on ne fait qu’ajouter le mot Neuve devant le nom de la rue qu’elles prolongent : St-Vincent (4 septembre), St-Jean (Liberté) et Ste-Lucie (République). Ces trois artères du Faubourg du Palais s’appelleront respectivement ensuite Strasbourg, Alsace et Mazagran. Au fur et mesure, le nouveau quartier s’étend vers le nord jusqu’à arriver au midi de l’actuelle rue Antoine Marty. A cette époque, cette dernière est appelée rue des jardins, en référence aux nombreux maraîchers qui occupent les parcelles de la plaine Saint-Nazaire et sur lesquelles on bâtira le quartier de La Prade. Elle ne prendra le nom du maire et bienfaiteur des pauvres de la ville Antoine Marty qu’en 1901.

© ADA 11

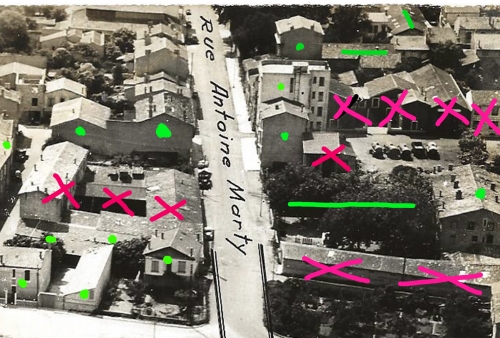

La rue Antoine Marty vers 1910

De nouveaux immeubles construits et alignés sur la rue Neuve St-Jean (Alsace) dessinent en même temps, l’un des côtés de la rue des jardins. La Maison Cazaban (Laboratoire Blanc-Lançon) édifiée au milieu des années 1870 sur l’allée des soupirs, forme avec son angle droit l’amorce vers la rue des jardins. Plus bas, à l’angle de la rue d’Alsace, Antoine Durand a construit depuis 1869 une usine de fruits confits et de marrons glacés qui donne sur la rue des jardins. Dans le prolongement, formant un enclos avec l’angle de la rue Neuve St-Jean (Alsace) et du Palais, la Brasserie Pratx. Ancien négociant, Casimir Pratx s’était lancé dans la fabrication de la bière en 1862 avant de passer la main à son fils Théodore. La faillite de l’affaire en 1868 avait entraîné la vente des immeubles et des terrains donnant rue des jardins, rachetés par Jean Valent fils et Cie, courtier en vins. Si la construction avait été soumise à l’alignement strict du côté de la rue Neuve St-Jean, la rue des jardins non encore tracée bénéficiait d’une certaines mansuétude. Sentant l’expropriation venir, Jean Valent propose de vendre à la ville en 1881 une bande de terrain de 270 m2 pour l’élargissement de la rue. En contrepartie, il obtient le droit de construire un bel immeuble (actuellement, n°57) entre l’aqueduc des jardiniers. C’est sur son terrain à côté que sera édifié le temple protestant en 1890.

L'ancienne confiserie Durand rasée depuis les années 80 (à droite), l'immeuble Valent et le temple protestant.

L’alignement du côté pair de la rue des jardins intervient à partir de 1881. Pendant très longtemps, l’odeur pestilentielle de l’égout des jardiniers situé en bordure de la voie ferrée fut un repoussoir à la construction. Les nouveaux immeubles devront prendre pour point d’appui, l’angle de la route minervoise dans le prolongement de la maison Vidal. Au mois de septembre 1884, le café Raynaud se construit à l’angle de la rue Tourtel. Connu également sous le nom de café des familles, il deviendra le lieu des réunions politiques du Parti Radical. Après le décès d’Eugène Raynaud, sa veuve vendra à Courtieu.

Le café Raynaud, dit Café des familles car pas très loin se trouvait le cinéma des familles.

A côté, l’immeuble Vidal-Bonnafous avec son atelier de sellerie et carrosserie est édifié en 1887 sur les terrains appartenant à Louis Bertrand. Grand négociant en vins, propriétaire de plusieurs domaines viticoles, Bertrand avait acquis de grandes parcelles à Thoron de Laur.

Immeuble Ernest Bary, puis du Dr Gally

L’emplacement sur lequel on construira en 1926 la salle de théâtre Odeum, lui appartenait comme d’ailleurs le superbe immeuble (actuellement, n°62) où résida longtemps Ernest Bary, grand négociant en produits agricoles. Bary fut candidat à plusieurs reprises sur la liste réactionnaire aux municipales. Suivant cette maison, celle d’Aurifeuille puis celle de Bayard.

Au n°58, on voit encore sur l’imposte au-dessus de la porte, les initiales sculptées de ce négociant en engrais et peintures. Ses ateliers donnaient sur la rue Hugues Bernard. Sautons avec prudence le trottoir, si vous le voulez bien. Avec prudence, car nombreux sont ceux qui manquent de perdre la vie dans les nombreux trous, au milieu d’une poussière suffocante l’été et d’une boue glissante en hiver. La ville promet bien aux pétitionnaires un pavage à l’alsacienne, mais pas avant d’avoir réalisé les canalisations d’eau et de gaz. Tout ceci intervient au moment des élections, mais s’oublie quand elles s’éloignent. On a mieux à faire avec l’argent public que de satisfaire les riches négociants et industriels du quartier… Cette rue devra attendre les années 1920 et la municipalité Tomey pour devenir praticable. Alors, méfiance !

Les magasins et bureaux Carrière-Guyot, constructeur de machines agricoles

Nous avons donc sauté le pas après avoir laissé la rue de la loge dans laquelle Les vrais amis réunis disposaient d’un temple (actuelle, rue Montesquieu). A l’angle de la rue Ledru-Rollin, l’immeuble à pans coupés de l’épicerie Plancade. Juste à côté (actuellement, n°48), les bureaux et les magasins de l’entreprise Carrière-Guyot ; les ateliers se trouvent à l’angle de la rue du Palais, rue Hugues Bernard et Montesquieu. Sautons à nouveau le trottoir…

Alcide Cambriels, transporteur

Au n°46, le transporteur Cambriels qui céda ensuite son local à James Ducellier, le parent d’Oustric sur le boulevard Omer Sarraut. Entre les numéros 32 et 46, les transports et déménagements Azibert puis Montagné en 1921. C’est là que l’architecte Léopold Petit avait ses bureaux en 1891.

Alaux, concessionnaire Renault

Au n°30, les plus anciens ont connu le garage Renault de Alaux, associé à Gestin à partir des années 1930. Regardez en face de l’autre côté de la rue, là se trouvait la Glacière Carcassonnaise qui découpait des pains de glace car le réfrigérateur n’existait pas. Revenons côté pair, à l’actuel n°32 appelé la résidence, dans les années 1970 il y avait le restaurant Auter. On saute le trottoir…

Hans Ménard, courtier en vins et rentier

A l’angle de la rue Pierre Germain, le courtier en vins Maurice Victor Ménard et sa jolie maison au n°22. Dans le local, son fils ainé Hans a repris l'affaire. Le fils cadet Robert, fondera une concession Citroên dans la rue Montpellier. Il y installera les T.A.M (Transports Aériens du Midi). En face, au n°21 c’est là qu’habitait le pasteur Monod et sa famille. Actuel n°15, la famille Sarraut avec Maurice et Albert, publicistes et politiciens bien connus.

La maison Sarraut

Nous arrêtons nos pas à l’angle de la rue Castel (rue de Belfort), car il nous est impossible de poursuivre notre chemin. Les propriétaires ont barré la rue avec une clôture depuis l’été 1917. Il nous faut donc passer par la rue de Belfort pour rejoindre les bords de l’Aude. MM. Rumeau, marchand de bestiaux, et Allary, négociant en vins, ont décidé de faire pression sur la ville. Afin de bien comprendre le sujet de la querelle, il nous faut vous expliquer une assez longue histoire. C’est celle de l’usine Bénajean….

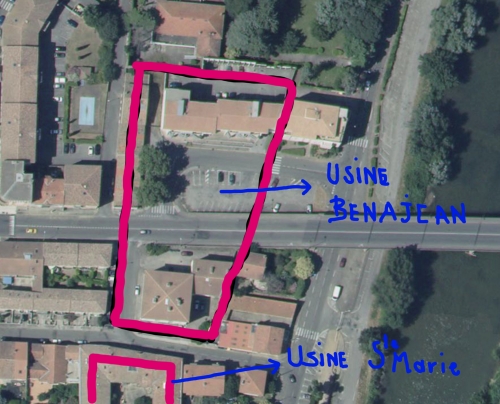

Martial Pierre Hilaire Bénajean (Carcassonne 1822- Le Creusot 1897) - on retrouve des Benajean comme tisserand dans la Bastide au XVIIIe siècle - époux de Germaine Limousis, après avoir été commis fabricant monte une mégisserie en bordure de l’Aude. Les grands bâtiments confrontent au sud, l’usine Sainte-Marie ; à l’est, le fleuve et à l’ouest, la rue des jardins. Il s’agit d’une usine pour le pelage des peaux et le lavage des laines. Le 2 janvier 1874, les bâtiments avec séchoirs, graviers, terrains et autres dépendances sont venus à Paul Alexandre Adalbert Guilhem (Arzens 1835 - Carcassonne 1891) et Jacques Phalip (fabricant de draps). Ces deux hommes avaient formé la société « Guilhem et Phalip » en 1864 à Carcassonne. Déjà menacée par les nombreuses inondations, le déclin de l’industrie drapière et les grèves ouvrières, l’usine Guilhem et Phalip finit par mettre la clé sous la porte. En 1880, les propriétaires proposent au Conseil général de céder les bâtiments pour l’établissement du futur asile Boutte-Gach et Cazanove. La proximité du fleuve rebute les élus ; l’asile sera finalement édifié sur la route de Toulouse.

L'usine au bout de la rue des Jardins

Les locaux vides sont conservés et gardés par un concierge, ce qui n’empêche pas les effractions et les vols. Paul Guilhem, devenu directeur de la Caisse d’Epargne, recherche une autre destination à l’ancienne usine. Louée à l’entreprise Sarda-Sélariés chargée du service de salubrité publique de la ville, on y entrepose le matériel destiné à l’enlèvement des tinettes et des ordures. Le marché finit par être dénoncé par la commune et l’usine sert en 1890 à loger provisoirement les hommes du 100e régiment de ligne. La mort prématurée de Paul Guilhem en 1891, frère du chanoine Ferdinand Guilhem et de Madame Billard, provoque la vente de l’ancienne usine à Pierre Rumeau, marchand de bestiaux originaire de Montels (Ariège). Il s’agit d’un emplacement idéal puisque ses animaux n’ont que le fleuve à traverser en barque pour se rendre à l’abattoir de l’autre côté de la rive. Après avoir cédé l’affaire à ses fils Léon et Henri, ceux fondent immédiatement le 9 juillet 1913 une société pour l’achat et la vente en France et à l’étranger d’animaux destinés à la boucherie.

Vue sur l'usine en 1947

L'emplacement de l'usine en 2020

Venons-en maintenant à la raison pour laquelle Rumeau a fait fermer l’accès au fleuve par sa propriété. En 1888, Guilhem et Phalip avaient proposé au conseil municipal de céder 700 m2 de terrain pour le percement de la rue des jardins jusqu’à leur usine, à condition de la rendre praticable. La municipalité Jourdanne ne souhaitant pas acquérir le terrain Labat contigu, pourtant indispensable à la réalisation de la rue, Guilhem et Phalip retirèrent leur proposition. Depuis, la vente à Pierre Rumeau avait séparé l’usine en deux ; Allary disposait des bâtiments au sud. Un chemin menant au fleuve avait été tracé par les propriétaires à leurs frais. Les héritiers, fatigués de voir la population emprunter ce chemin privé sans que la ville n’intervienne pour en acquérir la parcelle, décident d’en bloquer l’accès. L’enclos Rumeau, ainsi désigné, sera vendu en 1927 avec ses 3150 m2 dont 1820 m2 en constructions et sa façade de 50m donnant sur la rue.

Dans les années 50, avant la construction du pont de l'avenir. En rouge, tout ce qui a été détruit. En vert, les bâtiments encore en place.

Ainsi a-ton pu percer la rue Antoine Marty jusqu’au fleuve. La laiterie Soum s’installa à l’ancienne usine qui accueillit ensuite le concessionnaire Merdécès, M. Bary. C’était avant la construction du pont de l’avenir, car déjà en 1897 avait-on eu pour projet de jeter sur l’Aude un pont tournant pour relier l’abattoir. Il aurait été rétractable en cas d’inondation. Les carcassonnais attendront la fin des années 1960.

Bâtiments et platanes de l'ancienne usine Bénajean

Sur l’emplacement de l’usine, on a construit dans les années 1990 la résidence J-F Kennedy. Les bâtiments longeant la rue Venance Doudagos restent les seuls vestiges de ce passé industriel.

Cet article a nécessité 36 heures de recherches et de synthèse. N'ayant pas sous la main de plan cadastral, tout a été réalisé à partir des listes de recensement (1891, 1901, 1906), des annuaires (1897,1904,1921, 1933), des registres d'état-civil, des délibérations communales, des journaux anciens, des ventes sur saisies immobilières et successions. La plus grande difficulté fut de positionner les numéros de maisons pairs et impairs qui ont beaucoup évolué dans cette rue.

_____________________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2020