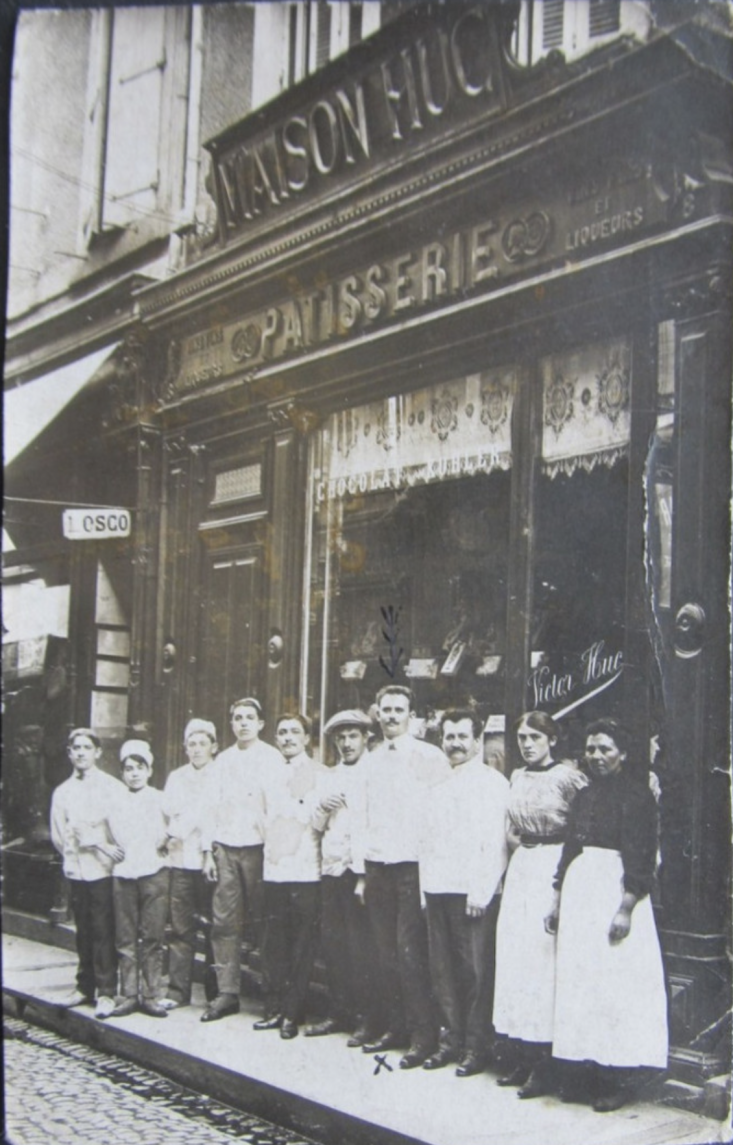

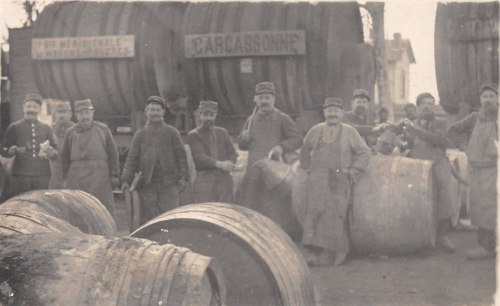

L’acte de mariage de Jean Bourbon (1695-1785) avec Françoise Viguier à Carcassonne le 19 octobre 1728, nous apprend que le futur marié, originaire d’Aurillac, est venu s’établir dans la paroisse Saint-Michel avec son père Géraud et sa mère en 1721. On suppose que cette famille bourgeoise de marchands merciers et quincaillers fit ensuite l’acquisition au sieur Jean Lamarque (1693-1743), marchand drapier, de l’immeuble situé à l’angle de la rue de Verdun et de la rue Chartrand. C’est là que Jean Bourbon tient son commerce et représente la maison Joubert et Couderc de Narbonne, connue au XVIIIe siècle pour ses activités dans la région.

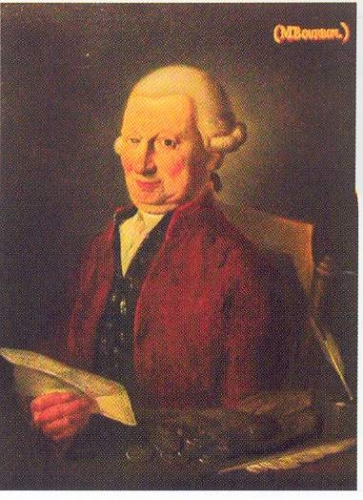

© Musée des Beaux-arts de Carcassonne

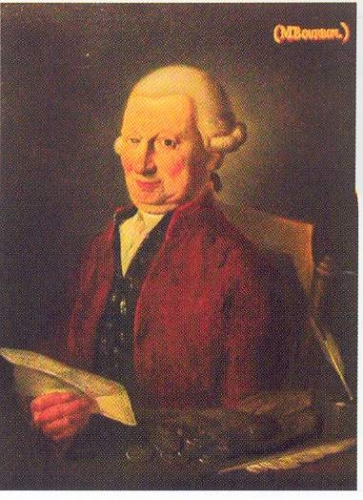

Antoine Bourbon par Gamelin père

Nous avons recensé six enfants au sein du couple dont seulement un seul arriva à l’âge adulte. Il s’agit d’Antoine Bourbon (1732-1826), négociant de son état, qui convolera en justes noces le 9 mai 1769 avec Anne Grandier, la fille d’un bourgeois de Narbonne.

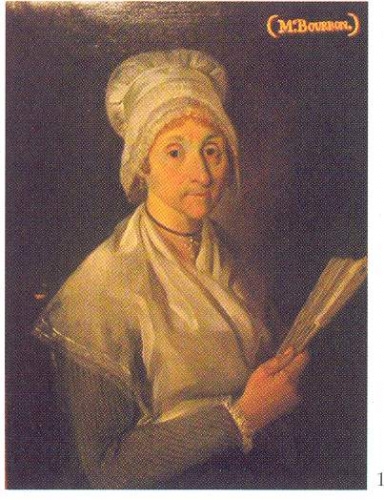

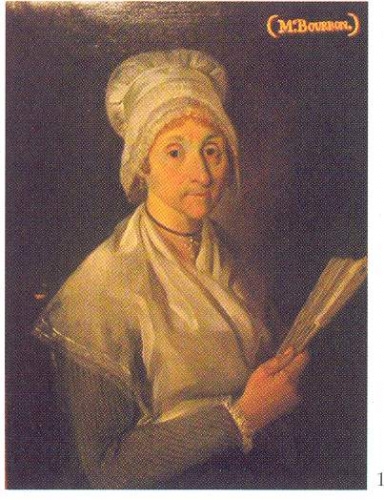

© Musée des Beaux-arts de Carcassonne

Anne Grandier par Gamelin père

De cette union naîtront huit enfants, dont trois arriveront à l’âge adulte : Marie Anne (1773-1831), Sébastien Honoré (1774-1837) et Marie (1770-1859). Aucun d’entre-eux n’aura de descendance et seule Marie Bourbon se mariera le 31 août 1795 avec François Barrallier (1765-1831), manufacturier de draps originaire de Toulon. En 1793, il se distingua dans cette ville à la tête des contre-révolutionnaires avant de fuir le Var pour regagner Carcassonne.

Château de Pech Redon, près de Pezens

Sébastien Honoré Bourbon, propriétaire et banquier, possède une grande fortune héritée de son père, qu’il fait fructifier dans l’acquisition et dans la construction de biens immobiliers. En 1832, il achète le château de Pech Redon et ses terres près de Pezens, au général Dieudonné de Montcalm pour 160 000 francs or. Quatre jours avant son décès survenu le 25 mars 1837, il rédige dans son lit un testament dans lequel il institue sa sœur Marie comme légataire universel de ses biens. Il n’oublie pas non plus de gratifier les deux enfants adoptifs de celle-ci - Aphrodise et Rose Ferrand - d’une rente annuelle de 2000 francs. Aphrodise (1812-1862) travaille à cette époque comme commis négociant à Lyon chez Victor Garbin Noally ; Rose vit au pensionnat de Madame Cardes à Toulouse.

La métairie de Bouriac à Carcassonne

Marie Bourbon profite désormais de ses rentes. Elle fait construire le domaine de Bouriac à Carcassonne à partir de 1849 et tire partie de l’exploitation de nombreuses propriétés comme celle de Bonétis à Montréal. Fervente catholique, la veuve Barrallier ne compte pas les dons qu’elle effectue en faveur des œuvres de charité au bénéfice des pauvres de la ville. Lors de son décès le 6 janvier 1859, son testament stipule qu’Aphrodise, qu’elle choisit comme légataire universel, devra régler un certain nombre de rentes perpétuelles. L’hospice civil bénéficie de 6000 francs, le bureau de bienfaisance de 200 francs. Sans oublier le curé de Saint-Michel et le Supérieur du Séminaire à hauteur de 500 francs. Si Aphrodise Ferrand hérite des biens mobiliers et immobiliers, les enfants de sa soeur auront néanmoins 1000 francs à leur majorité.

Cet enfant, né de père et de mère inconnus, que les pères de Saint-Aphrodise avaient recueilli et dont ils avaient confié l’éducation à la famille Bourbon, ne profitera pas longtemps de son immense fortune. Il s’éteindra à Paris dans son appartement de la rue de Rivoli le 9 octobre 1862, non sans avoir fait démolir puis rebâtir le château de Pech-Redon.

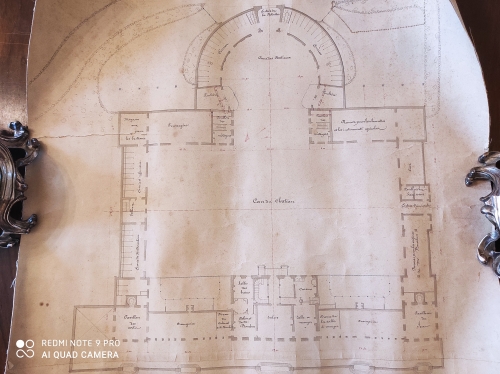

© Bruno de Lambert des Granges

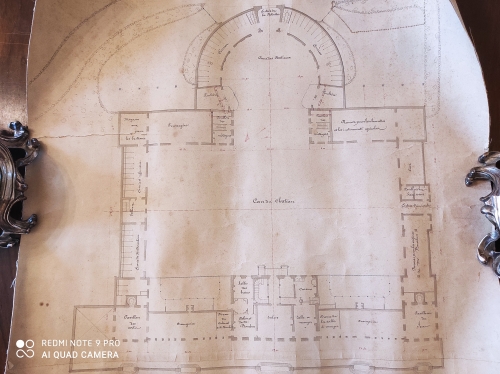

Plans initiaux de Guiraud Cals

Les plans, dessinés dans un premier temps par l’architecte diocésain Guiraud Cals, ne trouveront pas grâce aux yeux d’Aphrodise. Connu pour avoir exécuté les travaux de restauration de la Cité selon les désirs de Viollet-le-duc, la maîtrise de Cals ne saurait être remise en cause. Pour quelle raison Aphrodise Ferrand-Bourbon s’est-il donc détourné de lui ? A quel autre architecte a-t-on confié l’exécution du château de Pech-Redon ?

© Bruno de Lambert des Granges

Plans du château dont le nom de l'architecte est inconnu

Voici des questions auxquelles il nous est bien difficile de répondre aujourd’hui, sans que pour autant nous n’ayons pas quelques hypothèses à avancer. Dans une lettre d’Isidore Nelli à Gaston Jourdanne datée de 1900, le statuaire indique qu'il avait été envoyé par l’architecte Bancé afin de réaliser les sculptures de la façade du château et de l’immeuble de la rue Chartrand.

Mascaron de la façade de Pech Redon sculpté par Nelli

Or, il n’existe point d’architecte à ce nom, mais un éditeur parisien d’ouvrages d’architecture qui collaborait avec Adolphe Lance. La mémoire de Nelli lui a-t-elle fait défaut quarante ans après, ou bien est-ce une erreur de transcription ? Lance à la place de Bancé peut être une hypothèse sérieuse si l’on considère que ce dernier s’arrêta à Carcassonne à son retour d’Italie, qu’il fut un ami de Viollet-le-duc et que la façade de Pech-Redon ressemble à la Villa de Côme. De tout évidence, la construction de ce château n’a pu être confiée qu’à un architecte diocésain car les Bourbon étaient de fervents catholiques. Si ce n’est pas Cals, ni Lance, cela pourrait-être Charles Emile Saulnier ? Le mystère demeure…

Arrêtons-nous maintenant sur l’immeuble de la rue Chartrand, dont les sculptures de la façade ont été réalisées par Isidore Nelli au moment de la construction de Pech-Redon. Toujours ce Bancé dans la lettre de Nelli, qui n’existe pas… La façade est contemporaine du Palais de Justice construit par l’architecte Sargines Champagne en 1861 et dont Nelli sculpta le fronton. A l’angle de l’immeuble donnant sur la rue de Verdun, on remarque une niche de style Neo-gothique dans laquelle se trouve une Vierge en marbre blanc. Louis Cros, sans toutefois donner de référence à ce qu’il avance, prétend que la statue serait l’œuvre de Barata fils, sculpteur italien du XVIIIe siècle. C’est cet artiste qui réalisa la fontaine de Neptune sur la place Carnot.

Sébastien Honoré Bourbon aurait acquis la Vierge après la destruction de Notre-Dame de l’Officialité, dont les bâtiments se situaient à l’emplacement des Halles. Elle aurait été ensuite placée dans la façade de son immeuble par le propriétaire au XIXe siècle. Jean-Louis Bonnet (Carcassonne, d’hier à aujourd’hui) et Marie-Chantal Ferriol (La dépêche / 24 avril 2018), toujours sans démonstration étayée par des preuves, disent qu’il s’agit de l’œuvre de Nelli. Ils se basent uniquement sur le fait qu’il ait sculpté la façade ; cela ne fait pas forcément de lui le statuaire.

Dans son testament olographe du 20 août 1862, Aphrodise Ferrand-Bourbon donne sa fortune aux deux enfants de sa soeur, Rose Ferrand épouse Joseph François Prosper Cardes. Les biens restent pendant quatorze ans en indivision entre Marie Geneviève Germaine Honorine Cardes épouse Riscle et Louis Marie Auguste Aphrodise Cardes dit Alma. Ces deux familles résident au premier étage de l’immeuble de la rue Chartrand, tandis que les magasins sont loués au rez-de-chaussée à plusieurs commerçants dont Louis Froumen associé à Léon Mis. Ces derniers y vendront des draperies, des robes et des toiles jusqu’en 1866 avant d’être repris par Gastilleur frères.

Caveau de la famille Bourbon, cimetière Saint-Michel

Le 21 février 1876 devant Me Bausil, notaire à Carcassonne, un tirage au sort en deux lots est effectué par les héritiers d’Aphrodise Ferrand-Bourbon pour rompre l’indivision. La famille Riscle obtient : le domaine de Bonétis à Montréal d’Aude, le domaine de La Planète à Montréal et le domaine de Bouriac à Carcassonne. Ces derniers passeront par héritage entre les mains d’Auguste Satgé, le beau-fils de la nièce d’Aphrodise Ferrand-Bourbon. Bouriac appartient actuellement à Laurent Cros-Mayrevieille, petit-fils de Georges Satgé ; Bonétis à sa cousine, la fille de François de Veyrinas, ancienne secrétaire d’état du gouvernement Juppé.

La famille Cardes obtient : le château de Pech-Redon près de Pezens, le domaine de la Poutonne et l’immeuble de la rue Chartrand. Elle conservera Pech-Redon jusqu’en 1882, année où le domaine sera vendu à Léon Caussat, ancien maire de Tourouzelle. Quant à l’immeuble de la rue Chartrand, elle s’en séparera en 1913 après l’avoir cédé aux frères Gastilleur. Leur société devient ainsi « A la vierge , Gastilleur frères », marchands de toiles.

Sources

Un grand merci à M. Lambert des Granges pour sa coopération

Merci à Charles Peytavie pour la lettre d'Isidore Nelli

Merci à Laurent Cros-Mayrevieille

Archives Aude, Var, Haute-Garonne et Cantal

Courrier de l'Aude

________________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2021