Au début du XXe siècle, Henri Daraud et Victorine Fouscais sont propriétaires de bâtiments situés au lieu-dit "Chemin de l'Aude" à proximité de la rue de Grignan prolongée. Le 26 mars 1918, l'ensemble des biens se retrouve entre les mains de la Société des Grandes Hôtelleries de France moyennant la somme de 17000 francs. Il s'agit d'un corps d'immeuble à usage de lavoir et d'habitation, ainsi qu'un terrain inculte servant d'étendoir situés 3 rue du Manège. Jacques Roumens (1871-1955), ébéniste de son état, ainsi que son épouse Jeanne Reiss, sage-femme, en font l'acquisition le 19 février 1920. C'est ainsi qu'est fondée "La blanchisserie du progrès".

Le 2 juillet 1943, Jacques Roumens vend à Georges Reiss, son neveu adoptif, l'ensemble du fonds de commerce. A cette époque, la surface industrielle s'étend sur 430 m2 entre la rue Andrieu et le Quai Bellevue.

Georges Reiss

(1898-1973)

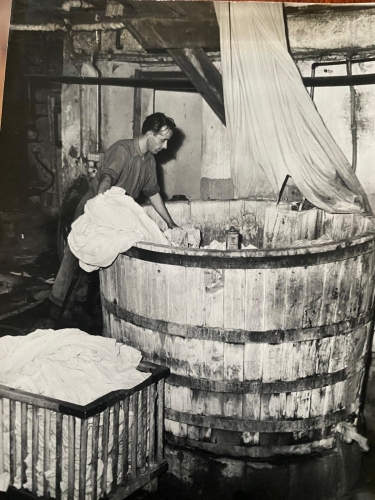

L'historien Claude Marquié nous fait la description suivante du fonctionnement de la blanchisserie durant cette période. Le linge sale, à l'arrivée à l'usine, était réparti selon sa catégorie (draps, serviettes, torchons, mouchoirs), puis marqué à l'encre sur l'ourlet à l'envers du tissu, avec un code client.

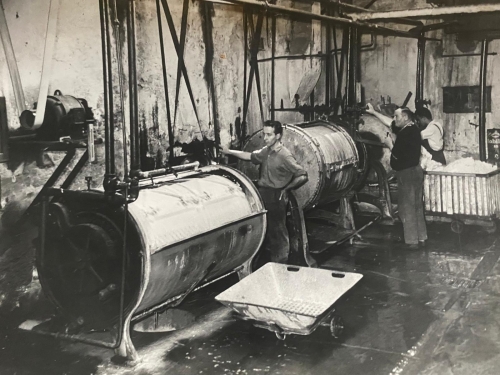

Le linge était envoyé dans de grandes lessiveuses rotatives, puis séché sur des cintres dans une chaufferie alimentée par d'immenses chaudières. Ce travail qui exigeait une certaine force physique était exercé par deux ou trois hommes.

Le linge propre et sec était ensuite amené dans l'atelier où les femmes assuraient le repassage en le glissant dans les calandres. De l'autre côté de la machine, le linge ressortait entre les mains de deux autres ouvrières qui, dans un geste constamment reproduit, procédaient au pliage.

Le coin supportant le marquage à l'encre était replié pour que l'ouvrière de l'atelier suivant puisse repérer facilement la quantité de ligne d'un même client et en effectuer l'emballage précis. Cela conditionnait l'établissement de la facture correspondante par la secrétaire-comptable.

Monsieur Bousquet

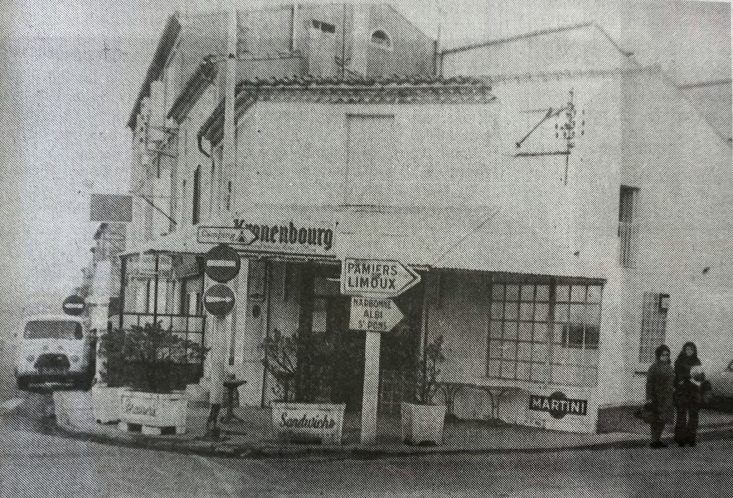

Un chauffeur-livreur effectuait ensuite au domicile de chaque client, la livraison de son linge. Avant son décès, Georges Reiss passa l'affaire à son neveu Michel Fuséro. La blanchisserie Roumens ferma ses portes en 1975. Dans un premier temps l' ICV a acheté l'usine. La famille Audabram ayant racheté l’ ICV, tout fut transformé en appartements.

L'ancienne blanchisserie Roumens, aujourd'hui.

Sources

Claude Marquié, L'écho de Carcassonne (1943), Généanet, Michel Fuséro.

Crédit photo

Isabelle et Michel Fuséro que je remercie.

_________________________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2025