Jean Joseph Georges Bacou (1837-1893)

La famille Bacou est sans doute aujourd'hui l'une des plus anciennes encore présentes dans le quartier de la Trivalle. Jean Joseph Bacou, propriétaire originaire de Puichéric s'était marié avec Jeanne Leguevacques à Capendu, au moment où il logeait dans cette commune chez son oncle Jean.

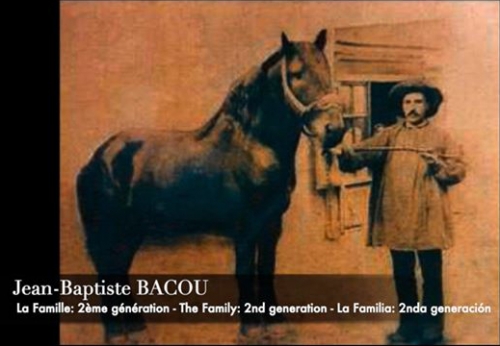

De cette union, naîtront plusieurs enfants dont Jean Baptiste le 14 novembre 1814, père de Jean Joseph Georges (26 avril 1837 à Palaja - 1893) fondateur de l'entreprise de roulage.

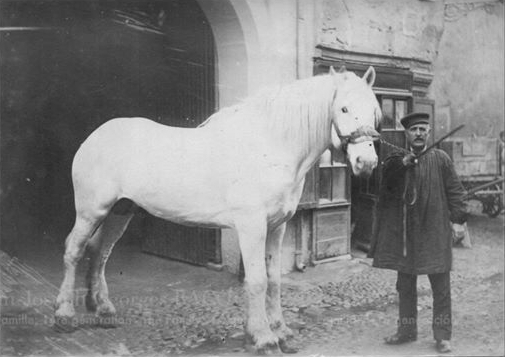

Le 3 juin 1863, lors de son mariage avec Marie Baux, la fille d'un limonadier, Jean Joseph réside au n°47 de la rue Trivalle. C'est à l'actuel n°58, que va être créée l'entreprise de roulage avec les écuries au rez-de-chaussée.

Le Chapeau rouge, à gauche

Après avoir développé l'affaire de son père, Jean Baptiste Bacou (1864-1924) acheta en 1919 l'ancien relais de poste "Le château rouge". Les Carcassonnais ont connu cet endroit ensuite comme cinéma puis maintenant, comme salle de spectacle. Au début du XIXe siècle, il s'agissait d'une maison de roulage. Jean Baptiste Bacou la transforma en garage pour y entreposer les premiers camions-citernes de l'entreprise.

François Bacou devant un camion-citerne de l'entreprise

Après son décès le 1er août 1824, ses fils (Georges et François) s'occupèrent d'apporter les transformations nécessaires à la survie de la société de transports, au moment où le cheval disparaissait au profit du moteur à explosion. Le Chapeau rouge continua à être utilisé pour garer les camions, avant qu'il ne soit vendu à Jacques Cau en salle de cinéma. Les camions-citernes transportaient le vin des caves coopératives ou de propriétaires vers les négociants en France et à l'étranger. De jour comme de nuit, avec plusieurs chauffeurs différents.

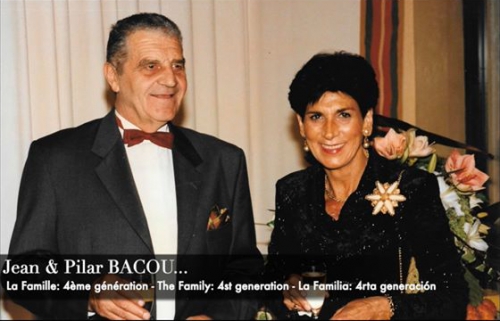

Jean Bacou - issu de la 4e génération - marié avec Pilar Lucena fera entrer la société dans la modernité.

Camion Berliet à bandage

Pierre, l'un de leurs fils, suivra la trace de cette lignée de transporteurs avec des études en école de commerce. Georges, l'aîné, préfèrera l'organisation de spectacles sous la houlette de son mentor Jean Alary, puis de Paul Barrière. Aujourd'hui, il dirige le Théâtre municipal de Carcassonne.

Merci à Jean, actuel propriétaire de la Maison Bacou à la Trivalle

Sources

ADA 11 / Etat-civil

La Trivalle / Dr J-F Vivès

__________________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2020