Il y a 25 ans en arrière - c'est-à-dire en l'an de grâce 1990 - la Bastide Saint-Louis comptait 450 entreprises commerciales et artisanales dans lesquelles travaillaient plus de 2000 personnes.

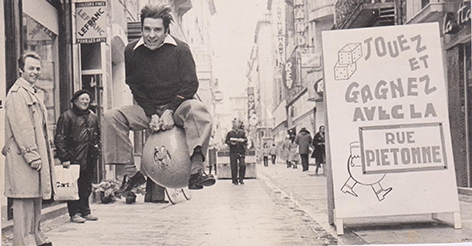

La rue piétonne en 1989

Ces chiffres étaient restés stables depuis le début des années 80 et même avaient enregistré, une augmentation de 49 entreprises entre 1988 et 1989. Le président de l'Union des commerçants, M. René Bourrel, indiquait alors :

"Ce qui donne une image négative, c'est ce nombre impressionnant de locaux commerciaux qui restent fermés pendant plusieurs mois avant de changer de propriétaires. Environ 20 % des commerces changent de propriétaires d'année en années."

À cette époque, on distingue trois types de commerces :

Les instables

Ils ne passent pas le cap des trois ans

Les valeurs sûres

ils sont implantés depuis des générations. Parmi eux, Soueix (photographe), Embry (Primeurs), Bénédetti (Mercerie), Selon (parfumerie), Millet (bijouterie), Journet-Montsarrat (Luminaires), Breithaupt (Librairie), Crouzet (Vêtements), Galy (Librairie), Daraud (Disquaire), Galy (Chausseur), Bergèse (Café), Malleville, Olive (tailleur), Robert, Sarcos (pharmacien), Perxachs (chausseur), Charles et Lizon (parfumeur)...

Les franchisés

Apparus au début des années 80, ils représentent un tiers des commerces de la Bastide. Pour René Bourrel, ils représentent : la grande révolution commerciale des trente dernières années ; tout ce qui était commerce lourd a disparu du centre ville en moins de vingt-cinq ans." Les marchands de meubles comme Périssé ou Atal ont émigré vers les zones en périphérie ; il en sera de même pour Rey 113, Citroën... En 1990, il ne reste que quatre magasins d'alimentation générale, sur dix-neuf après la Seconde guerre mondiale. Seule l'épicerie fine avec trois boutiques fait mieux que résister.

Union des Commerçants : Noël 1991

État général

En 1990, les vitrines ont pris des couleurs, comme les façades, rénovées à 80%. Le président de l'U.C.A note que le centre-ville attire une clientèle différente que celle des grandes surfaces ; que le nombre de clients stagne alors que le chiffre d'affaire augmente.

"C'est le fait de tous les centres-villes d'agglomérations moyennes qui sont tournés vers le haut de gamme [...] Nous avons trouvé un créneau différent et tendons vers davantage de professionnalisme. Depuis cinq ans, tous ceux qui s'installent se renseignent auprès des chambres consulaires, utilisent des études de marché. C'est fini le temps du hasard."

On craint à cette époque le retour à la concurrence avec des magasins de 400 à 800 m2 spécialisés tels que Chaussland ou Fly, avec le bénéfice du stationnement.

"C'est la faute à Saint-Louis. Nous avons fait des études car nos clients veulent se garer dans la vieille ville, mais je crois que ces mêmes clients sont attachés au centre-ville."

Il y a des commerçants implantés en ville et grande surface ; ils constatent des différences de comportements chez les clients selon les deux endroits.

"L'atmosphère de convivialité, le lèche-vitrines, le fait de marcher dans la rue et non dans un lieu fermé contrebalancent les avantages de la structure commerciale lourde."

____________________

© Tous droits réservés/ Musique et patrimoine/ 2015