Oui ! il y eut un âge d'or pour le plus prestigieux établissement hôtelier de Carcassonne. Une époque où les princes et les vedettes du cinéma international s'arrêtaient à Carcassonne pour visiter son joyau médiéval. Elles ont laissé leur immortalité dans la signature du livre d'or que l'hôtel conserve précieusement. Il reste quelques photographies que je suis allé rechercher chez les rares témoins de cette époque ; les vrais acteurs ne sont plus de ce monde. Il faut partager cette mémoire pour montrer que Carcassonne n'a pas toujours été ce qu'elle est maintenant ; c'est-à-dire une ville sans âme dans laquelle la culture du déclin l'emporte sur celle de l'esprit et du progrès. Dans les années 50-60, Carcassonne n'était pas plus riche qu'aujourd'hui, mais elle exploitait avec soin ce qui faisait sa renommée chez les grands de ce monde :

L'hôtel de la Cité

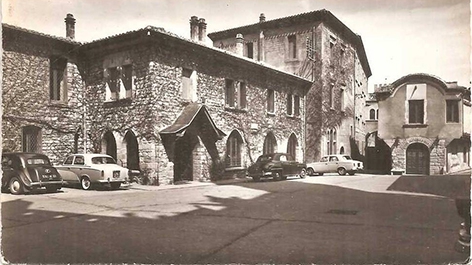

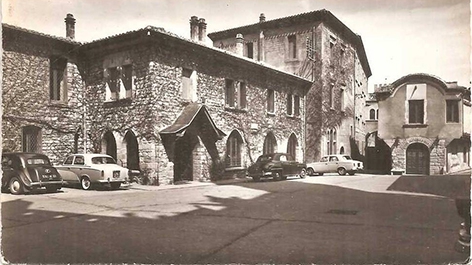

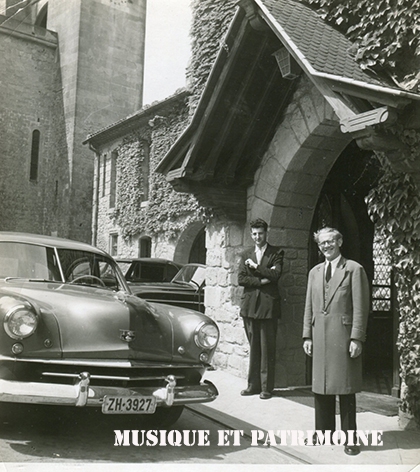

Les hôtes de marque sortaient dans ce petit village entouré de tours séculaires. Il y avait un bureau de poste, un boulanger, un épicier et bien sûr des marchands de souvenirs. On retrouvait ces stars de cinéma chez l'antiquaire Sarraute qui savait vendre sa Cité, bien mieux que n'importe quel agent touristique actuel. Pour sûr, ils sont tous formés de la même manière... Ces habitants, la Cité, ils l'avaient reçu dans l'ADN dès leur naissance. Quant à la langue anglaise ? Ils s'en débrouillaient en baratinant et le touriste faisait le reste du chemin. Cet hôtel de légende constituait à lui seul la locomotive économique de la Cité, car ceux qui y logeait se promenaient avec de gros dollars en poche.

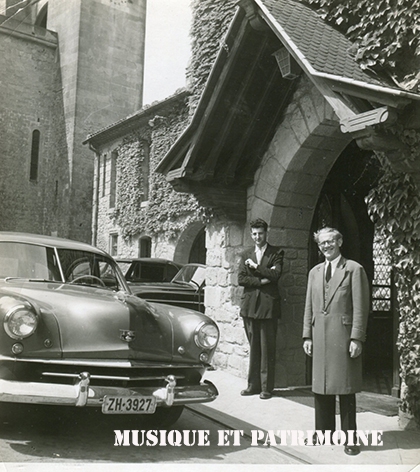

"Gamin ,nous tenions nos assises devant le pont levis ,je me souviens d'avoir vu trois voitures américaines dont les numéros d'immatriculation se suivaient ; la premiere avec les parents et le chauffeur, la deuxieme avec les enfnats et le chauffeur et la troisieme avec les bagages et le chauffeur. Beaucoup de clients américains venaient, mais lorsque De Gaulle a bouté l'américain hors de france (americans go home) la clientele a disparu et a commencé le declin de l'hôtel. Nous allions le soir dans la petite rue où se trouvaient les cuisines humer les bonnes odeurs des plats concoctés par les cuisiniers. Je ne pensais jamais pouvoir pénétrer en tant que client dans l'hôtel et un jour, c'est arrivé : quel bonheur ! Le chef cuisinier (RION) a qui j'ai raconté mon histoire m'a accompagné aux cuisines pour une visite. Bien sûr nous avons connu tous les personnels de l'hôtel M. Lasserre directeur, M. Decaux Marcel l'homme de confiance, M. Cadène chauffeur officiel, Billion chef cuisinier lyonnais, et Oscar Roos bagagiste ... les femmes de la Cité allaient le temps de la saison y travailler, soit dans les chambres, soit à la buanderie située sous l'actuel Bar à vins." (Jean-Claude Loupia)

Albert Roos et M. Cadène

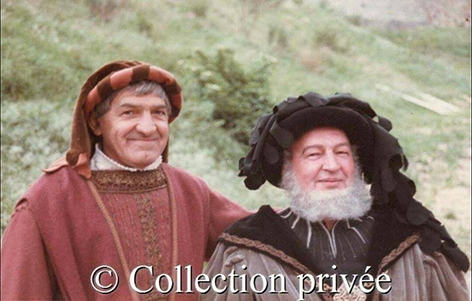

Parmi les grands de ce monde a avoir séjourné à l'hôtel de la Cité, notons : Walt Disney, Winston Churchill, Paul Valéry, Élisabeth II d'Angleterre, Gary Cooper, Kipling, le prince Rainier de Monaco, Edith Piaf, le comte de Paris, le roi d'Albanie, Fernandel, etc...

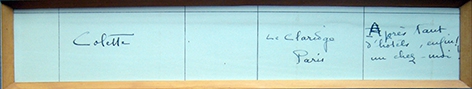

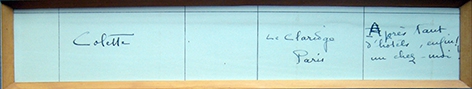

Colette

(Écrivain)

Après tant d'hôtels, enfin ! Un chez moi !

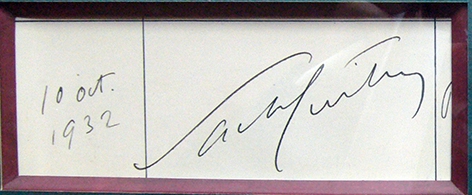

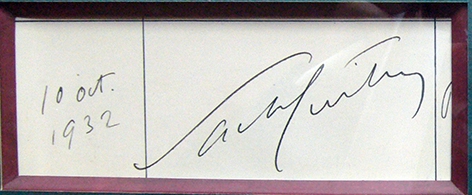

Sacha Guitry

(auteur dramatique)

10 août 1932

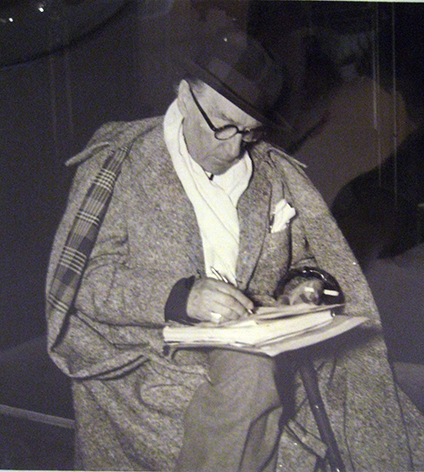

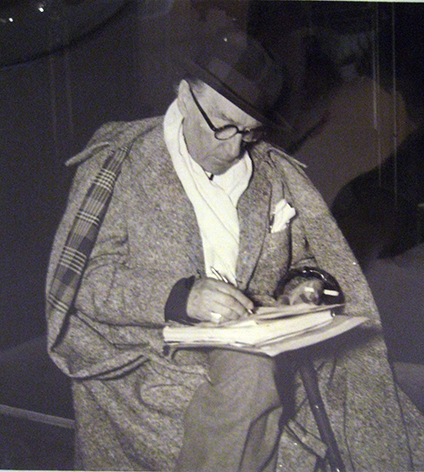

François Mauriac

(Écrivain)

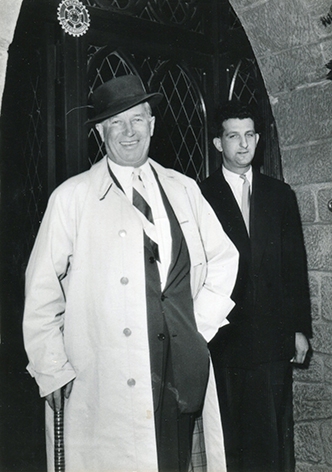

James Stewart

(Acteur américain)

Avec son épouse dans le hall de l'hôtel en 1939

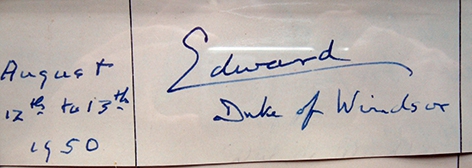

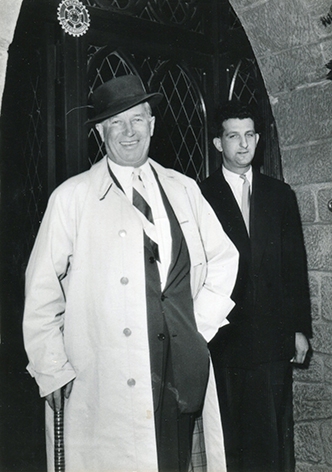

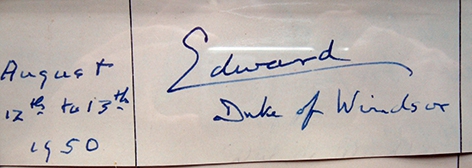

Le duc de Windsor

(Edouard VIII d'Angleterre)

Le roi d'Angleterre avec ses chiens devant l'hôtel

"Madame Pueyo, une figure citadine connue, se souvient d'un anglais distingué se promenant dans la Cité avec une jeune femme fort élégante, qui s'arrêta pour admirer les roses de son jardin : Vous avez de bien belles roses !, dit l'anglais dans un très bon français. Je vais vous en donner une ! répondit-elle avec la chaleur et l'empressement qu'on lui connaît.

Puis avec curiosité...

Mon Dieu, monsieur, comme vous ressemblez au roi d'Angleterre !

Le monsieur sourit tandis qu'elle tendait à la dame une rose fraîchement coupée. Madame Pueyo apprit le lendemain que le duc de Windsor séjournait à l'hôtel de la Cité avec Wallis Simpson. Le duc de Windsor a laissé un grand souvenir. Il entendait être traité comme les autres clients. La courtoisie n'excluait tout de même pas, une nombreuse domesticité."

Le livre d'or

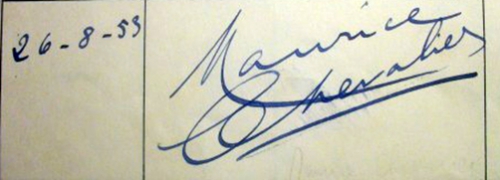

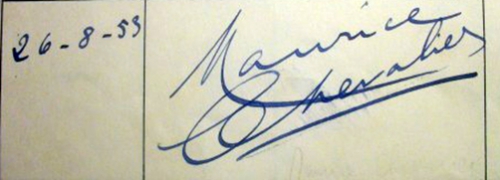

Maurice Chevalier

(Chanteur)

26 août 1953

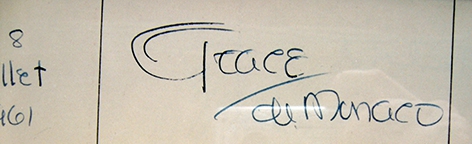

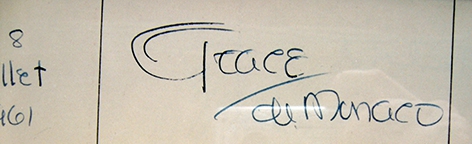

Grace Kelly

(Princesse de Monaco)

Son époux le prince Rainier, était venu le 6 juillet 1954

Juillet 1961

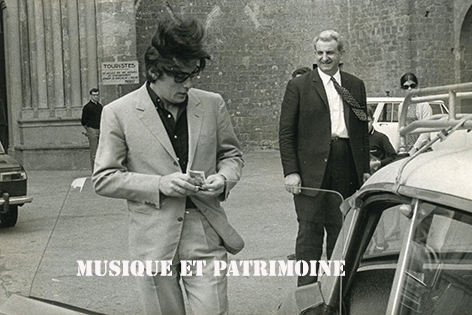

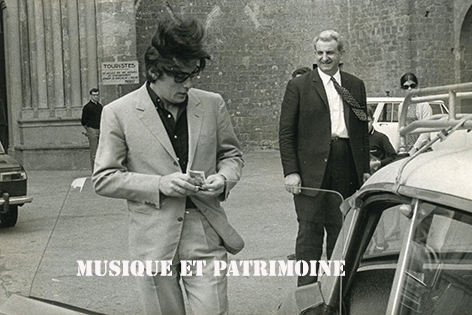

Alain Delon

(Acteur)

Place Saint-Nazaire

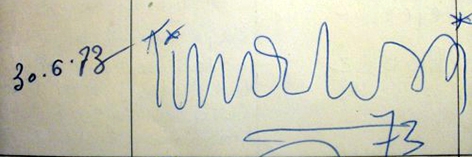

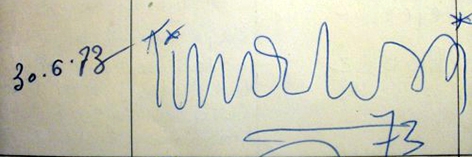

Tino Rossi

(Chanteur)

30 juin 1973

"Le comte de Barcelone lorsqu'il arrivait, louait une aile entière (côté église) et se déplaçait avec plusieurs femmes de chambres plantureuses à souhait. Certains avaient des exigences particulières. Boulay Hassan, le père du roi du Maroc Hassan II, avait refusé de prendre ses repas dans de la vaisselle ayant déjà servi, et il avait fallu acheter à la hâte des casseroles en terre. D'autres enfin arrivaient avec leurs draps de lit. L'art de la discrétion consistait à satisfaire toutes les demandes."

À lire

L'hôtel de la Cité / B. Vaissière / Liber Mirabilis

______________________________

© Tous droits réservés/ Musique et patrimoine/ 2016