Carcassonne dans les années 1920 battait tous les records ! Avec 34 000 habitants, la ville possédait proportionnellement le record absolu des cafés et des maisons closes. Le quartier du Canal situé sur l'avenue Foch faisant face à la gare de chemins de fer était le lieu de débauche. Là, se concentraient tripots, maisons accueillantes et cercles de jeux. Dans tout Carcassonne se concentraient une cinquantaine de cafés. Les maisons closes où les femmes à bas noirs, sanglées dans des corsets de torture et portant chignons et peignes d'écaille, étaient au nombre de quinze. Un paysage à la Toulouse-Lautrec avec ces filles portant frou-frous et porte-jaretelles.

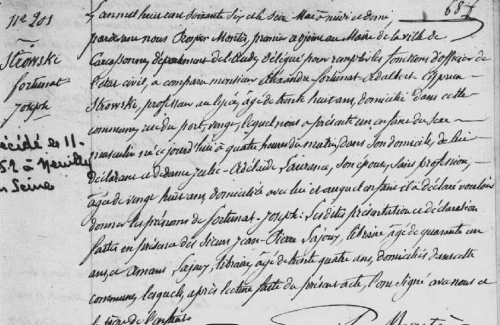

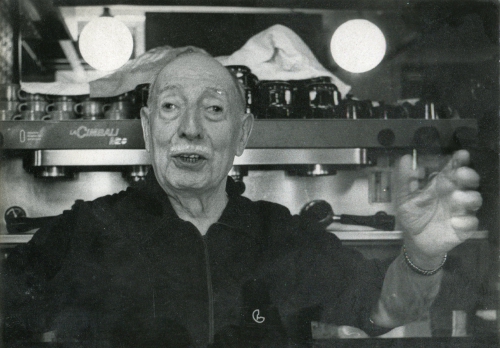

La café Terminus vers 1920

C'était au temps où les bistrots s'éclairaient de quinquets et de fumeuses lanternes à gaz. L'électricité distribuée par des ampoules à filament de cuivre fit ensuite son apparition. A cette époque, des clients attablés tapaient le carton autour d'un "Maza" servi dans des verres épais. Tous les jours, les jetons de bois aux couleurs multicolores remportaient les mises. Les perdants payaient leur tournée à dix sous le verre ; les revanchards s'acquittaient d'un café "asagat a l'aigro ardent" à vingt sous.

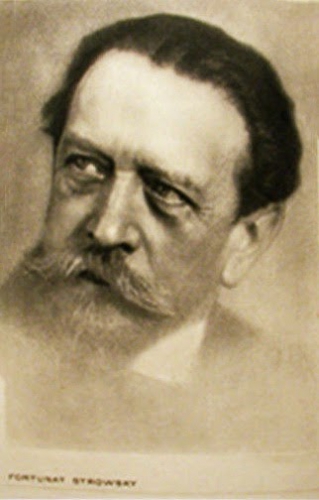

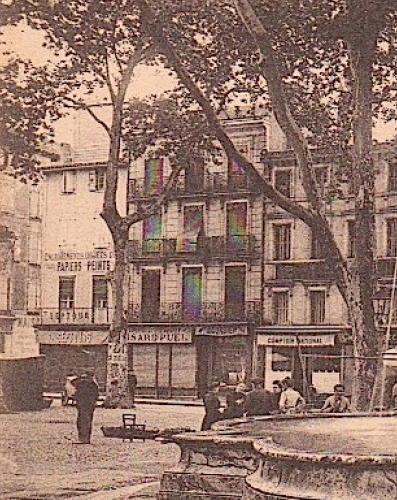

Le café du Helder en 1913

En tête de ces bistrots, citons le café du Helder (actuellement, café des platanes) qui accueillait les noctambules fréquentant le théâtre de l'Eden (aujourd'hui, Maison des syndicats), dirigé par M. Chatenet. Sur scène, on y croisait Fréhel, Damia, Gorlet lors de leurs tournées. Quelques combats de boxe y furent programmés. A l'entracte, le public se ruait au comptoir du Helder pour y déguster la limonade, des citronnades ou encore, les cafés distillés par les premières machines à serpentins de cuivres, de pipettes à spirales et de jets de vapeur. On y dégustait également les cornets de frites à 20 sous ; elles étaient préparées dans l'arrière-cuisine aux relents de d'huile. A la belle saison, les clients se jetaient se les sorbets réalisés grâce à une machine munie d'une manivelle au creux de laquelle l'on mélangeait lait, sucre, colorants et gros sel. Le papé à moustache M. Gleizes (voir ci-dessus), s'activait à la manivelle pour satisfaire la clientèle agrémentant la glace de poudre de cacahuètes ou de lames de chocolat.

L'Eden, boulevard du commandant Roumens

Après le spectacle, les artistes finissaient leur soirée au Helder et ces messieurs à lorgnons, tentaient une approche auprès des jeunes filles de la revue. Le régisseur du spectacle veillait au grain... Quant tout se monde quittait le café, il ne restait plus que l'illusion de la beauté et les parfums de patchouli.

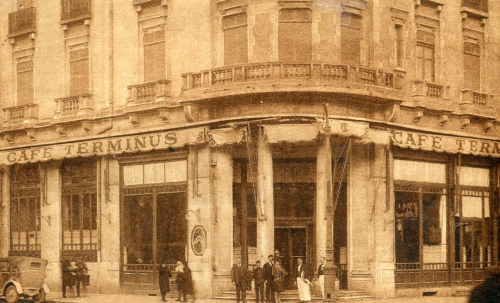

Le Café des Négociants

Fondé en 1905, le café des Négociants de René Lapasset était encore il y a peu de temps, l'établissement le plus ancien de la ville. Tout à côté, des écuries offraient le refuge aux chevaux et aux cochers. Pendant que les bêtes buvaient dans la "Pialo" (abreuvoir, en occitan) où l'eau claire coulait en abondance, les conducteurs d'attelage se désaltéraient au café.

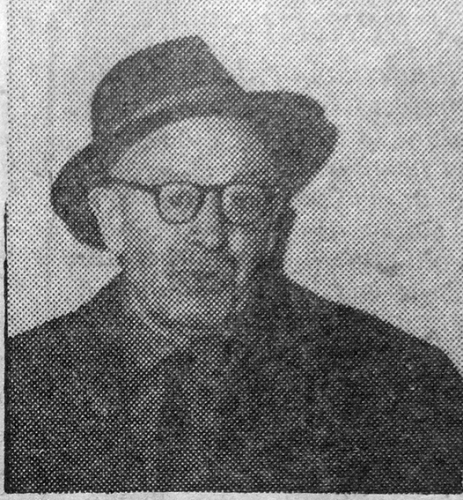

René Lapasset

Ces charretiers convoyeurs de longues charrettes tirées par deux, trois ou quatre robustes percherons, effectuaient pour leurs livraisons de vin audois, des étapes de 50 kilomètres dans la journée. Tous les rouliers portaient "la blodo" (blason, en occitan) de lustrine noire pour les patrons et bleue pour les ouvriers convoyeurs. Tous avaient sur l'épaule le fouet à longues mèche de chanvre, destiné à encourager l'ardeur des chevaux. Au long des étapes, les charretiers se reposaient sur le "porto feignant" qui était établi entre deux liteaux reliés par une toile de sac, à l'avant de l'équipage. Il arrivait que le conducteur s'endorme, mais les chevaux connaissaient la route. Chaque bistrot possédait sur sa façade, des anneaux où les rouliers attachaient leurs chevaux.

Ancien café Léon, face à l'église St-Vincent.

Sur le café Léon, des anneaux étaient scellés pour attacher les bêtes. Cet établissement était minuscule, mais sentait bon le picotin et l'avoine. Les conducteurs d'attelage pensaient à leurs animaux et amenaient avec aux leur ration "dé sibado per las bestios". Le patron du café fournissait un baquet d'eau. Pendant ce temps, les charretiers se sifflaient un verre de blanc avec un cornet de frites ou de pistaches.

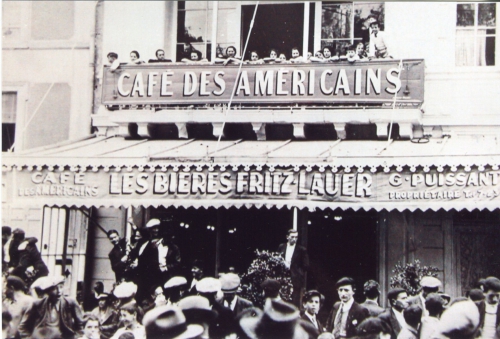

Le comptoir national, à droite sur cette photo

Au n° 20 place Carnot se tenait "Le comptoir national" de François Sarta. J'ai un peu bataillé pour retrouver son emplacement car les numéros ont changé depuis. La carte postale ci-dessus m'a été d'un grand secours. Ce petit café occupait la moitié de l'actuel établissement "Le Carnot". François Sarta, son épouse et leur fille Joséphine habitait là. Lui, avec ses belles bacchantes lissées, avait été un athlète de la société de gymnastique "L'Atacienne". En son négoce, il devait les jours de marché et de foire, tous les Audois porteurs de "la saquetto" qui venaient casser la croûte chez lui.

Le café du Midi se trouvait à la place de cet immeuble, Bd Barbès.

Situé à l'angle de la rue Jules Sauzède et du boulevard Barbès, le café du Midi s'opposait au café du nord à l'angle de la rue de la digue. L'été sa vaste terrasse occupait une cinquantaine de mètres, tandis que le soir, un écran projetait les films muets. Dans les années 60, Jean-Pierre Tutin reprendra cet établissement et l'appelera "Le fiacre". Il fut rasé et céda sa place à un immeuble d'habitations.

Le café des Américains

Toujours sur le boulevard Barbès, Le café des Américains. C'est une agence immobilière, au N° 33. Il connut plusieurs propriétaires dont M. Almayrac. Si l'on n'y a jamais vu un seul Yankee, en revanche il fut le lieu de bagarres mémorables avec les soldats du régiment d'infanterie coloniale. Dans les années 1920-1930, tous les samedi et dimanche, un bal avec piano mécanique ou une formation de quatre musiciens faisait tourner les couples sur des airs de java et de One-steep. L'on y dégustait des cerises à l'eau de vie ou des prunes au marc.

Le Grand Café Glacier, Bd Roumens

Sur l'emplacement de l'actuelle maison de retraite Montmorency, le café Glacier était tenu par Félix Mialhe. A la belle saison, une vaste terrasse se déroulait sous les ombrages des tilleuls. Autrefois, le boulevard du commandant Roumens s'appelait boulevard des Tilleuls. Ils ont disparu depuis, remplacés par des platanes. Café était le siège de plusieurs sociétés dont celle du Club Taurin Carcassonnais et l'USC. Durant la guerre civile espagnole, il fut le refuge des Républicains ayant fui le franquisme.

Félix Mialhe

(1898-1975)

Le patron du café Glacier avait combattu durant la Grande guerre. Ceci lui avait valu la Croix de guerre et la médaille militaire. Ancien gymnaste de l'Atacienne, c'était un homme très estimé à Carcassonne.

Le café Hugonnet, allée d'Iéna

Ce café est devenu ensuite l'Oasis, puis la Caisse d'Epargne a occupé les locaux.

Le café Boyer, allée d'iéna

Situé à l'angle de l'allée d'Iéna et de l'avenue Lespinasse, cet établissement possédait autrefois une treille qui dispensait une ombre bienfaisante. Dans les années 1980, il a fait place à un café de nuit.

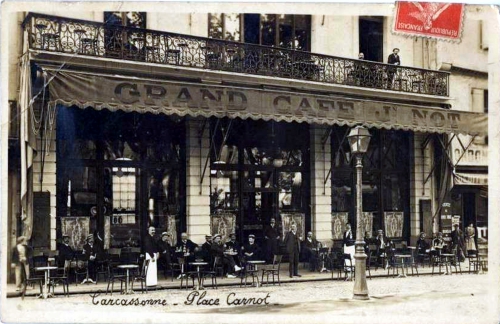

Le Grand café Not, place Carnot

L'ancien café de Julien Not est occupé désormais par le Crédit agricole. C'était autrefois le siège des marchands de vin. Au premier étage, se retrouvaient les joueurs de billard français. Parmi ses serveurs, on retiendra Henry, qui avait une démarche hésitante mais une sûreté à toute épreuve avec son plateau. A cette époque, les apéritifs étaient servis "bouteille sur plateau". Quand une table de six demandait des boissons alcoolisées différentes, il fallait pouvoir faire tenir les bouteilles en équilibre. Le serveur Marc avait une spécialité : le bras de fer. Le seul qui réussit à la battre fut Sébédio dit "Le sultan", ancien joueur de l'ASC.

La première course des garçons de café en 1935

On reconnaît Paul Laplace (animateur), Andrieu Alex et Siky qui concourait avec le numéro 14. Siky qui travaillait au café Not possédait une démarche chaloupée. En 1940, il fut prisonnier de guerre ; une corbeille avait été placée près du bar avec la mention "Pour Siky prisonnier". Une fois remplie, elle servait à envoyer des denrées au Stalag dans lequel Siky était retenu en Allemagne.

A la terrasse du Café Not, vers 1930

Le Grand Café Continental en 1925

Tenu par Jules Vincent, c'est l'établissement d'où partait les omnibus vers les villages environnants. Quelle classe, ces serveurs ! Georges Coulon fut l'un de ceux-là. Charmeur, élégant et virtuose du plateau, il deviendra ensuite le patron du café de la Terasse au portail des Jacobins. Ce grand Café Continental situé boulevard Omer Sarraut possédait une porte à tambour, comme celle que l'on peut voir encore à l'hôtel Terminus.

Dans un prochain article nous évoquerons la mémoire de bien d'autres cafés de cette époque...

Sources

Souvenirs de Marcel-Yves Toulzet

Recherches, notes et synthèse / Martial Andrieu

_________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2017