Gustave Bocquet était né en 1884 à Castelreng dans l'Aude. Après des études de musique, il sortait avec un premier prix de trompette du conservatoire de Toulouse. Par la suite, il entrait dans l'orchestre du théâtre municipal de Carcassonne qui accompagnait tous les chanteurs de passage, les opéras, les opérettes et les revues. Cet ensemble orchestral était dirigé par Michel Mir.

© Mme Aniort

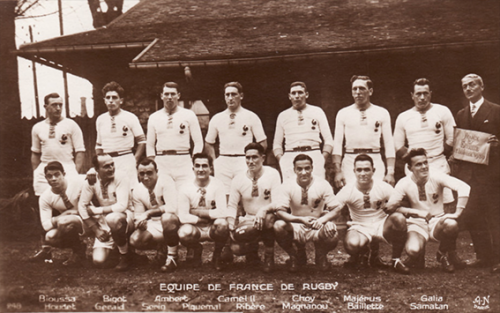

L'orchestre des fêtes du bimillénaire de la Cité en 1928

Assis au 1er rang : Michel Mir père (à droite), Mme Combes (professeur de piano rue A. Tomey)

Assis au 2e rang : M. Rancoule (Trombone)

Debout au dernier rang : Gustave Bocquet (à droite avec la trompette)

© Mme Aniort

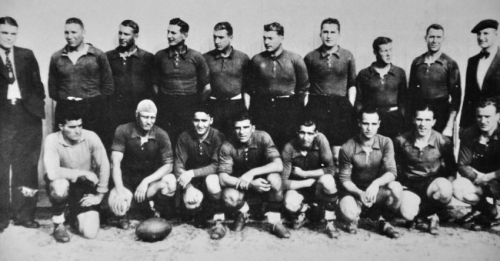

Gustave Bocquet et Michel Mir à l'extrême droite en 1950

Gustave Bocquet comme c'était l'usage à cette époque, en contrepartie de sa participation à l'orchestre se vit proposer une place d'employé à la mairie où il finit sa carrière comme chef du personnel. A la mort de Michel Mir en 1958, c'est lui qui prit la charge de lui succéder à la tête de l'harmonie municipale. Sa manière de diriger était précise, ses observations lui permettaient d'obtenir de ses musiciens d'excellents résultats. En 1968, soit dix années plus tard, Gustave Bocquet était dirigé vers la sortie - malgré ses états de service - en raison de son âge. C'est son élève René Cadrès qui le remplaça. Il finit sa vie à l'hôpital de Limoux d'où il décéda le 16 mars 1973. Le manque de musique et l'ingratitude de ses anciens collègues l'avaient sans doute tué...

Gustave Bocquet dirigea l'harmonie municipale de 1958 à 1968

__________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2016