Voilà encore une histoire dont on ne vous parlera pas dans les livres de catéchèse historique du département de l'Aude... La vie de Jean-François Bousquet, né à Ginestas le 8 juin 1751 de Jean Bousquet (ménager) et de Marie Thomas, ne fut pas singulière. Il n'y a pas dans cette histoire de Happy end, mais je vous garde pour la fin une belle surprise à terroriser tous les sans-culottes de la rue de Verdun. Je plaisante, bien sûr...

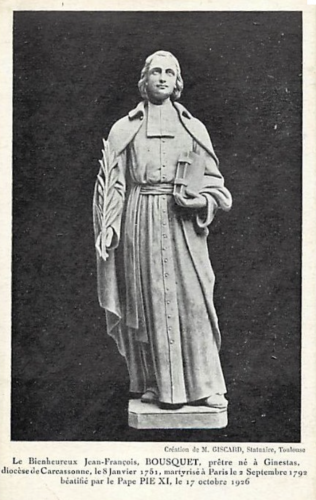

Statue de Jean-François Bousquet à Ginestas

Docteur en théologie et licencié en droit canonique et civil, J-F Bousquet devint un des canonistes les plus réputés de l'époque. Sous les yeux de Mgr l'archevêque de Toulouse, Charles DE LOMÉNIE DE BRIENNE et de ses grands vicaires, il fouilla les documents du parlement ide Toulouse et commença son grand travail en deux volumes in-4° : Droit ecclésiastique français, où il traite des questions relatives aux collateurs ecclésiastiques dans la dispensation des bénéfices, indique les abus qui s'y sont introduits et trace le plan de réforme dont la jurisprudence sur ce point est susceptible.

Eglise St-Saturnin de Pouzols-Minervois

Clerc-tonsuré en 1770, il est ordonné prêtre le 15 mars 1777 et prend en charge la cure de Pourzols-Minervois. Vers 1786, il alla se fixer à Paris et établit sa résidence chez les Eudistes. Il y vint attiré par le cardinal DE BRIENNE, afin de confronter les arrêts de Toulouse avec ceux du Grand Conseil et du Parlement de la capitale. Là, il se mit en relations avec BARRÈRE, qui deviendra membre influent de la Constituante, puis de la Convention et du Comité de salut public. Ces relations étroites avec LOMÉNIE DE BRIENNE et BARRÈRE pourraient faire soupçonner son orthodoxie. Il n'en fut rien. Successivement, Mgr DU LAU, archevêque d'Arles, à l'assemblée générale du Clergé le 21 août 1786, et Mgr DE DILLON, archevêque de Narbonne, ainsi que TALLEYRAND-PERIGORD, archevêque de Reims, à l'assemblée de 1788, firent de lui le plus bel éloge, et obtinrent en sa faveur une subvention de 4.000 livres d'abord et de 6.000 livres ensuite. Les ressources de l'abbé BOUSQUET étaient modiques. Aussi demanda-t-il au P. HÉBERT l'hospitalité aux Tourettes. Sa réputation s'étendit au-delà de la petite communauté et pour lui témoigner leur estime les prêtres de la paroisse Saint-Etienne-du-Mont, le choisirent le 21 avril 1789, en compagnie du P. HÉBERT, pour être l'un des 9 députés, chargés de la rédaction des cahiers du Clergé.

Ne remplissant pas de fonctions publiques ou paroissiales, l'abbé Bousquet ne fut pas tenu à prêter le serment constitutionnel. Mais quand la loi du 27 mai 1792 de déportation des prêtres fut proclamée, ils furent tous recherchés et le serment civique leur fut réclamé. Il fut l'un des premiers arrêté aux Tourettes et conduit à la section du Luxembourg. Là, Jean-François Bousquet refusa le serment et déclara :

"Je refuse tout serment, contraire à ma conscience et suis prêt à tout endurer même le martyre".

Deux jours avant le massacre, il songea à son ami BARRÈRE, et lui écrivit d'intervenir en sa faveur auprès de DANTON, ministre de la Justice. Danton promit bien à BARRÈRE et par deux fois la liberté, pour le lendemain même, de l'abbé BOUSQUET; mais la promesse ne fut pas tenue. Détenu dans l'église des Carmes, rue de Vaugirard, il fut le 2 septembre 1792 mis à mort avec 94 autres ecclésiastiques.

La tuerie des Carmes

Vers 16 heures, un groupe armé se rend à la prison des Carmes, où 150 prêtres insermentés ont été enfermés après le 10 août. Une heure auparavant, était passé le juge de paix Joachim Ceyra qui avait procédé avec célérité à l’appel des prisonniers, puis s’était tout aussi prestement retiré. Les prêtres sont alors poussés vers le jardin.

Le perron d'où sortirent des prêtres

Aussitôt la tuerie débute par une fusillade, puis à coups de piques et de sabres ; certains religieux cherchent refuge à la chapelle, mais sont entraînés de force et exécutés dans le jardin ; certains toutefois réussissent à s’échapper. L’arrivée du Commissaire de la section du Luxembourg Jean-Denis Violette suspend pour un instant les massacres. Celui-ci établit une procédure en faisant office de juge occasionnel et fait comparaître les prêtres survivants. Les jugements consistent en une rapide vérification d’identité et un verdict rapide. Peu avant six heures tout est terminé, après 115 exécutions. Les quelques prêtres rescapés sont conduits au siège de la section du Luxembourg.

Certains corps sont transportés au cimetière de Vaugirard et entassés dans une fosse commune ; d’autres sont jetés dans un puits du jardin, redécouvert, en 1867, lors du percement de la rue de Rennes, dont le tracé passe au travers du jardin des Carmes. Quelque temps après le massacre, les sœurs de J-F Bousquet - Marie et Rose - donnèrent procuration au citoyen Michel AZÉMA, député à la Convention, pour procéder à la levée des scellés apposés sur les meubles de leur frère, et le citoyen BONNARD, ancien réfectorier des Tourettes, vint au nom de ce dernier réclamer la montre que le martyr portait sur lui au jour de sa mort.

Le Bienheureux

Le 17 octobre 1926, le pape Pie XI a inscrit l'abbé Bousquet au nombre des bienheureux de l'église.

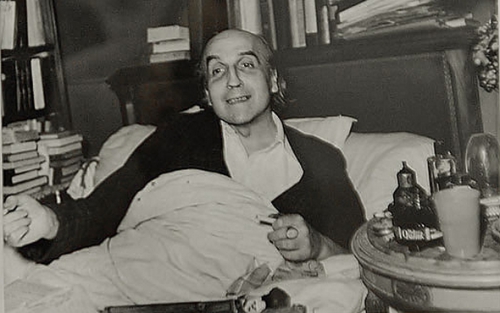

La surprise et la recherche du blog

Jean-François Bousquet, curé de Ginestas béatifié par Pie XI, n'est autre que le grand oncle en ligne directe, du poète Joë Bousquet. Ce dernier n'a jamais caché ses convictions et son éducation religieuse. Sa famille a même hébergé l'évêque de Carcassonne, lorsqu'il fut expulsé au moment de la loi de séparation de l'église et de l'état. La soeur Henriette Bousquet épouse Patau, le raconte fort bien dans un manuscrit de ses mémoires. Quant à son frère, l'abbé Gabriel Sarraute fut son confesseur et lui administra l'extrême onction la veille de sa mort.

Sources

Histoire du clergé de l'Aude / Chanoine Sabarthès / 1939

Les martyrs Eudistes massacrés aux carmes / 1926

_________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2016