Dans la famille Rousselière on ne roulait pas sur l'or, tout au plus manipulait-on la fonte. Père de treize enfants, Antoine Rousselière et son épouse Jacquette Artozoul n'avaient guère les moyens d'offrir des cours de chant à leur fils cadet. D'ailleurs, aucun d'entre eux ne fut en mesure de déceler chez Charles cette voix exceptionnelle qui le fit monter sur les plus grandes scènes d'opéras du monde.

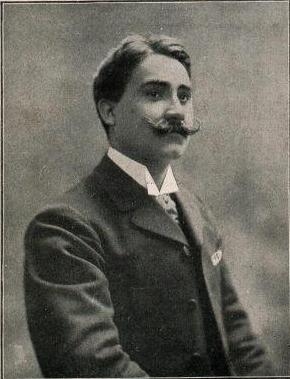

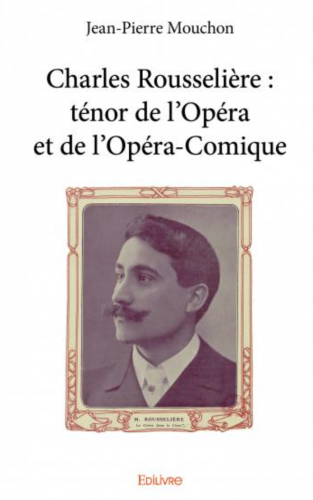

Charles Rousselière

(1875-1950)

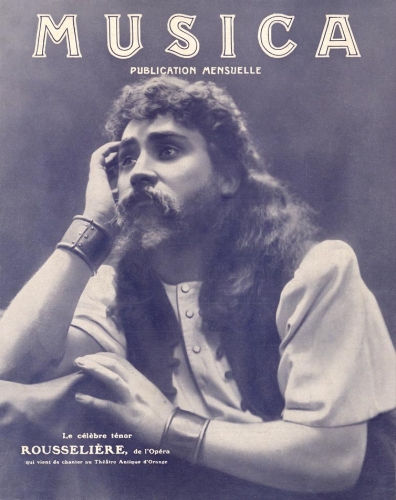

Charles Rousselière naît le 17 janvier 1875 à Saint-Nazaire d'Aude. Dernier d'une nombreuse fratrie, c'est à Carcassonne où son père occupe le poste d'ouvrier dans l'une des fonderies de la ville, que le jeune Charles va s'émanciper. Dans la capitale audoise, le futur ténor fait entendre quelques fois sa voix, mais personne chez nous ne voulut aider l'éclosion de ce talent. A la faveur d'un voyage en Algérie, département dans lequel les pauvres de la ville allaient dépiquer la vigne, la famille s'installe à Sidi-Bel-Abès. Charles Rousselière va être pris en main par un dénommé Maurin. La municipalité lui octroie une bourse et l'envoie étudier à Paris. Au Conservatoire national de musique, il a pour professeurs Vergnet (chant), Girardot (opéra) et Achard (opéra-comique). En 1899, il obtint un second accessit de chant et un second prix d'opéra. Il fut aussitôt engagé à l’Opéra et débuta dans Samson et Dalila avec un succès qui le plaça d’emblée au nombre des artistes en vue et qui, ensuite, ne s’est pas démenti.

Rousselière dans Samson de Camille Saint-Saëns

Sa voix exceptionnelle et ses dons de comédie seront les moteurs d'une rapide ascension dans le métier. Mais, Rousselière possède également la rare faculté à cette époque de chanter en Anglais et en Italien. En France, tous les opéras étrangers étaient traduits. C'est cet atout supplémentaire qui permit au ténor Carcassonnais de franchir l'Atlantique. Ainsi, après sept années passées à l'opéra de Paris, le voilà engagé au Metropolitan Opera de New-York. Il était le seul à ne pas être italien dans la troupe.

Adulé, Charles Rousselière reçoit des cadeaux par milliers et l'on se sert de son image pour des publicités dont le cacao Poulain. Un lion lui fut même offert qu'il donna au zoo de Vincennes. Interprète divin des œuvres de Richard Wagner, Guillaume II lui décerna une décoration. En 1914, il la lui renvoya avec l'expression de son profond mépris. Au cours de l'une de ses tournées en Europe, le compositeur Gustave Charpentier vint le chercher à Barcelone pour lui demander créer Julien, son nouvel opéra. Le contrat fut signé entre Barcelone et Carcassonne. C'est dans cette dernière qu'il avait pour cousins MM. Falcou et Artozoul. Le premier était imprimeur, le second marchand d'articles de pêche dans la rue de la gare.

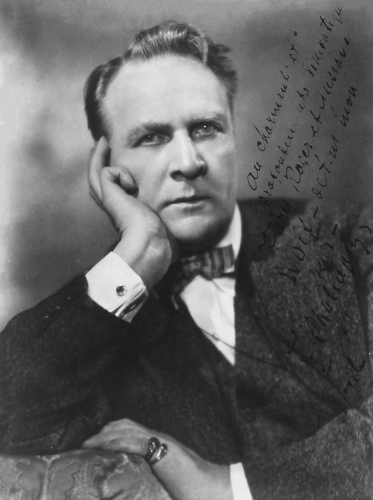

Feodor Chaliapine

(1873-1938)

Revevant d'Espagne après y avoir chanté, Rousselière amena la grande basse Russe Féodor Chaliapine à Carcassonne déjeuner chez les Falcou. Que reste t-il de tout cela ici ? Rousselière ne fut jamais convié à chanter dans le Grand théâtre de la Cité. Si le monde entier, connut Rousselière, Carcassonne ne s'y intéressa sûrement pas. C'est aux arènes de Béziers qu'il créa en 1900 Prométhée, l'opéra de Gabriel Fauré.

On pourra lire cette biographie parue chez Edilivre en janvier 2017. On n'y parle pas de Carcassonne, mais le mérite t-elle vraiment ? Vous trouverez également sur Youtube de nombreux enregistrement d'époque de Charles Rousselière : Samson et Dalila, La juive, Lohengrin, Manon, etc.

____________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2018