© Pierre Coqueux

Beatris de Planissolas est un opéra du compositeur Carcassonnais Jacques Charpentier (1933-2017) sur un livret en occitan du poète René Nelli. Il évoque l’histoire de Béatrice de Planissoles née vers 1274 à Caussou (Ariège), châtelaine de Montaillou, qui entretint une relation charnelle avec Pierre Clergue, prêtre cathare. Dénoncée à l’Inquisition par les habitants des alentours, elle fut accusée d’hérésie et jugée par Jacques Fournier, évêque de Pamiers, connu plus tard sous le nom de pape Benoît XII.

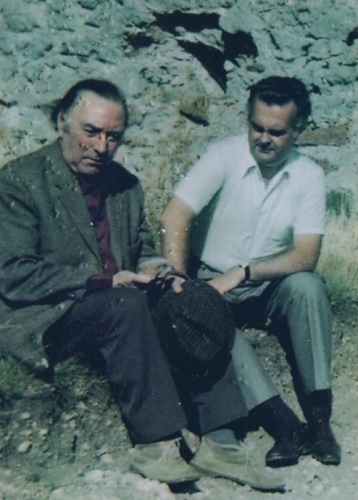

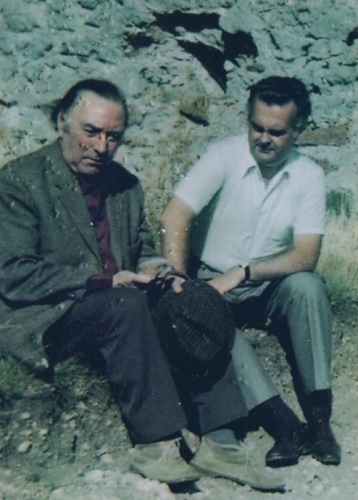

© Collection J. Vouaux

René Nelli et Jacques Charpentier à Montaillou

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, l’œuvre n’est pas construite sur un livret d’opéra mais sur un poème. René Nelli l’a écrit à partir des minutes du procès du Tribunal de l’Inquisition siégeant le 26 juillet 1320 à Pamiers, au cours duquel Béatrice répond à l’interrogatoire de l’évêque Fournier. Le discours musical accompagne le texte sans jamais prendre le dessus sur lui, tant et si bien qu’il reste toujours intelligible même à l’auditeur le moins initié. Les actes de l’opéra ont été remplacés par des cinq tensons pour trois voix mixtes (Mezzo-soprano, Soprano, Baryton) ; ils nous renvoient aux textes poétiques de l’Amour courtois interprétés par les troubadours, tel Bernard de Ventadour par exemple.

Partition aux éditions A. Leduc

« Au sens lyrique du mot, il n’y a pas de premier temps. L’œuvre commence par du silence et retourne au silence. Et, entre les deux qui l’encadrent, il y a comme une grande respiration musicale. Cela peut s’apparenter à la fois au Raga de l’Inde et aux Favelas de Monteverdi. (Jacques Charpentier).

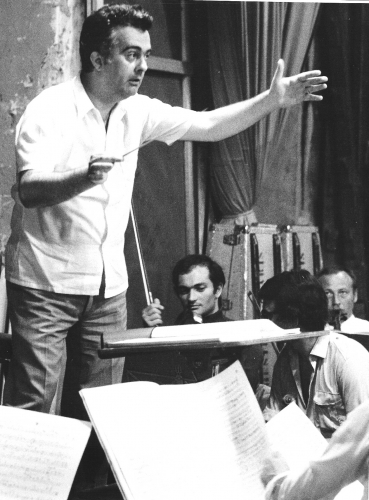

Les solistes autour de J. Charpentier en 1971

Béatrice de Palnissolas fut créée au 24e Festival d’Aix-en-Provence le 22 juillet 1971 dans la cour de l’Archevêché. Jacques Charpentier dirigeait lui-même les instrumentistes de l’Orchestre de Paris et les solistes : Liliane Guitton (Beatris), Marc Vento (L’évêque Fournier), Michel Trempont (Pierre Clergue), Odile Dubosc (L’âme de Beatris), Jean-Pierre Cornu (L’âme de Pierre Clergue).

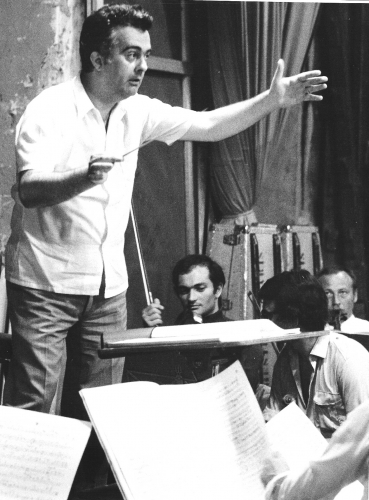

Répétition avec l'Orchestre de Paris

La mise-en-scène avait été confiée à D. Delouche. Les décors et les costumes de Juvenal Sanso ont été admirés lors de l’exposition 2016 au musée Granet d’Aix-en-Provence.

© Pierre Coqueux

Marc Vento et Liliane Guitton

Cet opéra sera repris au Grand Théâtre du Capitole de Toulouse les 7 et 8 avril 1973 dans une mise-en-scène de Jean Deschamps. Si Liliane Guitton reprit son costume de Beatris, les autres rôles furent confiés à Jean Soumagnas et à Yves Bisson. Toujours à Toulouse mais à la Halle aux grains cette fois, en co-production avec le Festival Déodat de Séverac, Beatrice de Planissolas revint dans la lumière des projecteurs le 21 décembre 2002. Une véritable gageure pour la nouvelle héroïne incarnée par la soprano Anne Barbier, qui n’avait jamais parlé un mot d’occitan. L’orchestre et les chœurs du conservatoire de Toulouse étaient dirigés par Marc Bleuse.

Avec cet opéra, l’Occitan entre dans l’universalité ! La thématique du livret sur une histoire vraie ne peut que nous renvoyer à l’actualité. Il existe encore des pays dans lesquels des théocraties barbares rendent des jugements au nom de Dieu. Des régimes, où la volonté de puissance des hommes s’érige en dogme pour asservir la condition des femmes. Des gens sans scrupules, capables de dénoncer leur voisin surtout si la loi et les mœurs leur en donne la possibilité. On peut aller chercher chez les hommes ce qu’il y a de plus beau, comme y faire surgir ce qu’il y a de plus néfaste. Tout dépend de qui les dirige… Jacques Charpentier avait vu juste : « Béatrice est une femme très actuelle et je n’ai pas à me convaincre que son histoire pourrait devenir un opéra. C’est une évidence. »

______________________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2019