Bien qu'une rue porte son nom dans le quartier des Quatre chemins avec pour simple mention "Armand Raynaud, musicien", les Carcassonnais ont oublié depuis fort longtemps quel a été cet homme exceptionnel. Son parcours fut presque en tout point semblable à son ami Paul Lacombe, à qui il faut bien reconnaître une plus grande notoriété dans notre ville. Enfin, sur les bâtiments publics...

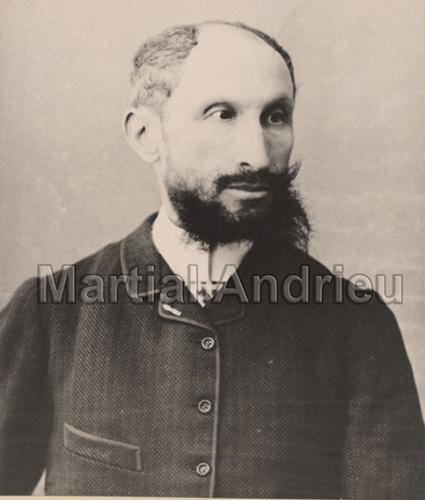

© Coll. Martial Andrieu

Raynaud Paul, Antoine, Emile, Armand naît le 8 décembre 1847 au N° 16 de la rue de la Comédie - aujourd'hui, n°20 de la rue Courtejaire. Il vit là avec son père Adolphe (commis fabriquant de draps), sa mère Victorine Gros, lingère, et ses beaux parents, Jacques Gros (Négociant) et Marie Polycarpe. Son prénom lui viendrait de son parrain et ami de la famille, le républicain Armand Barbès. Dans son domaine de Fourtou près de Villalier, ce dernier lui aurait permis de souffler dans son cor de chasse. Ainsi, Raynaud se serait-il pris de passion pour cet instrument, dont il jouera plus tard avec excellence. Destiné comme son ami Paul Lacombe à l'industrie drapière, Raynaud lui préféra la musique. Les Carcassonnais de cette époque se souviennent avoir vu ce célibataire à la barbe doublement pointue, se balader sur le boulevard de la préfecture coiffé d'un chapeau melon et sa canne à la main.

© Coll. Martial Andrieu

Société lyrique Ste-Cécile de Carcassonne

Armand Raynaud apprendra la musique grâce au cours dispensés par François Teisseire, fondateur de la première école de musique de la ville. A l'Exposition universelle de Paris en 1867, sa société chorale obtint des récompenses et souleva l'enthousiasme du public. Teisseire, que Carcassonne a définitivement enterré, s'évertua à dispenser des cours aux enfants d'ouvriers. Grâce à lui, on fit interpréter au théâtre municipal "Le chalet" de Adam et "La dame blanche" de Boieldieu. Une première dans cette ville de garnison, habituée à entendre surtout de la musique militaire. En 1875, Armand Raynaud prend la tête de la Société lyrique Sainte-Cécile fondée par Teisseire ; sous le kiosque à musique du square Gambetta construit par l'architecte Léopold Petit, il dirige cette phalange composée de talentueux musiciens tels que Gustave Barbot (1er prix du conservatoire de Paris), Colson (Violoniste, élève de Vieuxtemps), Jean Escaffre, etc.

Il était de coutume à Carcassonne la veille du 14 juillet de donner un concert au kiosque. Les spectateurs qui avaient pris place avec leurs chaises sous les platanes, attendaient l'exécution de la Marseillaise orchestrée par Armand Raynaud et Le chant des Girondins. Ce dernier avait été hymne national sous la Seconde république, entre 1848 et 1852.

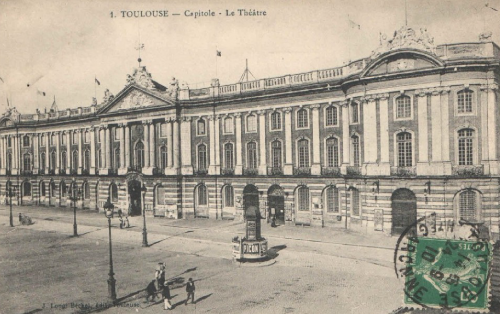

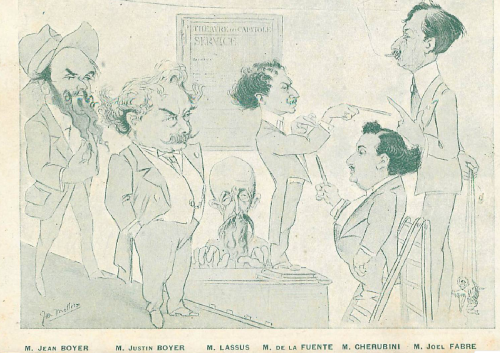

Armand Raynaud se révéla comme le compositeur de plusieurs œuvres dont La rapsodie espagnole, la Marche Chinoise, The nightingale, etc. Contrairement à Paul Lacombe, il quitta Carcassonne en 1885 et consacra le reste de son existence à la direction d'orchestre. D'abord en Belgique, au Grand théâtre royal de Gand d'où il revint à cause d'un climat qui ne s'accordait pas avec sa santé fragile. Par un heureux concours de circonstance, Raynaud fut nommé en 1886 à la tête de l'orchestre du théâtre du Capitole de Toulouse. A cette époque, le conservatoire et le Capitole de Toulouse, au public si exigeant, égalaient en qualité l'opéra de Paris.

Dans les années 1890 et les premières suivirent le début du XXe siècle, les chefs d'orchestre n'occupaient pas encore au théâtre, comme aujourd'hui, la place en retrait qui leur permet d'avoir sous les yeux l'ensemble instrumental. Au contraire, il étaient assis sur un siège élevé en bordure de la scène, tournant le dos à la plupart des exécutants. Ceux qui ont vu Raynaud au pupitre rapportent qu'il portait toujours le poing gauche sur la hanche, le coude saillant, le bras droit au geste large tenant la baguette. Celui-c! conformément au vœu de Berlioz "avait la partition dans la tête et non pas, la tête dans la partition". Cette parfaite connaissance du répertoire lyrique, lui fit gagner la confiance des directeurs successifs : Debrat, Tournié, Frédéric Boyer... Le compositeur Paul Vidal, né à Toulouse mais originaire d'Issel (Aude), venait très souvent louer ses qualités.

Les dernières années du XIXe siècle furent pour le théâtre du Capitole une période brillante. Son orchestre et le maître Armand Raynaud, inspiraient une telle confiance que la scène toulousaine était devenue comme un lieu d'élection pour Camille Saint-Saëns. On joua en 1885 Proserpine, puis Phryné qui évoquait l'antiquité grecque avec beaucoup de charme ; Mme Vaillant-Couturier de l'OPéra-Comique tenait le rôle titre. En 1896, Saint-Saëns vint lui-même interpréter au piano un de ces concertos. La même année, Raynaud dirigea la création de Jocelyn de Benjamin Godard avec Sentenac (Ténor), Desmet (Basse) et Mme Ribes-Tournié. Ce jour-là, l'inspecteur des Beaux-arts Armand Sylvestre, qui avait adapté le livret de Lamartine, s'avançant vers la scène dit au public :

"Notre admiration pour l'aigle de Victor-Hugo ne saurait exclure celle que nous inspire ce cygne blanc qu'est Lamartine".

En 1900, Frédéric et Justin Boyer administraient le Capitole. Dans les premiers jours du mois de mars, un désaccord les opposa à Raynaud au sujet d'une interprétation orchestrale. Fort de son bon droit et d'un conflit qui ne s'apaisait pas, Raynaud décidait de présenter sa démission après treize années à la tête de l'orchestre. De mémoire, ce fut un beau tapage parmi les abonnés. Lorsque à sa place, le second chef d'orchestre Montagné, Carcassonnais comme Raynaud parut au pupitre, l'assistance protesta violemment.

"L'orchestre se tait. La représentation semble compromise. La toile se lève. Un régisseur paraît, assez penaud dans son habit noir. "Que désirez-vous ?" demande t-il. Une clameur lui répond : "Raynaud ! Raynaud ! Raynaud !" Cela dura quelques instants. Le rideau tombe pour se relever bientôt après. Nouvelle apparition du régisseur, qui déclare : "On est allé prier Monsieur Raynaud de retirer sa démission. S'il y consent, il reprendra sa place dès demain. Cette fois la salle applaudit et l'on pur jouer la Favorite de Donizetti. Le lendemain Raynaud réapparaît à l'orchestre, salué, dès son entrée, par une magnifique ovation à laquelle s'associaient les musiciens eux-mêmes, debout, battant des mains pour accueillir leur chef. Ainsi, fit cet incident qui montra toute la place de Raynaud à Toulouse."

Photo d'illustration

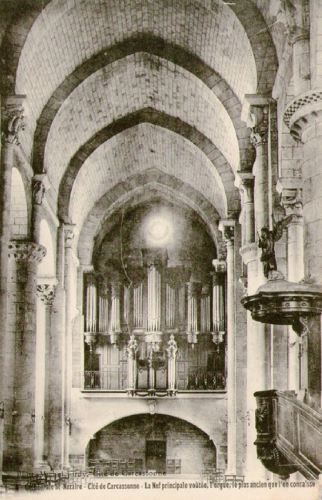

Peu de temps après et incident, il fut atteint par une congestion pulmonaire. Le 3 avril 1900 à une heure du soir, Armand Raynaud décédait à Toulouse dans une famille originaire de Carcassonne (les Dussaud). La cérémonie funèbre se tint à l'église Saint-Sernin où se trouvait l'orchestre du Capitole. Son ami, le chef Montagné, dirigea la Marche funèbre de Haring. Le ténor Soubeyran chanta "Le crucifix" de Jean-Baptiste Fauré et Mme Baréty, un émouvant "Pie Jesu". Le cercueil rejoignit la gare Matabiau pour Carcassonne, où il arriva le 5 avril dans l'après-midi. La Société Ste-Cécile traversa la ville sur la Marche funèbre accompagnant Armand Raynaud, au cimetière Saint-Michel.

https://www.youtube.com/watch?v=DlaazgGtXNk

Quelques années après la mort du grand chef d'orchestre, un comité fit ériger son buste, œuvre du sculpteur Villeneuve, sous le kiosque du square Gambetta. Bientôt après, il fut déposé dans une dépendance du musée municipal. Qu'est devenu le buste d'Armand Raynaud ?

A cet endroit, s'élevait la maison d'Armand Raynaud à Carcassonne

Principales compositions

Tolosa (Suite d'orchestre)

Nouredda (Ballet)

Le roi Lear (Opéra)

Sources

Jean Depaule / Contribution à l'histoire de la vie musicale toulousaine

L'artiste toulousain / 5 février 1888

Etat Civil et recensement / Archives de l'Aude

Notes, recherches et synthèse / Martial Andrieu

_________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2017