Au milieu des années 1970, Philippe Noiret fit l'acquisition d'un domaine du XVIIIe siècle perdu au milieu de la Malepère. Comment ce comédien si renommé, cet homme du Nord, avait-il bien pu s'intéresser à Montréal d'Aude au point de venir s'y installer ?

L'entrée du domaine de Turcy à Montréal d'Aude

Tout commence par un dîner chez Jacques Gérard Cornu et Michèle Méritz, propriétaires du domaine de la Soulette à Montclar, dans lequel Philippe Noiret et son épouse son invités. Michèle Méritz n'est autre que l'impresario du célèbre comédien.

Jacques Gérard Cornu (1925-2011) s'engagea dans la Résistance au sein du réseau ISOLE. Il fut déporté dans un camp de concentration.

Jacques Gérard Cornu réalise les célèbres émissions "Cinq colonnes à la une" et "Les dossiers de l'écran" aux côtés d'Armand Jammot et des trois Pierre : Lazareff, Desgraupes et Dumayet. Il est aussi connu pour avoir filmé l'assassinat du président J.F Kennedy et celui de son meurtrier supposé, Lee Harvey Oswald. Si les époux Cornu se sont installés dans l'Aude, ce n'est sans doute pas dû au hasard. Théophile Cornu (1861-1917), le grand-père avait été préfet de l'Aude de 1908 à 1912.

Michèle Méritz (1923-1998), comédienne et fondatrice d'Artmédia.

À ce repas, un personnage clé fait partie des invités. Il s'agit de l'architecte Henri Castella avec lequel Philippe Noiret va sympathiser. Ils ont une passion commune, celle des chevaux. Castella n'est pas là par hasard. La soeur de son épouse Ariane née Durand-Gary, a épousé Edmond, le frère de Jacques Gérard Cornu. Toutes les deux sont nées à Carcassonne et appartiennent à la famille Durand-Roger, fondeur. C'est donc par le jeu des alliances familiales que Philippe Noiret rencontre Henri Castella ce jour-là.

Henri Castella (1921-2001), architecte

Séduit par le charme de la Malepère, Noiret sollicita Castella afin que celui-ci lui trouvât une demeure dans le coin. Monique Chaumette raconte : "Henri Castella, un homme délicieux, drôle, intelligent et talentueux. Philippe lui a dit : Si tu me trouves une maison dans le coin, tu me préviens. Six mois après Henri lui a téléphoné en disant : J'ai quelque chose de très joli, il faut que tu viennes." Après être allé le chercher à l'aéroport, Castella l'amène en voiture à Montréal d'Aude dans sa voiture, les yeux bandés. L'architecte sort le comédien du véhicule et l'accompagne devant une très belle bâtisse nichée au milieu de la Malepère. Il lui débande les yeux et lui dit ceci : "Maintenant tu ouvres les yeux et tu vois ça, ça ne bougera jamais, ce sera toujours là. Maintenant, tu te retournes et ça on en fait ce qu'on veut", en lui montrant les étables.

Il s'agit du domaine de Turci ou Turcy. Arnaud Turc, chanoine du XVIe siècle originaire du Cabardès, vint à la collégiale où il prit le nom de Turci. Un de ses neveux fit souche à Montréal, d'où la ferme de Turcy et ancienne possession de cette famille. Émerveillé par ce paysage à couper le souffle, Philippe Noiret fit l'acquisition du domaine. Il chargea Henri Castella de s'occuper de son aménagement. Côté pratique, la cuisine communiquait directement avec les écuries et chaque matin, Philippe Noiret, après son petit déjeuner, montait son cheval pour une ballade de une à trois heures.

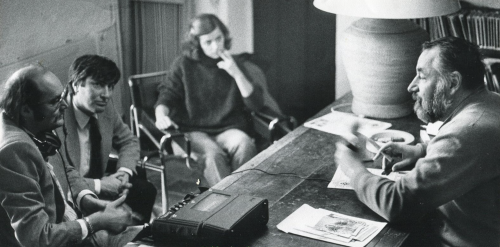

Philippe Noiret interviewé par Michel Sawas et Gérard Filaquier pour Radio Carcassonne.

Lors d'un entretien à Radio France, le comédien raconta ses instants passés dans l'Aude. "Quand je suis là-bas, j'ai des journées de fainéant. Je fais des promenades à chevaux. Je vais au marché de place Carnot à Carcassonne, puis je m'arrête aux commerces autour. Les Audois sont des gens très attachants. J'ai été accueilli avec discrétion. Là-bas, ils vous disent avec politesse : " Est-ce que je peux vous toucher la main ? " Quand on leur demande où se trouve le domaine de M. Noiret, ils nient le savoir pour ne pas me déranger.

Monique Chaumette et Philippe Noiret à Montréal d'Aude en 1982

Sources

Les noms de famille en France, traité d'anthroponymie française / A. Dauzat / 1945

Radio France

Philippe Noiret, conversations avec Bruno Putzulu / Flammarion

___________________________-

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2025