Hier, nous avons vu une première partie de ces anciens cafés des Années folles. Nous poursuivons aujourd'hui en tenant de les compléter en sachant que leur nombre ne nous permettra pas d'évoquer le souvenir de tous.

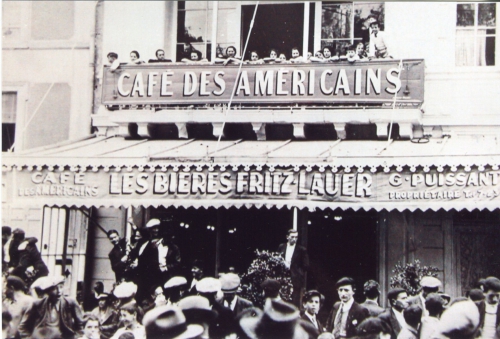

Le café de la terrasse vers 1920

Ancien café Maymou puis Grilhot, le café de la terrasse était aux mains d'André Semba en 1921. De nombreux cercles y avaient élu domicile au premier étage de l'établissement : Cercle des fonctionnaires, des sports-club et du Vélo-Club Carcassonnais. Les cavaliers du 19e régiment de dragons s'installaient sur la vaste terrasse, pendant que la société musicale de la ville y donnait quelques aubades. Aujourd'hui, l'établissement est partagé en deux parties. La première est occupée par le café Formule 1 et l'autre, par la Brasserie 4 temps de Franck Putelat.

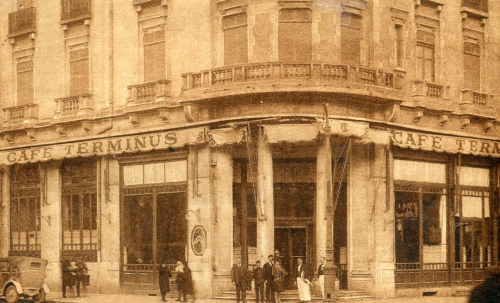

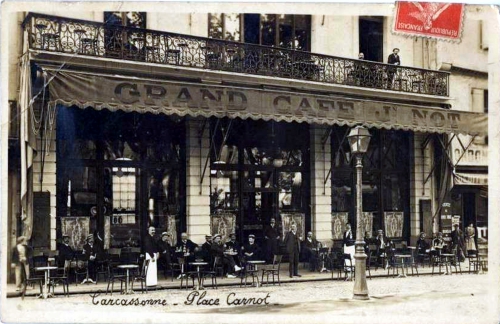

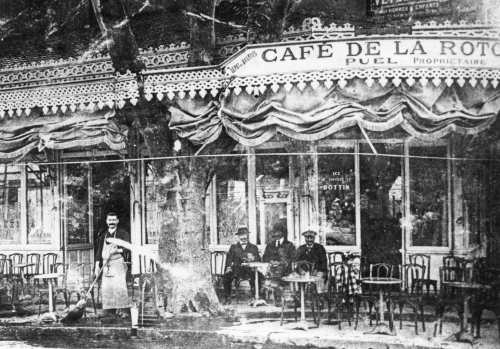

La Rotonde, boulevard Omer Sarraut

Le café de la Rotonde avait dans les années 20 pour propriétaire L. Puel. Au tout début du XXe siècle, il s'appelait Café Castéras. Idéalement placé à l'angle de la rue de la gare, le Grand café Continental lui faisait face. C'était le rendez-vous des courtiers en vins. Aujourd'hui encore, la Rotonde avec ses garçons en gilet noir et nœud papillon maintient la tradition d'un service de qualité.

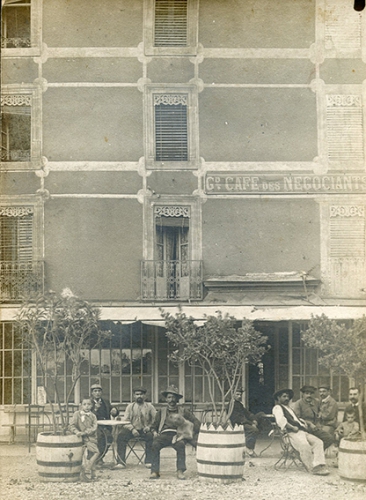

Le café des Colonies, Bd Jean Jaurès

Déjà en 1897, le Café des colonies figurait sur les annuaires de l'époque comme un établissement de premier ordre entièrement restauré en neuf. François Lassere, le propriétaire, avait entièrement transformé cet affenage pour les chevaux en café. A la belle saison, il proposait des glaces et des sorbets et la vente de la bière Müller dont il était le dépositaire exclusif. Le seul établissement ouvert la nuit jusqu'au passage des rapides. En 1921, Antoine Mialhe en était le propriétaire. C'est aujourd'hui, la Brasserie du Palais.

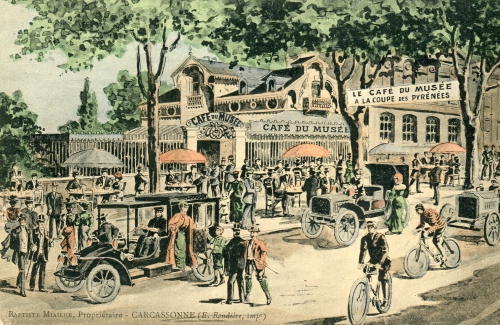

Le café du musée, Bd Camille Pelletan

Ce café comme son nom l'indique se trouvait à côté du Musée des beaux-arts. A l'époque du cinéma muet, l'établissement était connu pour ses projections d'après-souper. On étendait un drap blanc et le public regardait le film depuis la terrasse. Ceux qui ne voulaient pas payer se tenaient de l'autre côté et avec un miroir lisaient les sous-titres. Il connut de nombreux propriétaires dont MM. Mialhe, Emile Solé et François Galinier en 1928. Le charme ne pouvant durer à Carcassonne, il a été rasé en 1952. L'année suivante, la trésorerie générale à l'architecture stalinienne prit sa place.

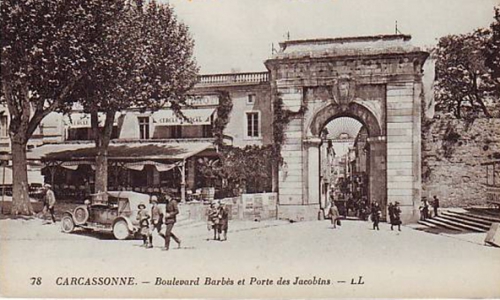

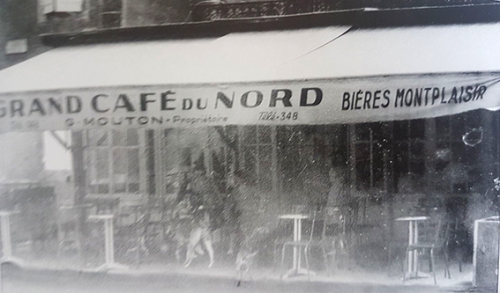

Le café du Nord

Situé à l'angle de la rue de la Digue, le café du Nord s'opposait au café du Midi. Au début du XXe siècle, son propriétaire est Léon Bourniquel qui participa en 1907, à la création du syndicat des limonadiers. En 1921, M. Ancely prit sa suite. La famille Mouton resta longtemps aux commandes, au moins jusque dans les années 1980. C'est aujourd'hui la brasserie du Dôme.

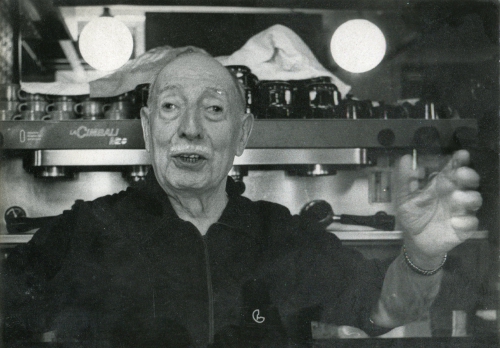

Le café de la Comédie

Cet établissement faisait également restaurant et proposait des chambres. En 1970, Gérard Baux qui avait fait ses premières armes au café Bristol chez Sartore, acheta le café de la Comédie à Mme Panisse. Ce fut toujours le rendez-vous des artistes en tournée à Carcassonne : Moustaki, Becaud, Brel, etc.

La machine à café expresso de 1911 inventée par les frères Grouard à Paris. Elle fonctionna jusqu'en 1970 dans le café de la Comédie et s'y trouve toujours.

Le café des deux gares, bd Joffre

Situé à l'angle des avenues Foch et Joffre, cet établissement portait ce nom en raison de la proximité des gares des chemins de fer et des tramways de l'Aude. Entre les deux guerres, il fut tenu par M. Almayrac et était le siège de l'ASC. Il prit ensuite le nom de Café Bristol et connut notamment la famille Sartore aux commandes. Dans les années 1950, une rotonde fut construire au-dessus de la terrasse.

La construction de la rotonde au premier étage

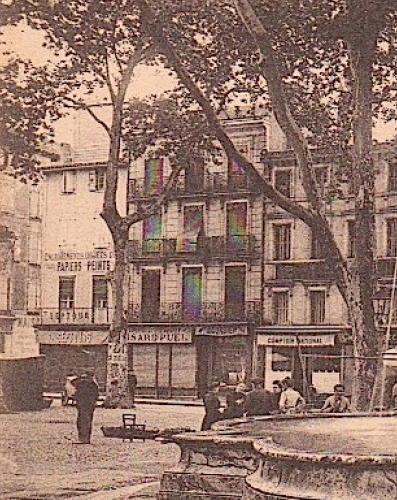

Le café Français, place Davilla

Situé dans l'immeuble Tomey, il était la propriété de M. Flanzy au début du XXe siècle. Dans les années 1920, ce fut le café Cathary. L'établissement disparut au cours des années 1980.

Le café des Familles

A l'angle des rues Tourtel et Antoine Marty, on voit encore sur la façade un vestige de la Belle époque : Café Raynaud. Là, se tenait le café des Familles tenu par M. Courtieu en 1921. Quand à la fin des années 1980 il ferma ses portes, une agence bancaires prit sa place. Aujourd'hui, c'est un restaurant asiatique.

Nous ne pouvions évoquer la mémoire de tous les cafés des années 1920. Vous trouverez ci-dessous une liste de ceux figurant dans l'annuaire de l'époque. Si vous avez des photographies de ces établissements dans vos tiroirs, n'hésitez pas à me contacter : andrieu-martial@wanadoo.fr

Café du commerce (Arquès), bd Omer Sarraut ; Café Minervois (Asset), route minervoise ; Azéma, rte de Narbonne ; Balmigère, 2 rte minervoise ; Buffet de la gare (Benoît) ; Béziat, rue Trivalle ; Bover, rue du marché ; Café Denis, rte de Montréal ; Café d'été, 33 rte de Limoux ; Café de l'Industrie, rue de la rivière ; Café de Paris (Théron), rte de Toulouse ; Cavilhé, rue Dugommier ; Cazanave, rue Barbacane ; Coste, avenue Arthur Mullot ; Fabre, Bd de Varsovie ; Ferrand, rue Alba ; Gasc, square Gambetta ; Café Voltaire (Gentil), Bd Barbès ; Café parisien (Gougaud), 47 rue Aimé Ramond ; Lasserre, 41 rte de Toulouse ; Loustau, café du pont d'Artigues ; Marty, rte de Montréal ; Pagès, Café de l'abattoir ; Café du Luxembourg (Plauzolles), place de Gaulle ; Puel, rue Barbacane ; Rigaud, rue Alba ; Rumeau, rue des Arts ; Rouzaud, place Davilla ; Café Montagne, square Gambetta ; Vidal, place de Gaulle ; Café de l'opéra, 3 rue Courtejaire.

_______________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2017