Au mois de septembre 1848, la municipalité est saisie par une demande des citoyens Marfan et Batut afin de faire disparaître la servitude dans l’impasse compris entre les anciens remparts et l’évêché. Après avoir procédé à la destruction des vieux murs médiévaux sur lesquels la population vient uriner et déposer des ordures, Il serait d’un joli effet si l’on pouvait raccorder la grille de l’évêché à celle de la maison Levavasseur. La commune n’étant pas la seule décisionnaire, il faudrait pour cela trouver un terrain d’entente entre l’architecte de la ville et celui du département. Les nouvelles sollicitations des propriétaires, voisins de l’évêché, reviennent à l’ordre du jour des conseils municipaux de 1853, 1866 et 1873 avec aussi peu de succès que les demandes précédentes. À chaque fois, ils proposent de supprimer à leurs frais le rempart à condition que la ville leur cède le terrain de l’impasse., mais la question renvoyée à une commission jamais ne trouve de réponse formelle.

© Martial Andrieu

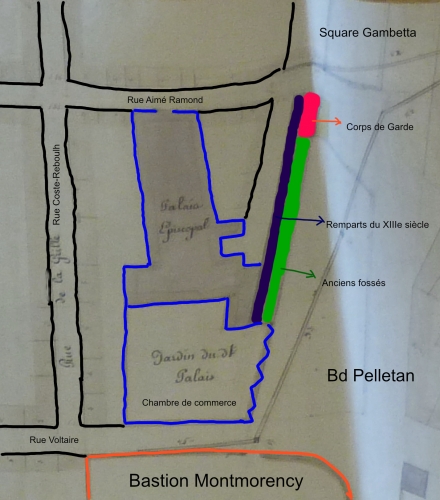

Sur le plan ci-dessus que nous avons réalisé, nous voyons la situation du site au milieu du XIXe siècle. Nous avons ajouté les noms des rues actuelles pour davantage de compréhension. A l’angle de la rue de la mairie (Aimé Ramond) se trouvait un ancien corps de garde (rouge). Le Palais épiscopal (bleu) s’étendait depuis cette rue jusqu’à la rue Saint-Michel (Voltaire) où entraient les calèches. Longeant le boulevard du musée (Bd Camille Pelletan), le rempart du XIIIe siècle (noir) et les fossés (vert). A l’arrière du rempart et sur une longueur de 53 mètres, la ruelle de l’évêché débouchant sur une impasse.

Il faut attendre le début des travaux de l’hôtel de la Caisse d’épargne en 1892 pour que l’on démolisse enfin les anciens remparts, supprimant de ce fait la ruelle de l’évêché. On remplace l’espace compris entre la grille du Palais épiscopal et le nouveau bâtiment en construction par une grille. La ville qui jusque-là n’avait pas donné satisfaction aux riverains, n’a fait aucune difficulté pour céder gratuitement le sol servant d’assiette à la Caisse d’épargne. Grâce aux relations et aux démarches du maire Antoine Durand, les administrateurs de la Caisse d’Epargne vont consacrer les 200 000 francs qu’ils ont en réserve à l’édification de ce bel immeuble. D’autant plus que le ministre du commerce et de l’industrie vient d’approuver le 25 avril 1892, le projet de construction du nouvel hôtel de la Caisse d’Épargne. Depuis l’ouverture de cette caisse le 1er janvier 1835 suite à la décision de Louis-Philippe 1er d’autoriser « la Société anonyme formée à Carcassonne pour l’établissement dans cette ville, d’une Caisse d’épargne et de prévoyance », les locaux n’étaient plus guère adaptés. Au fur et à mesure de l’avancée des travaux, la presse se fait l’écho de la construction d’un bâtiment aux contours des plus somptueux. On loue le talent de l’architecte Charles-Émile Saulnier, secondé dans sa tâche par l’entrepreneur Marty : « Avouons sans détour qu’il est préférable de voir, sous ces magnifiques platanes du boulevard, se dresser un bel édifice et non ces lamentables remparts démantelés invitant le promeneur au dépôt d’ordures, et inspirant la tristesse autant que le goût. » Notons que l’architecte parisien s’est entouré des meilleurs ouvriers de cette époque : Lebœuf (plomberie et zinguerie) de l’ancienne maison Perrin-Grados, le mosaïste Giandomenico Facchina (1826-1903). On doit à celui-ci les décors de l'opéra Garnier, de la Basilique du Rosaire à Lourdes, du Musée Carnavalet… Les magnifiques sculptures de l’immeuble sont de Jean Paul Antonin Charles Carlès (1851-1919), dit Antonin Carlès. Lui aussi, un très grand artiste dans son domaine auquel ont doit plusieurs œuvres d'envergure : le Palais des Tuileries (Paris), New-York (Buste de Gordon Bennett), Mexico…

© Marie-Laurence Schmitz

Dessin préparatoire de Charles-Emile Saulnier

Presqu’achevé en février 1894, il ne manque plus à l’hôtel de la Caisse d’épargne que le motif central. Il s’agit de la mosaïque de Facchina dessinée par Charles-Émile Saulnier. Un membre de la famille de l’architecte a conservé le dessin préparatoire à la mosaïque. Il nous suffit d'observer les différences entre le projet et le résultat final, pour s'apercevoir de la disparition du mot "Épargne" au-dessus de la tête du personnage central. Le triptyque devait être Travail, Épargne, Famille. Sans doute pour des questions de mesures, ce mot a t-il été supprimé lors de la pose de la mosaïque. L'homme à gauche ne tient plus l'enclume et le marteau, mais les symboles de l'industrie, comme un engrenage par exemple. C’est une œuvre de grand art !

© Martial Andrieu

L’inauguration est prévue pour le 10 juin 1894 ; la municipalité, si fière de posséder en ses murs un si beau bâtiment qui ne lui a rien coûté, souhaite inviter plusieurs ministres dont celui du commerce, le Carcassonnais Jean Marty. Au début du mois de mai, le maire se rend à Paris avec MM. Lauth et Oustric afin de convaincre les membres du gouvernement de venir à Carcassonne. Après avoir patienté des heures dans les couloirs du Palais Bourbon, au moment où on leur certifie que le ministre du commerce sera présent, une grave crise politique éclate. Le gouvernement de Casimir Périer mit en minorité le 22 mai 1894 par une coalition de Royalistes et de Socialistes, démissionne. Jean Marty perd son portefeuille et un mois plus tard, le président Sadi Carnot est assassiné par un anarchiste italien. La fête en grandes pompes tant espérée par la municipalité n’a pas lieu ; la Caisse d’Épargne se contente d’annoncer à ses clients que ses séances se dérouleront désormais dans le nouvel hôtel à partir du 22 juillet 1894.

Notes

L'Aude possédait trois autres Caisse d'Épargne

Narbonne (1er mars 1946)

Limoux (15 juin 1846)

Castelnaudary (5 janvier 1860)

Sources

Le moniteur universel / 30 novembre 1834

Le courrier de l'Aude, Le rappel de l'Aude

Délibérations du conseil municipal

ADA 11 / Plans d'alignement / 4E069

Merci à Madame Schmitz pour le dessin de la mosaïque

________________________________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2020