Lorsque l’on se promène à l’intérieur de la Bastide Saint-Louis, on peut être saisi par le nombre de très beaux immeubles aux volets clos. Nous avons souhaité nous intéresser au n°31 de la rue Victor Hugo faisant angle avec la rue Jules Sauzède. Au-dessus de l’imposte de la porte d’entrée figurent encore en lettres gravées : Banque Commerciale de l’Aude. À partir de cet indice, nous avons tenté de redonner vie à cet lieu, aujourd’hui à l’abandon.

Né à Perpignan en 1810, Prosper Montès vient enseigner au Collège de Carcassonne les mathématiques spéciales. En 1838, il se marie avec Marie Loubet qui donnera naissance trois ans plus tard à un fils ; celui-ci deviendra juge au tribunal de Céret. Prosper Montès quitte ensuite le collège et crée une Institution d’enseignement privé au 31, rue du Grand Séminaire. Il s’illustre également comme l’un des fondateurs de la Société des Arts des Sciences de Carcassonne. Cet homme, éprouvé par la perte prématurée de son fils unique, va dès lors laisser l’enseignement et se lancer dans une carrière de banquier. L’Institution Montès est cédée à M. Chosset et l’ancien professeur s’associe avec MM. Raymond Sarraute (négociant) et Charles Louche (banquier) pour former une société d’Escompte et de recouvrement des effets de commerce. Une partie des locaux du numéro 31 est partagée entre l’Institution Chosset et la nouvelle banque. Le 15 novembre 1883, les trois associés se déplacent au 77, Grand rue (rue de Verdun).

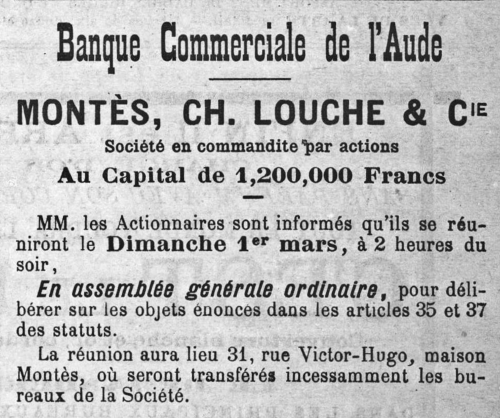

Le décès le 2 janvier 1890 de Raymond Sarraute oblige les Prosper Montès et Charles Louche à réorganiser la direction de la banque. Désormais la Société Montès et Charles Louche et Cie au capital d’un million 200 000 francs prend le nom de Banque Commerciale de l’Aude pour une durée de dix ans, du 1er juillet 1890 au 31 décembre 1900. Parmi les membres du conseil de surveillance on retrouve de grands négociants et hommes d’affaires Carcassonnais : MM. Louis Bertrand, Pierre Castel, Armand Cavaillès, Edouard Cuin, Léon Delpon, Philippe Magné, Henri Pullès, Charles Ramel et Emile Roumens. Les bureaux reviennent au 31, rue Victor Hugo.

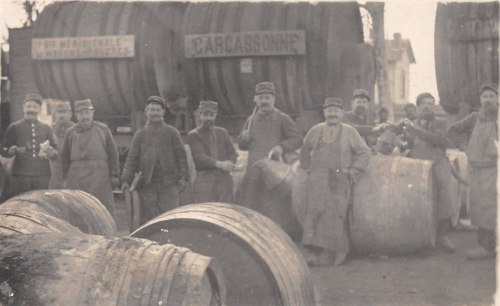

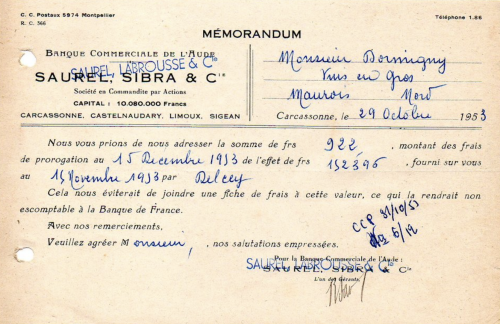

Trois ans plus tard, c’est Charles Louche qui, le 13 mars 1893, est emporté par la maladie. Prosper Montès, l’unique fondateur, s’entoure alors de Robert Saurel et de Paul Coste, employés de banque. Un changement qui ne dure pas puisque Prosper Montès s’éteint le 4 juillet 1894 à l’âge de 84 ans. Le 17 juillet 1894, la Banque Commerciale de l’Aude devient Saurel, Coste et Cie suite à un acte de sous seing privé dressé par Maître Bausil, notaire à Carcassonne. L’immeuble de Prosper Montès affermé à la Banque Commerciale de l’Aude jusqu’en 1900 pour 4500 francs annuel est mis alors en vente par ses héritiers. Robert Saurel, son épouse Marie Salvaire et son fils Raymond s’y installent. C’est ce dernier qui reprend les affaires à la mort de son père avec un nouvel associé M. Labrousse puis avec M. Sibra. La Banque commerciale de l’Aude et Banque du Roussillon réunis possèdent des bureaux à Castelnaudary, Limoux et Sigean et deux succursales : la banque Cazaban et Cie à Carcassonne et la banque Joreau et Cie à Narbonne. Ses principes activités résident dans le prêt accordé aux viticulteurs.

Agence de la CACB à Orleansville (Algérie) en 1959

En 1959, La Compagnie Algérienne de Crédit et de Banque (CACB), fondée en 1948, rachète plusieurs établissements dont la Banque Commerciale de l’Aude et Banque du Roussilon réunis. L’absorption de l’établissement Carcassonnais signe la fin de l’indépendance de la Banque Commerciale de l’Aude fondée en 1890. Il ne reste que plus que le titre sur l’immeuble du 31, rue Victor Hugo et certainement quelques souvenirs dans la mémoire de nos lecteurs.

______________________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2021