Lorsque Léopold Petit, tout fraîchement sorti de l’Ecole des Beaux-arts de Paris, arrive à Carcassonne en 1868, il nourrit l’ambition de redessiner cette ville à l’image de ce que Napoléon III a entrepris dans la capitale. Le nouvel architecte de la ville, à qui l’on reprochera - pour justifier son discrédit - de n’être pas né ici, a la ferme intention de tout démolir pour reconstruire. Toutes ces maisons lui paraissent affreuses ; ces rues étroites, étriquées et sans caractère enfermées à l’intérieur des vestiges des remparts médiévaux, nuisent à l’embellissement et au développement économique. Tout au long de son exercice municipal, c’est-à-dire jusqu’en 1875 et même au-delà puisque l’architecte sera adjoint au maire, Léopold Petit se heurta aux conservatismes . En 1897, il déclara lors qu’il souhaite élargir la rue de la gare : « Si on y va timidement, que l’on se contente de dire nous sommes pauvres, la ville de Carcassonne sera toujours dans sa vieille routine, on y vivra comme des escargots. Notre chance est absolument nulle et rien ne se fera à Carcassonne étant donné l’état des esprits, ne se contentant qu’à des demies mesures et jamais à des travaux franchement élaborés. »

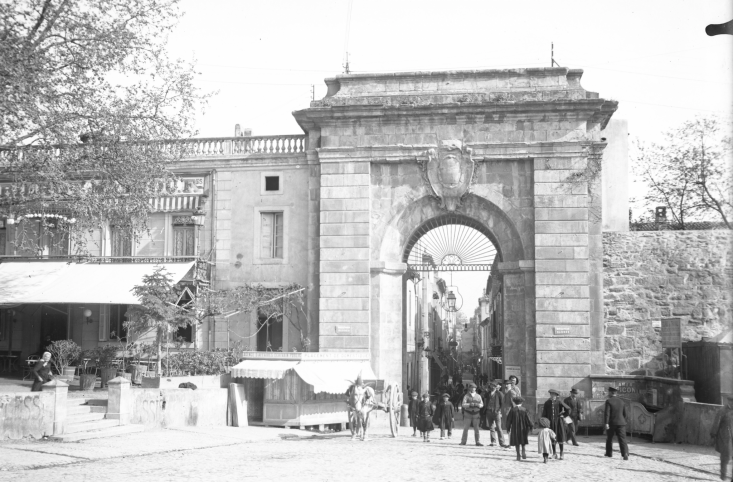

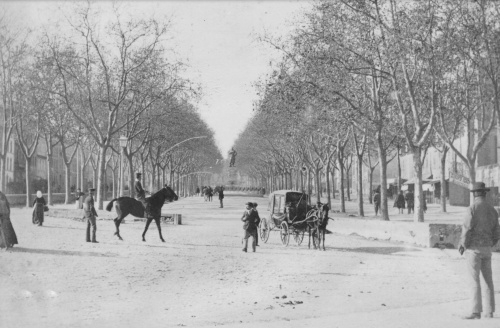

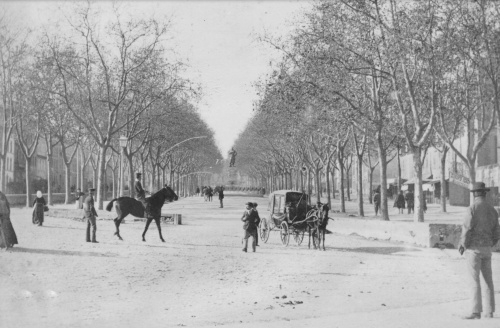

La promenade Saint-Michel (Bd Barbès)

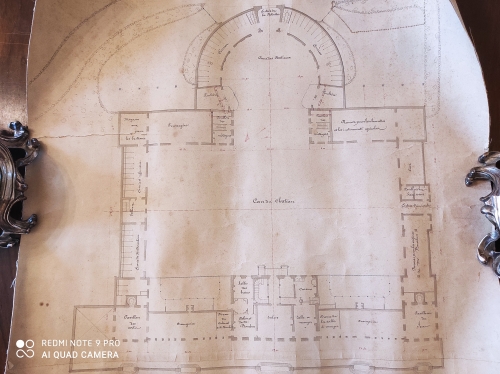

Le plan d’alignement, ancêtre du Plan Local d’Urbanisme actuel, est dessiné en 1869 par le voyer-municipal Cayrol. Il définit pour la première fois et pour les décennies à venir, une vision urbanistique de la ville. Toutefois, Léopold Petit regrette qu’aucune disposition n’ait été prévue pour élargissement de la rue de la gare. Les alignements de 2 ou 4 mètres sont ridicules, quand il faudrait faire de cette artère une vaste avenue telle qu’on la voit à Toulouse, par exemple. Tout son projet urbain s’articule autour de cette rue, appelée de ses voeux à devenir les Champs-Elysées de Carcassonne.

Le Jardin des plantes (actuel square Chénier) fut d’abord un terrain vague n’appartenant à presque personne mis à part ceux qui y aillaient cueillir les fèves nécessaires à l’Artichaut. Ce dernier étant autrefois un quartier autour de l’église Saint-Vincent. Cette pratique disparut après l’édification de l’école laïque du Bastion ; elle était si enracinée qu’elle donna le nom à la porte qui fermait encore la rue Tomey en 1820, voisine du quartier de l’Artichaut. On l’appelait alors « lé pourtal dé pano fabos ». C’était un quartier infect, sordide, mal famé, dangereux même malgré le voisinage de la gendarmerie casernée dans l’immeuble de l’actuel ancien café continental de Pavanetto. Ce quartier n’était peuplé la nuit que de gens de mauvaise vie qui disparurent lorsqu’on installa le réverbère municipal en 1825. Les édiles d’alors acquirent le champ aux fèves, alignèrent les allées, érigèrent des vasques et portèrent en triomphe sur un piédestal de granit, la colonne de marbre incarnat oubliée chez un carrier de Caunes-Minervois, pour le Trianon du château de Versailles.

La villa du Tivoli, bd Omer Sarraut

Entraînée par l’essor de la viticulture audoise, la ville de Carcassonne entreprend sa mue architecturale à partir de la fin des années 1870. Une grande compagnie financière attirée par sa prospérité se propose d’étudier les projets de réfection de la rue des Carmes (actuelle piétonne). Elle a semble t-il compris, dit-on, que cette rue avait plus d’avenir encore que la rue Alsace-Lorraine à Toulouse. Pour se faire, la compagnie en visite à Carcassonne a posé les premiers jalons d’une voie large et grandiose, commençant à la gare et finissant au Portail des Jacobins. Au Jardin des plantes (square Chénier), elle souhaite acquérir les deux premières allées pour y construire un magnifique boulevard en vis-à-vis de la nouvelle école du Bastion. Imaginez donc, une espèce de boulevard de Rivoli sur l’actuel Tivoli (Bd Omer Sarraut) s’étendant jusqu’à la rue Antoine Marty avec à son extrémité un quai d’embarquement sur l’Aude, à l’endroit de l’actuel Pont de l’Avenir. Tout ceci décoré de beaux et riches immeubles de style hausmannien.

La rue de la gare élargie autant qu'une avenue, aurait en perspective d’un bout à l’autre, la gare et les Jacobins. Léopold Petit souhaite que la statue de Barbès qui est en cours de réalisation avec son piédestal de granit, soit posée face au Portal des Jacobins ; là, où se trouve actuellement la fontaine. Sur la manutention militaire où l’on érigera l’Hôtel des Postes en 1906, l’architecte municipal a dessiné le projet d’une place de la Bourse avec une galerie s’étendant depuis la place Carnot jusqu’à boulevard Jean Jaurès. Sur l’actuelle école J. Jaurès, un nouveau théâtre municipal. Ainsi, en sortant du spectacle on aurait en perspective la fontaine de Neptune, place Carnot. Hélas ou tant mieux, selon que vous en jugerez, il n’y eut point d’élargissement de la rue des Carmes. La compagnie financière se désintéressa de Carcassonne, échaudée par le manque de volonté à voir ses projets aboutir et l’état d’esprit général.

Malgré tout, l’initiative privée viendra au secours d’une ville exsangue, mal gérée par des conseils municipaux passant leur temps à se déchirer plutôt qu’à œuvrer. Cet article de 1881 paru dans un journal local et que nous retranscrivons, met en avant les transformations de Carcassonne obtenues grâce l’eldorado viticole.

Immeuble Fabre, réalisé par l'architecte Bertrand

"Je vois partout des magasins somptueux, d’élégantes vitrines, des trottoirs commodes, l’architecture court les rues. Les masures deviennent des maisons, les maisons des palais et les anciennes demeures aristocratiques, la propriété cardinalesque des tailleurs et des marchands de grains. Les habitants eux-mêmes ont fait peau neuve et ne jouissent plus de cet air piteux et pauvre qui donnait froid dans le dos ; les hommes sont très bien et les femmes encore mieux ; on va se faire coiffer chez Mignot et tailler des vestes par Belloc.

Immeuble Bastide, conçu en 1877 par Marius Esparseil

Sur les boulevards quantité de millionnaires ou à peu près ; autant de promeneuses cherchant à le devenir ; on compte cinquante cafés, un Alhambra, deux casernes, l’Alcazar et Sainte-Cécile, les Folies-Carcassonnaises, un casino et water-closets.

Façade avec ses cariatides réalisée par L. Petit, Bd Jean Jaurès

Dans l’intérieur de la ville, l’affreuse boutique a disparu, vous rencontrez des jalousies, des balcons, des rotondes, des voltes et des archivoltes, le chapiteau grec et la colonne corinthienne ; puis des objets d’art et de consommation inconnus jusqu’alors, des vases, des statues, des tableaux, des lithographies, des médailles et monnaies antiques, la porcelaine de Chine, le santal du Japon, du pain d’épice et des huitres.

Immeuble Combéléran (1885) par l'architecte Marius Esparseil

Les hôtels regorgent, la monnaie ruisselle, les primeurs s’enlèvent, les pâtissiers ne dorment plus et les bouchers sont sur les dents. Ah ! Bourgeois de 1830, toi qui n’avait que le couvert pour tout potage et le gloria chez Polycarpe pour distraction, que dis-tu des bazars, des caravansérails, des maisons éventrées, des remparts démolis, des rues ouvertes, des halles construites, des journaux, des kiosques et de la portion en plein vent ? L’âge d’or n’est plus un mythe, tu l’as, il a pris naissance sous une feuille de vigne et domicile au Comptoir d’Escompte.

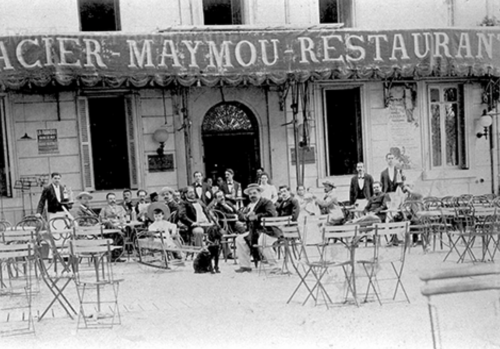

Les cafés pouvaient -ils rester en arrière du progrès ? Les cafés qui sont aujourd’hui, la Maison, l’Eglise et la Bourse ont dû faire du luxe par raison. Depuis Marsal qui commença la danse et que suivirent avec entrain Delpon et Bec, cinquante café se sont mis à la queue-leu-leu rivalisant de fioritures et d’ornementations. Mais pour construire convenablement ces cafés et créer des espaces, il a fallu souvent faire des tours de forces d’architecture dont seuls étaient capables l’argent et la science.

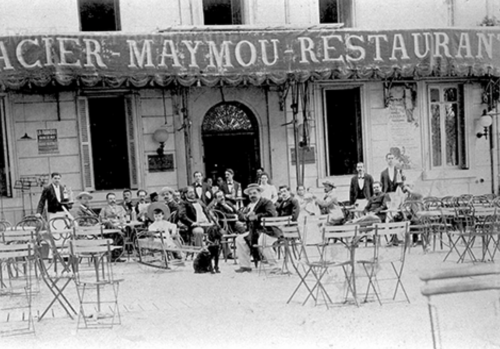

Le Café Rieux, actuellement La brasserie 4 temps (Portail des Jacobins)

Le plus fort des tours est celui que vient d’exécuter à la force du poignet, Rieux successeur de Bec. Ce café, primitivement, possédait deux salles, plus un restaurant séparés par des escaliers immondes et une cour infecte. Aujourd’hui, ces trois salles sont réunies en quelque sorte, réunies par un escalier très élégant et un hardi percement du mur qui fait le plus bonheur à l’ouvrier qui l’a entrepris. C’est admirable comme perspective et comme goût ; aussi les consommateurs abondent-ils chez Rieux, et y trouvent ce qui peut plaire à une clientèle oisive, une terrasse ombragée, des glaces à se sucer les doigts et un billard dirigé par Vignaux n°2. Le restaurant, lui, n’a pas besoin d’éloges, car il a fait ses preuves depuis longtemps.

Faire un pareil déjeuner à Carcassonne, lire quatre journaux du crû, boire de l’eau à la Cité, compter les maisons et les fortunes nouvelles, rencontrer des gens qui changent la fuchsine en vin de Bordeaux, la vieille bourre en drap de Sedan, l’amidon en lait de vache et les canards en nouvelles ; voir ma ville fringante et animée, assister à la résurrection de mon pauvre Lazare, qui fait la belle jambe, joue au bésigue, reste fidèle à son député, crée des écoles, fonde des hospices, construit des hôpitaux, et enfin s’enrichit avec l’impôt sur les alouettes, me donne le droit de restait stupéfait et de dire que Carcassonne est une ville remplie de miracles."

Immeuble Fafeur, square Gambetta

Durant cette grande période de progrès technique, de prospérité économique à Carcassonne, la ville pouvait envisager de grandes transformations urbaines. Elle ne le fit qu’à la marge grâce essentiellement à l’initiative privée de quelques propriétaires fortunés, disposés à faire bâtir de beaux immeubles. On considéra avec peu de sérieux les projets, jugés grandiloquents, de l’architecte Petit taxé de parisianisme. Les municipalités républicaines qu’il ne faut pas blâmer, préférèrent dépenser l’argent communal à des œuvres sociales jugées comme plus utiles. La sauvegarde du patrimoine et l’urbanisme ne les ont pas beaucoup concernés. Ceci malgré des caisses municipales toujours en déficit, où la politique idéologique prima sur le développement économique. Comme nous l’avons indiqué plus haut, les constructions nouvelles se firent à la marge sans réelle harmonisation urbaine. A la tête du client, la ville permit à l’un ce quelle défendit à l’autre…

Maison Olivet, place Carnot (1886)

Afin d’élargir, il fallait forcer le propriétaire à se mettre à l’alignement et donc céder une partie du terrain à la commune. Les accords sur le prix accordé au m2 se disputèrent devant les tribunaux avec des procédures à long terme. A titre d’exemple, l’obligation de recul et l’alignement des nouvelles constructions sur le côté Est de la place Carnot mettront trente ans. Tracez donc une ligne droite depuis le bord de la Société générale jusqu’à la Rotonde et voyez tout ce qu’il fallait faire reculer pour obtenir l’élargissement de la rue. Faites la même chose à partir de la base de Monoprix.

Exemple inharmonieux d'alignement dans la rue Clémenceau

Entre 1919 et 1939, la municipalité Tomey souhaita faire appliquer cet élargissement dans le cadre de son plan d’embellissement ; elle dut se résoudre à l’abandonner malgré quelques résultats. Ce qui fait qu’aujourd’hui, nous nous trouvons dans cette rue avec des immeubles alignés et d’autres reculés. Qui sait ce que serait aujourd’hui notre ville si l’on avait écouté un certain Léopold Petit…

Sources

Le bon sens, Le courrier de l'Aude, la Fraternité, Le rappel de l'Aude

Délibérations du conseil municipal

Photos et collection

Martial Andrieu

_____________________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2021