La résidence Paul Sabatier

Au milieu du XIXe les terrains situés à l’Est de la Bastide St-Louis ne sont encore occupés que par des parcelles incultes ou des jardins potagers. Les habitants de la ville qui vivent principalement à l’intérieur de la Bastide St-Louis n’ont pas d’autre choix pour s’y rendre que d’emprunter le chemin des tripiers. C’est également l’unique voie d’accès vers le bord de l’Aude et vers l’Usine Sainte-Marie, depuis que Jules Cazanave a décidé d’installer à cet endroit une nouvelle filature de laine. Situés un peu en retrait par rapport au fleuve, les bâtiments avec ses terrains servant au séchage des laines s’étendent sur une surface de 8000 m2.

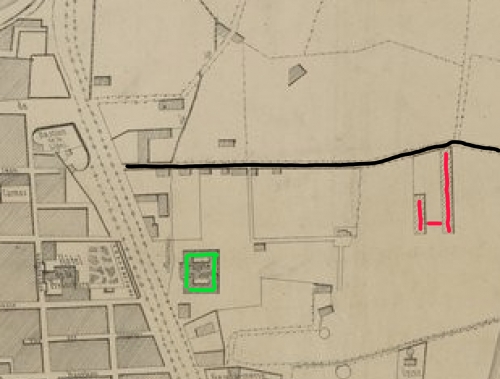

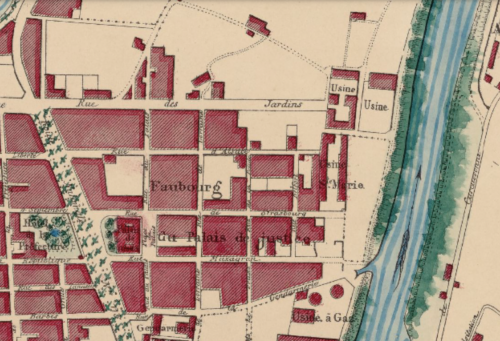

Le chemin des tripiers (noir), le Palais de justice (vert), l'usine Ste-Marie (rouge)

Au mois de septembre 1857, le fils de Pierre Cazanave, ancien négociant et patron de la filature de la Galaube à Lacombe (Aude), et de Jeanne Vié - la fille de Sébastien Vié, bien connu des historiens locaux, fonde la Société lainière du midi à Carcassonne. Il s’agit d’une entreprise pour l’achat et la vente des laines propres au peignage et l’exploitation d’établissements à vapeur, de peignage à la mécanique et de filature de laine cardée. Le fonds social est fixé à 750 000 francs et divisé en 1500 actions de 500 francs dont 500 sont destinées au public. Jules Cazanave fils et Cie invite les particuliers à placer leurs capitaux dans le placement sûr et avantageux que procure cette affaire. Il appuie ses arguments en faisant valoir le passé jadis prospère de l’industrie lainière de cette ville : « Cette prospérité que le temps a déjà consacrée et qui ne s’est pas un instant démentie est encore susceptible de nouveaux développements. Il est en effet certain que Carcassonne est admirablement placée pour le commerce des laines, et que chez nous l’industrie lainière n’a pas atteint la somme de bénéfices à laquelle elle peut légitimement prétendre. » Cazanave donne des garanties de confiance à tous les capitalistes du pays appelés à prendre des parts dans sa société « puisqu’elle aura un Conseil de surveillance composé d’hommes honorables, expérimentés, connus de tous et que le suffrage de chacun y aura appelés. » En vérité, la Compagnie Lainière du Midi se financera essentiellement grâce au prêt de huit banquiers répartis à Carcassonne, Béziers, Toulouse, Reims, Paris, etc. Ce sont autant de créanciers qui le moment venu se rappelleront au bon souvenir de Jules Cazanave et de Marie Sabatier, son épouse.

Le bâtiment ne forme qu’un seul et même corps, composé de deux ailes jointes aux extrémités par une galerie ; dans plusieurs parties il y a un étage. A l’intérieur se trouvent l’habitation du maître et du concierge, les salles de la filature, les magasins. Au milieu de la cour se trouve le bâtiment des chaudières et du gaz, ainsi que la salle pour le lavage des laines. A l’extrémité de l’étendoir se trouve le jardin d’agrément, fermé par une grille et porte de fer et entouré d’un mur de clôture.

Dès 1858, l’usine à vapeur Sainte-Marie emploie 300 à 350 ouvriers, tant pour le peignage des laines que pour la filature des laines cardées. Le lavage et le peignage se font à la mécanique car l’établissement qui possède son usine à gaz pour son éclairage, est mue par des machines à vapeur de 40 chevaux. D’emblée, la filature se fait remarquer par ses clients pour la qualité de ses laines peignées de premier choix, dont la matière première provient des contrées méridionales et d’Afrique. La laine cardée est plus spécialement employée à la fabrication des châles brochés et des tapis, le peigné à la fabrication des étoffes rases. A l’exposition industrielle de Carcassonne de 1859, l’usine Sainte-Marie obtient une médaille 1ère classe : « Les produits de J. Cazanave sont irréprochables sous tous rapports. Ses cardés atteignent un degré de ténuité qui constate des procédés excellents. »

Malgré l’excellence du travail, on ressent dès 1862 les premiers signaux d’une trésorerie défaillante. L’usine commence à mettre en vente un certain nombre de ces outils de production et ce déclin se confirme cinq ans plus tard par la saisie de l’usine au nom de MM. André-Thomas Aïn-Bessou et Gustave de la Croix, syndics définitifs de la faillite Bellotiny et Cie, banquiers à Béziers. C’est la banqueroute de l’un des principaux financiers de Jules Cazanave fils et Cie qui entraîne dans sa chute l’Usine Sainte-Marie. L’adjudication de la vente sur surenchère est fixée au 21 octobre 1872, date à laquelle elle revient à François Sabatier (le beau-père de Jules Cazanave), Ernest Sabatier et Gustave Fraissé pour la somme de 75200 francs. Cette surenchère est dénoncée le 29 octobre pour 87735 francs par la ville de Carcassonne qui finit par acquérir l’ensemble des locaux et des terrains, mettant ainsi fin à l’exploitation lainière.

Le quartier en 1893. L'usine au bout de la rue d'Alsace

Voici donc la ville détentrice d’une vaste usine désaffectée située à l’extrémité de la rue Neuve St-Vincent, comme une verrue dans un nouveau quartier résidentiel en construction : Le faubourg du Palais. Le maire Théophile Marcou qui avait voté en conseil municipal contre l’acquisition des locaux, n’avait pas pu convaincre sa majorité de le suivre. Il avait donc donné mandat à son troisième adjoint pour agir au nom de la commune. 80 000 francs… pour quoi faire ? Les partisans du projet évoquent l’inexorable extension du quartier vers l’Aude qui obligera la ville a percer la rue Neuve St-Vincent, actuellement obstruée par l’usine. La vente des terrains afférents devrait compenser cette dépense, mais pour le moment tout reste à faire. Les atermoiements avec les propriétaires dont il faut acheter les parcelles pour l’établissement des rues qui doivent traverser l’usine Sainte-Marie ne vont rien arranger.

Si Marcou n’avait surtout pas voulu se résoudre à transformer l’usine en caserne, préférant affecter les crédits municipaux à la construction d’une école, son successeur Dougados voit les choses d’un autre oeil. Le 27 juin 1874, les bâtiments sont mis à la disposition du ministre de la guerre pour y loger provisoirement les hommes du 100e régiment de ligne. Le mois suivant, la ville vote l’appropriation aux frais de l’état de l’usine Sainte-Marie pour le casernement des troupes. Malgré les graves inondations de juin 1875 au cours desquelles les bâtiments se retrouvent sous plus d’un mètre d’eau, les soldats demeurent casernés. Il manque tellement de place qu’au moment de l’entrée des réservistes le 10 octobre 1876, ni le quartier de cavalerie, ni l’usine ne suffisent à les loger. On installe donc des tentes sur toute la longueur du boulevard du calvaire, actuel boulevard Marcou. Finalement pressée de partir, l’administration municipale souhaitant récupérer les locaux pour la vente des terrains, l’armée libère l’usine devenue caserne pendant quelques années. Au mois de novembre 1879, il est procédé à la vente au plus offrant des terrains dépendant de l’usine Sainte-Marie, divisés en cinq lots.

Après sept années, la ville commence enfin à récupérer de la trésorerie sur une partie de son investissement ; il lui reste néanmoins l’imposante usine sur les bras. Qu’en faire ? On propose en 1880 sa transformation en abattoir, car les plans de celui-ci dressés par Léopold Petit sont jugés comme trop coûteux. M. Milhau pense qu’il serait souhaitable de céder l’usine au Conseil général pour y déplacer la prison et la gendarmerie, jugés trop proches du square Gambetta. Finalement, les locaux désaffectés servent à l’entrepôt des moellons provenant de la destruction du Bastion médiéval de la Figuère. Ils devaient être affectés à la construction d’une digue, dont l’ingénieur Bouffet avait dressé les plans pour protéger le faubourg du Palais des caprice du fleuve. La plupart seront volés à l’intérieur du bâtiment de l’usine en proie au pillage et au vandalisme ; les autres vendus pour 10 000 francs. Un lecteur du Courrier de l’Aude s’insurge : « On a fini par tout détruire dans cette usine ; on a volé les chambranles en marbre et tout ce qui pouvait avoir une valeur, jusqu’aux arbres. On a mangé les poissons, comblé les bassins et finalement on a démoli les cloisons et emporté les briques. »

En 1888, la municipalité Jourdanne vend l’usine Sainte-Marie et ses 3210 m2 à Jacques Roumens pour 40 000 francs, sans qu’elle ait toujours réalisé le percement de la rue d’Alsace. Comble d’ironie, elle finit par louer les bâtiments sous la municipalité Durand deux ans plus tard pour y entreposer les tinettes et autres ordures de la ville ramassées par le service de salubrité Sarda. L’odeur pestilentielle se répand dans la rue d’Alsace, espèce de cul-de-sac où l’air ne peut circuler, bloqué par le mur de la vieille usine. Il faudra donc attendre la dernière décennie du siècle pour qu’enfin l’artère soit définitivement percée.

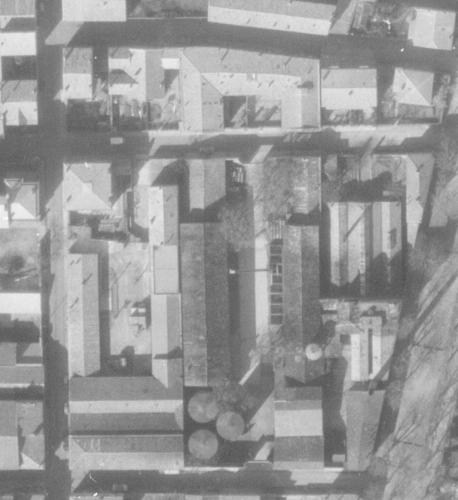

Vue aérienne de 1958. L'usine a été partagée en deux pour permettre le percement de la rue d'Alsace vers l'Aude

La résidence Paul Sabatier sur l'emprise de l'usine Sainte-Marie

On partage les bâtiments de l’usine en deux : la partie de gauche est acquise par Antoine Baichère, conducteur de chevaux ; la partie de droite devient une distillerie.

Au mois d’octobre 1916, J.M Bruguière dépose une demande en préfecture pour l’établissement d’une distillerie dans les locaux désaffectés de l’usine Sainte-Marie. L’entrepreneur possède également une affaire à Limoux, avenue du pont de France.

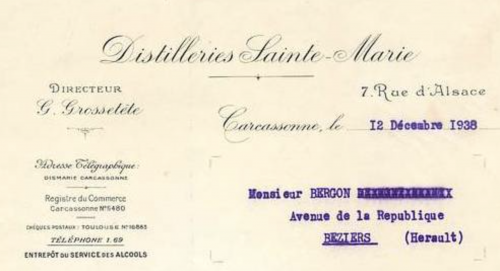

En 1925, Georges Grossetête rachète à Bruguière les 4800 m2 de locaux et installe la Distillerie Sainte-Marie. Celle-ci distille les marcs, les lies de vins, rectifie les alcools. Peu soucieuse de l’environnement à cette époque, elle déverse dans le fleuve les eaux résiduelles et la vinasse.

© J. Blanco

Ce qu'il reste de l'usine Sainte-Marie, ancien affenage Baichère

L’usine Sainte-Marie finira par être complètement rasée en 1960 lorsque l’entreprise Jaur construira sur son emplacement l’actuelle résidence Paul Sabatier. En face, de l’autre côté de la rue d’Alsace, subsiste la partie acquise par Antoine Baichère. Les anciens se souviennent que le boulevard P. Sabatier avec sa double rangée de platanes n’était qu’encore qu’un vaste boulodrome avec des bancs de pierre. Depuis la rive, la barque de Victorine Vidalhac dite Titine, faisait la navette car le pont de l’avenir n’existait pas.

Voici donc l’histoire de cette Usine Sainte-Marie, absolument oubliée de notre mémoire et sur laquelle nous n’avions que trop peu d’éléments. A la lecture de ce travail, chacun pourra désormais se faire une idée sur ce qu’était ce quartier.

Sources

Le courrier de l'Aude, la Fraternité, le Bon sens

Délibérations des conseils municipaux

Etat-Cvil et recensement de la population

Annuaires

_______________________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2020